近年、新築やリフォームで外壁をサイディングにしたいと考える方が非常に増えています。

サイディングは、工場で作られたボード状の外壁材を建物に貼り付ける施工方法で、現在日本の戸建住宅の約90%で採用されている主流の外壁です。

この記事では、サイディング外壁へのリフォームを検討している施主の皆様に向けて、サイディングの基礎知識から工法・費用・注意点までを専門的かつ分かりやすく解説します。

「今はモルタル塗り壁だけどサイディングの家に変えたい」「外壁のデザインを一新したい」「サイディングにするとメンテナンスはどうなるの?」といった疑問にお答えし、失敗しないリフォーム計画のためのポイントを網羅しました。

ぜひ最後までお読みいただき、理想のサイディングリフォームにお役立てください。

目次

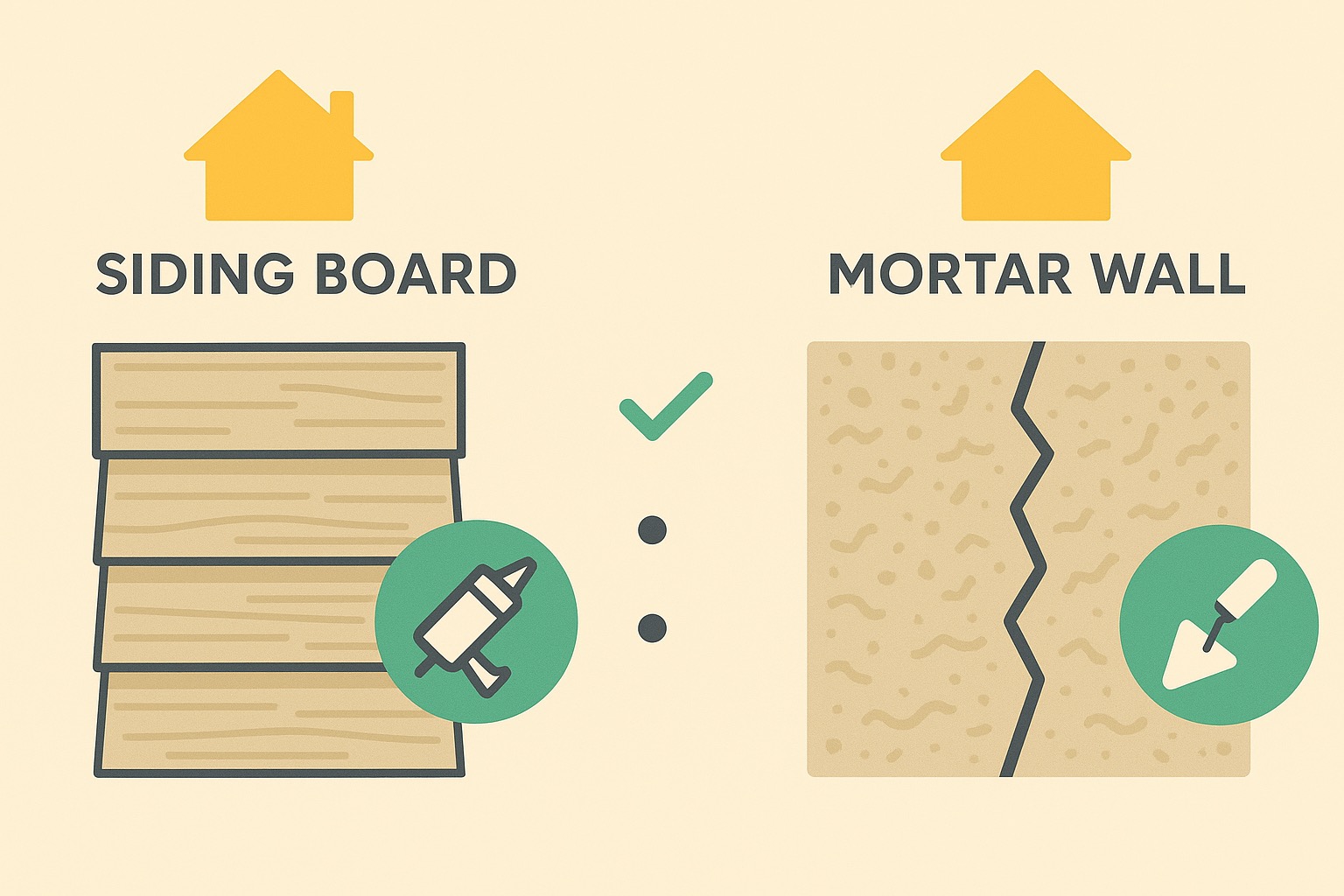

サイディングとは?モルタルなど他の外壁との違い

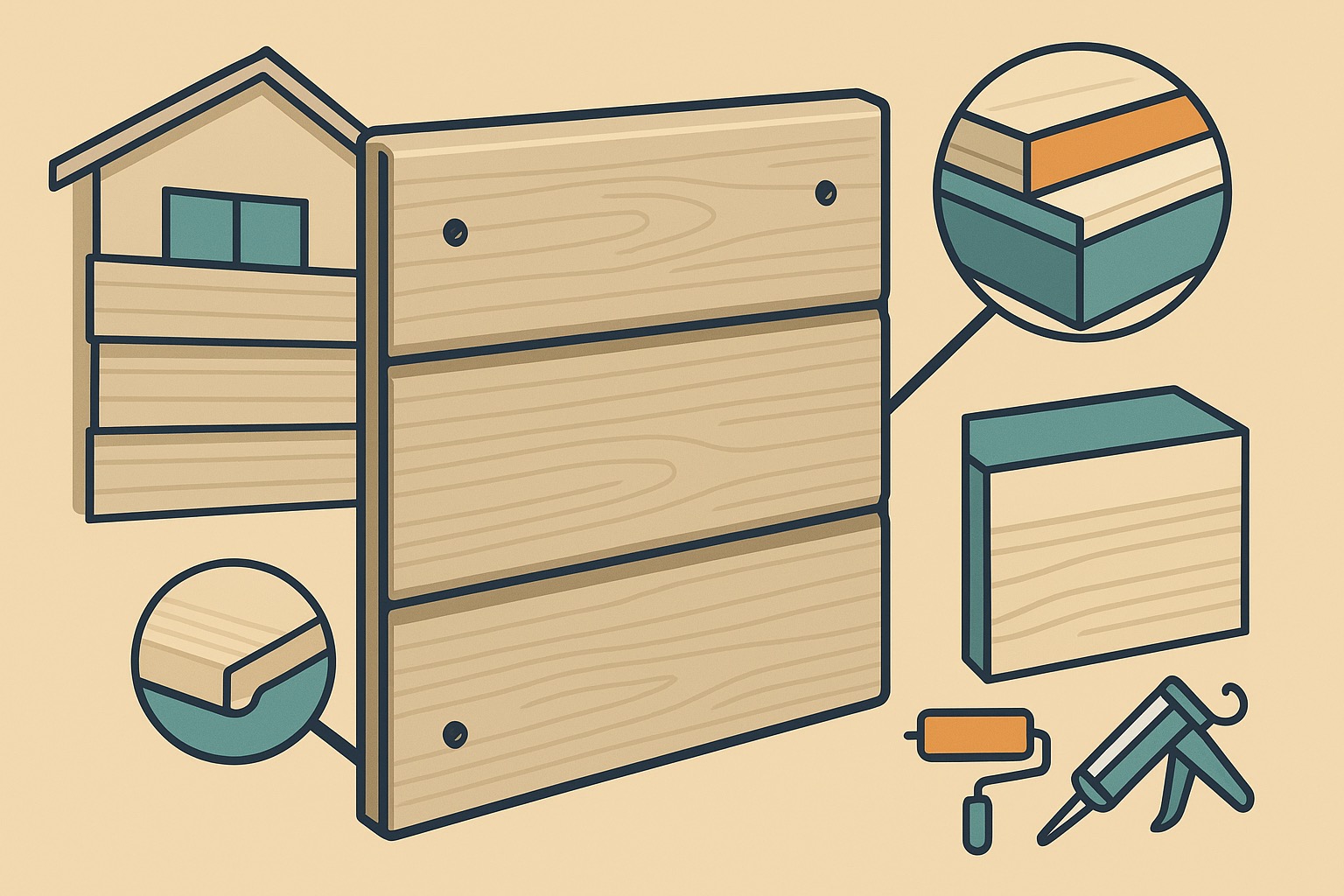

サイディングとは、工場生産されたパネル状の「サイディングボード」を建物の外壁に張り付けて仕上げる外装材です。

英語の“siding”が由来で、日本では一般に窯業系サイディングボード(後述)などを指します。

かつて、日本の住宅外壁は左官職人が塗るモルタル壁(塗り壁)が主流でしたが、施工の手間が少なくデザイン豊富なサイディングが普及し、現在では新築外壁の大半を占めています。

サイディング外壁最大の特徴は、工場塗装済みの板を現場で貼り付ける乾式工法である点です。

モルタル壁のように現場でセメントを塗り込む必要がなく、工期が短縮でき品質も安定します。

また、板状パネルを組み合わせるため継ぎ目(目地)が生じますが、そこにシーリング材(コーキング)というゴム状の充填材を入れて防水性を確保します。

一方、モルタル壁は壁一面を一体に塗り上げるため継ぎ目がなく重厚な見た目になりますが、ひび割れ(クラック)が起こりやすい弱点があります。

他の外壁材との違いも押さえておきましょう。

例えば、タイル外壁は陶磁器タイルを外壁に貼る仕上げでメンテナンスフリーと言われますが、ひび割れ補修やタイルを繋ぐシーリングの定期点検は必要です。

ALCパネル(軽量気泡コンクリート)はコンクリート系外装材ですが、サイディング同様パネルを張る工法で、軽量で断熱性に優れる外壁材です。

ただし、ALCも表面塗装や継ぎ目シーリングのメンテナンスが欠かせません。

つまり、サイディングは「工場で製造した外壁パネルを貼る外壁」であり、モルタルやタイル、ALCなどの他の外壁と比べ、施工のしやすさとデザインの多様さで優れています。

ただし、目地シーリング部分がある分、定期的な補修が必要になる点は留意しましょう。

サイディングの基礎知識についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照してください。

サイディング外壁の種類とそれぞれの特徴

一口にサイディングと言っても、素材によっていくつかの種類に分かれます。

主なサイディングボードの種類は4つです。

それぞれ、材質や性質が異なり、メリット・デメリットがあります。

ここでは、代表的な4種類について特徴を解説します(詳しくは、こちらの記事も参照してください)。

窯業系サイディングボード(ようぎょうけい)

窯業系サイディングは、セメントに木繊維などを混ぜて板状に成形し、窯で焼き固めて作られる外壁材です。

現在、日本の戸建て外壁の約7割が採用する、最も一般的なサイディングで、石目調・レンガ調・木目調などデザインのバリエーションが非常に豊富なのが魅力です。

耐火性や耐候性にも優れ、費用も他の外壁材ほど高額ではないため取り入れやすいです。

一方で、窯業系の板自体には防水性がないため、前述の通り目地のシーリング材による防水処理と定期的なシーリング補修が必須です。

また、素材にセメントを含むため、凍結によるダメージ(凍害)が起きやすく、寒冷地では表面のひび割れ・剥離や内部木部の腐食を招く恐れがあります。

寒冷地で採用する際は防水と断熱に特に注意が必要です。

なお、窯業系サイディングの標準的なメンテナンスサイクルは、約10年ごとの再塗装とシーリング打ち替えです。

初回の外壁塗装は、新築後10年目あたりが目安となります。

耐用年数自体は30年前後と長いですが、適切なメンテナンスをしないと寿命より早く劣化が進むため注意しましょう。

◆補足:「窯業(ようぎょう)」とは土や砂などを窯で焼く工業のことです。

レンガや陶器などと同様に、窯業系サイディングもセメント質を含む材料を焼成して作られるためこの名があります。

金属系サイディングボード

金属系サイディングは、その名の通り金属板でできたサイディング外壁です。

素材としては、ガルバリウム鋼板(高耐久の亜鉛メッキ鋼板)を用いたものが主流で、他にもアルミやステンレス製の商品もあります。

板厚が薄く非常に軽量であることが特徴で、モルタルや窯業系より建物への荷重が少ない利点があります。

この軽さを活かし、後述する「重ね張り(カバー工法)」によるリフォームでも金属サイディングがよく使用されます。

デザイン面でも、金属ならではのモダンでシャープな外観が好まれ人気が高まっています。

ただし、金属系には次のようなデメリットもあるので把握しておきましょう。

- 錆(サビ)が発生する恐れがあるため、定期的に防錆塗装などのメンテナンスが必要

- 塗装が劣化すると錆びが広がりやすく、放置すると金属板自体が腐食してしまう

- 雨音が他の外壁材に比べて響きやすく、防音性で劣る(雨の日に室内で音が気になる場合がある)

- 日射で表面温度が上がりやすく、真夏は外壁が高温になりがち

- 表面の傷や凹みが目立ちやすく、施工には高度な技術が必要

- 金属独特の無機質な質感に対し「工場のようだ」「昔のトタン板みたい」とマイナスに感じる人もいる

以上の点から、金属サイディングは、美観と耐久性維持のため、10年程度ごとに塗装や防錆処理を行うのが望ましいです。

適切にメンテナンスすれば、耐用年数は、30年以上もちます。

また、海沿い地域など塩害が懸念される場所では、防錆性能の高い製品を選ぶか、金属系以外の外壁材を検討することもポイントです。

参考: 金属サイディングの代表格であるガルバリウム鋼板について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照してください。

樹脂系サイディングボード

樹脂系サイディングは塩化ビニル樹脂(PVC)製のサイディングボードです。

一般的には、「塩ビサイディング」や「Vinylサイディング」とも呼ばれ、北米で広く普及している外壁材ですが、日本国内での採用率は低めです。

板自体が樹脂製で、非常に軽量なうえ、重ね合わせる構造上、ほとんど目地シーリングを必要としない商品もあります。

そのため、水を弾きやすく通気性も高いのが特徴で、万が一、裏側に水が入っても乾きやすくカビや腐食が発生しにくい特性があります。

メンテナンス面では、樹脂は錆びたり腐ったりしない素材のため、基本的に防錆処理や防腐処理は不要です。

ただし、紫外線による色あせは生じるため、10〜15年程度を目安に再塗装するケースがあります。

また、樹脂系サイディングは熱で伸縮・変形しやすいため、直射日光の強い環境では反りや反抜け(固定部から外れる)のリスクもあります。

日本では、施工できる業者や取扱商品がまだ少ないこともあり、デザインの選択肢も限られます。

そのため、「他とは違う素材を使いたい」というこだわりがある場合以外は、窯業系や金属系が選ばれる傾向にあります。

なお、カバー工法で用いる場合、樹脂系は軽量という利点はありますが、耐久性の面でガルバリウム鋼板に劣るため、リフォーム素材として使われることはあまり多くありません。

木質系サイディングボード

木質系サイディングは、天然の木材を板状に加工した外壁用サイディングです。

サイディングと聞くと、窯業系や金属系の「偽物の木目」に見える外壁を想像されるかもしれませんが、木質系は、本物の木ならではの温かみや風合いが魅力です。

古来、木造建築が主流だった日本の街並みにもよく調和し、根強い人気を持つ外壁材です。

ただし、素材が木である以上、湿気による腐食や割れなど、経年劣化のリスクが他素材より高くなります。

耐久性を保つには、防腐・防蟻処理を施したうえで、定期的に塗装で木部を保護する必要があります。

メンテナンス周期は、おおむね、10年おきの塗り替え+防腐剤塗布が推奨され、費用もかさみがちです。

また、施工できる業者が限られ、窯業系などに比べ製品ラインナップも多くないため、採用している家はまだまだ少ないです。

以上、4種類のサイディングボードにはそれぞれ長所短所があります。

お住まいの環境やデザインの好みに応じて最適な素材を選ぶことが大切です。

例えば、寒冷地では凍害リスクが低い金属系や樹脂系、海沿いでは塩害に強い窯業系(親水コート付きなど)や樹脂系、といったように環境との相性も考慮しましょう。

また、本物志向で木質系サイディングボードに惹かれる方も、メンテナンス費用まで含めて検討することをおすすめします。

サイディング各種類の詳細な比較については、こちらの記事も参考になります。

外壁をサイディングにリフォームする工法と手順

それでは、今ある外壁をサイディングにリフォームする方法について具体的に解説します。

リフォームの場合、建物の現在の壁の種類や状態によって最適な工法が異なりますが、大きく分けて2通りの施工方法があります。

- 重ね張り工法(カバー工法):既存の外壁を撤去せず、その上から新しいサイディングボードを張り付ける方法

- 張り替え工法:既存の外壁材を全て撤去してから、新しいサイディングボードに交換する方法

以下でそれぞれの工法の特徴や手順、メリット・デメリットを説明します。

重ね張り工法(カバー工法)

重ね張り工法(カバー工法)は、現在の外壁の上から下地を作って新しいサイディングを貼る方法です。

例えば、モルタル外壁の場合、壁面を洗浄・下地調整した後、防水シートと通気胴縁(どうぶち:通気層を確保するための下地木材)を既存壁の上に取り付け、その上に金属系サイディングボードを張っていきます。

既存の外壁を撤去しないため、解体撤去費用がかからず工期も短いという利点があります。

重ね張り工法の大きなメリットは、費用が抑えられる点です。

廃材処分や撤去作業が不要なため、張り替えに比べて総費用を数十万円単位で削減できます。

また、工期も短縮され、一般的な30坪程度の住宅であれば約1~2週間程度で工事完了するケースが多いです。

しかし、デメリットもあります。

まず、外壁が二重になることで建物全体の重量が増すため、耐震性に若干の悪影響があります(特に重量のある窯業系サイディングを重ね張りすると荷重が増えすぎるため通常行いません)。

そのため、重ね張りでは、基本的に軽量な金属系サイディングが選択されます。

加えて、既存外壁を剥がさないため、内部で進行している劣化(構造体の腐食や断熱材の湿気など)に気付きにくいという点も注意が必要です。

重ね張り工法を採用できるかどうかは、現在の外壁の状態によります。

例えば、モルタル壁に大きなひび割れが多数あったり、下地の劣化が激しかったりすると、上から新しいサイディングを固定する強度が確保できないためカバー工法を採用することはできません。

また、既存が古いサイディングの場合でも、既存板の反りや浮きがある状態ではその上に新たなサイディングは貼れません。

重ね張りを検討する際は、必ず専門業者に現在の外壁の点検・診断をしてもらい、適用可能か判断することが重要です。

総合すると、重ね張り工法は、「建物の構造体や既存壁が比較的健全」で「費用を抑えて工期も短くしたい」場合に有力な選択肢です。

ただし、上述の制約やリスクもあるため、信頼できる業者と十分相談のうえで採用しましょう。

張り替え工法(既存外壁の撤去と新規サイディング)

張り替え工法は、現在の外壁材を一旦すべて取り除いて下地の状態をリセットし、新しいサイディングボードで仕上げる方法です。

既存外壁がモルタル壁の場合は、ハンマーやカッターでモルタル層を撤去し、出てきた構造用合板(下地板)や断熱材の状態を確認・補修してから、防水シート・通気胴縁を張り、新設のサイディングボードを施工します。

既存外壁がサイディング外壁の場合も同様に、既存ボードと下地シートなどを全て取り外してから新しいサイディングに張り替えます。

張り替え工法のメリットは、文字通り外壁を新品同様によみがえらせられることです。

下地や構造体の劣化箇所があれば、この工事で発見・補修できるため、建物の耐久性を根本から向上させることができます。

また、外観デザインも一新でき、まるで新築のような仕上がりにすることが可能です。

重ね張り工法のように外壁が二重になることもないため、耐震性能への影響もありません。

一方、デメリットは費用と工期がかかる点です。

既存外壁材の解体撤去作業と廃材処分費が発生し、工事の手間も増えるため、リフォーム費用は重ね張りより高額になります。

30坪程度の住宅で相場はおよそ150万~250万円以上(外壁全面張り替えの場合)と見込まれ、工期も2~3週間程度は必要です。※家の大きさや構造によってはそれ以上かかる場合もあります。

また、部分的に一部だけサイディングを張り替えることも技術的には可能ですが、既存の残す部分とのデザイン差や接合の問題があります。

新旧サイディングの継ぎ目から雨水が侵入しやすくなったり、メーカーや厚みの異なる板同士だと段差ができて不具合が生じるケースもあります。

結局、後で他の部分も劣化すれば再度工事が必要になるため、張り替えは基本的に外壁全面で行うことが望ましいでしょう。

部分張り替えは割高になる恐れがありあまり推奨されません。

張り替え工法は費用負担は大きくなりますが、「古い外壁の劣化が激しい」「下地からしっかり直して長く安心して住みたい」という場合には最も確実な方法です。

特に、築年数が経ってモルタル壁がボロボロになっているようなケースでは、サイディングに張り替えることで建物の耐用年数自体を延ばす効果も期待できます。

なお、防火地域や準防火地域など防火性能が求められる地域では、サイディング材選びにも注意が必要です。そうした地域でリフォームする場合、防火認定を受けた窯業系サイディングを使用するか、もしくは下地に耐火ボードを張った上でサイディング施工する必要があります。

リフォーム業者と相談し、地域の法規に合致した工法を採用してください。

以上、重ね張りと張り替えの2工法にはそれぞれ利点と留意点があります。

現在の外壁素材(モルタルなのかサイディングなのかタイルなのか)や劣化状態、予算、求める仕上がりによって適した方法を選ぶことが大切です。

信頼できる施工業者に現地調査を依頼し、自宅の場合はどの工法が最善か十分説明を受けた上で決定するようにしましょう。

外壁をサイディングにするリフォーム費用の相場

次に、サイディングリフォームにかかる費用の目安について解説します。

費用は建物の規模(延べ床面積や外壁の総面積)や採用する工法、選ぶサイディング材の種類によって変動しますが、ここでは30坪前後の一般的な住宅をモデルに概算を示します。

サイディングリフォーム費用の目安

外壁をサイディングに変更するリフォームの総費用は、重ね張り工法で約150万~200万円、張り替え工法で約200万~250万円が一つの目安となります(延床面積30坪=外壁面積およそ120㎡前後の場合)。

実際の費用幅が大きいのは、選ぶサイディング材のグレードや下地補修の有無、建物形状によって異なるためです。

例えば、重ね張り工法の場合は撤去作業がない分コストを抑えやすく、150万円前後から施工可能なケースもあります。

一方、張り替え工法では既存外壁の解体・処分費用が発生するため、200万円を超えるケースが多くなります。

モルタル壁やタイル壁からのリフォームの場合は、特に解体手間が大きく廃材量も多くなるため、重ね張りで+10~20万円程度、張り替えで+20~30万円程度費用がかさむことがあります。

費用内訳としては、以下のような項目があります。

- 足場仮設費用:外壁工事に必須の足場設置・撤去費用(相場10~20万円程度)

- 既存外壁の撤去・処分費:張り替えの場合のみ発生(相場10~30万円程度)

- 下地補修費:構造体補修や断熱材交換など必要に応じて(ケースにより数万円~)

- サイディング材料費:新規サイディングボード本体および付属部材の費用

- 施工費:防水シート・胴縁施工、新規サイディング貼り付け、シーリング充填などの人件費

- 廃材処分費:古いサイディング板やモルタル瓦礫の処分費(張り替え時)

このうち大きなウェイトを占めるのがサイディング材の材料費+施工費です。

選ぶサイディングの種類により単価が異なり、窯業系で3,000~9,000円/㎡、金属系で3,500~8,500円/㎡、木質系で5,000~9,000円/㎡程度が目安です【※製品グレードにより幅があります】。

樹脂系は国内流通量が少なく価格帯はケースバイケースですが、おおむね4,000~8,000円/㎡程度とされています。

例えば、延べ床30坪(外壁面積約120㎡)で窯業系サイディングに張り替える場合、サイディング材+施工の費用はざっくり50~80万円ほどになります。

ここに足場代・撤去費・諸経費等が加わって総額200万円前後になるイメージです。

重ね張りと張り替えでの費用差

前述の通り、重ね張り工法は既存外壁を剥がさないため、その分費用を抑えられる利点があります。

具体的には、撤去・処分費用がかからないことと、工期短縮による人件費圧縮で、張り替えに比べ総額で20%程度安く済むことが多いです。

標準的な住宅で、重ね張りは150万円~、張り替えは200万円~という差になります。

ただし、重ね張りでも既存壁の状況次第では下地調整や補修が必要となり、その場合は追加費用が発生します。

また、前述のように、重ね張りは基本的に金属系サイディングを用いるため、選ぶ製品グレードによっては材料費が高くつく場合もあります。

例えば、ガルバリウム鋼板サイディングの高性能な商品(断熱一体型など)は、窯業系標準品より割高です。

そのため、「重ね張り=必ず安い」とも言い切れず、実際の見積もりを取って比較検討することが大切です。

一方、張り替えは費用がかさむものの、前章で述べたメリット(外壁内部から刷新できる)があります。

特に、外壁内部の腐食・雨漏りリスクが懸念される場合、張り替え工事で内部の補修をしっかり行うことは長期的に見て価値があります。

「価格を優先して重ね張りにした結果、内部の見えない劣化に気づけず数年後に問題発覚…」では本末転倒です。

費用と工事効果のバランスを考えて選択しましょう。

豆知識:サイディングリフォームの費用対効果を判断するには、将来のメンテナンス費用まで含めて考えることが重要です。

例えば、今後30年間で必要な塗装・補修回数や費用も踏まえ、トータルコストで得かどうか検討しましょう。

既存がサイディングの場合:塗装リフォームとの費用比較

ここまで、モルタル壁の家をサイディング化する話を中心に進めてきましたが、既にサイディング外壁の家にお住まいで、「今とは違うデザインに変えたい」という場合もあるでしょう。

その際は、必ずしも張り替えだけでなく塗装による模様替えも選択肢に入ります。

一般的に、サイディング外壁を再塗装する費用は、60~100万円程度(30坪目安)です。

張り替えや重ね張りと比べると、格段に安価で、色を変えることでイメージチェンジも可能です。

ただし、サイディングの模様自体は残るため、全く別の柄・質感にしたい場合は塗装では限界があります。

また、サイディングボードやシーリングの劣化が激しい場合、塗装では根本解決できず張り替えが必要です。

費用面では、塗装リフォームが有利ですが、耐用年数の面では新品サイディングに張り替えた方が長持ちします。

今後どれくらいその家に住む予定か、どの程度外観を変えたいかなどによって判断しましょう。

「デザインを大きく変えたい・今後数十年安心したい」なら張り替え、「大きな不具合はないので見た目を一新できればよい」なら塗装、といった具合です。

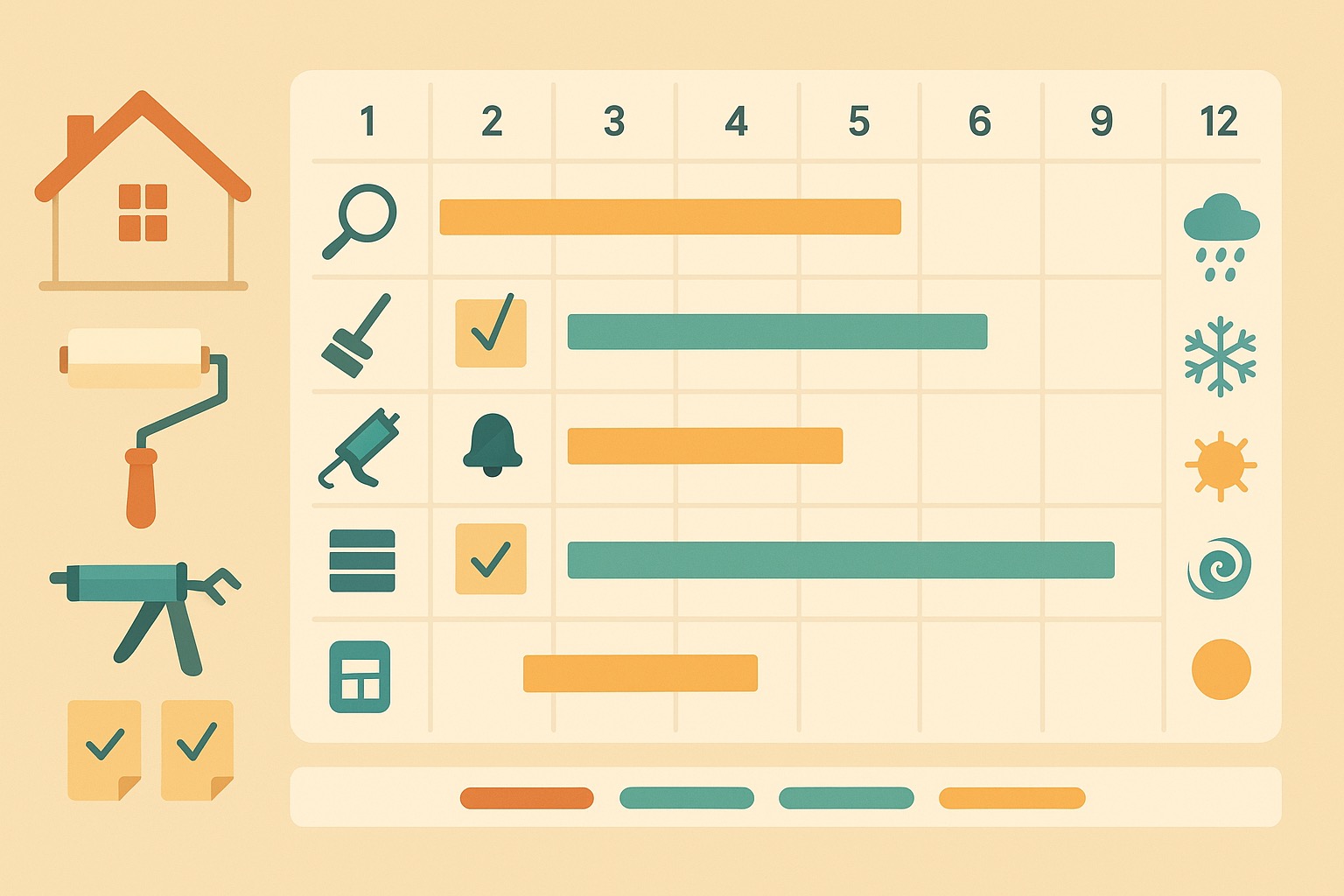

サイディングリフォームの工事期間とスケジュール

次に、外壁サイディングリフォームに必要な工事期間について説明します。

工期は、工法や建物規模によって変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。

工期の目安

一般的な30坪前後の戸建て住宅の場合、重ね張り工法で約10日~2週間、張り替え工法で約2~3週間程度が工期の目安です。

重ね張りは撤去作業がない分早く終わり、2週間以内で完了するケースも多いです。

一方、張り替えは解体・下地処理・新規施工と工程が増えるため、3週間前後は見込んでおくとよいでしょう。

工事の主な流れとしては、以下のようになります。

- 近隣挨拶(工事開始前にご近所へ挨拶をします)

- 足場設置・養生(建物周囲に足場を組み、防護ネットやシートで養生)

- 【張り替えの場合】既存外壁の撤去作業(モルタル除去・古いサイディング板外し)

- 下地点検・補修(断熱材の交換や構造体補修が必要なら実施)

- 防水シート張り(透湿防水シートで下地全体を覆う)

- 通気胴縁の取付け(空気層を確保するための下地取り付け)

- 新規サイディングボード貼り付け(外壁一面ずつ順に施工)

- シーリング材充填(ボード目地や開口部周りのシール打ち)

- 仕上げ・点検(細部の調整や最終チェック)

- 足場解体・清掃(足場を外し、周囲を清掃して完了)

天候にもよりますが、大まかにこれらの工程に1日〜数日ずつかけて進めていきます。

雨天時は作業が中断・延期になることもありますので、梅雨時や台風シーズンに計画する場合は工期に余裕を持ちましょう。

外壁塗装の工程に関しては、こちらの記事もお読みください。

工期延長の要因

計画より工期が延びる主な要因として、天候と追加工事があります。

外壁工事は基本的に屋外作業なので、雨が続くとシート養生のみで作業停止となり、そのぶん日数が延びます。

台風などで足場を一時解体・退避することもあります。

また、解体してみたら構造体の腐食が見つかった、シロアリ被害が発覚した、といった場合は補修工事が追加されます。

このように予期せぬ事態への対応で工期が長引くケースもあります。

契約段階で、「万一不測の事態が起きた場合の対応」について業者と打ち合わせておくと安心です。

一般に、重ね張りは下地を見る必要がないので、予定通り進むことが多く、張り替えは解体後の状況次第で多少前後します。

いずれにせよ、無理に急がせるよりも、安全かつ丁寧にやってもらう方が、結果的に満足できる工事になります。

施主としては焦らず見守りましょう。

工期中は、騒音や作業員の出入りがありますので、近隣への配慮も大切です。

施工業者任せにせず、施主自身も隣家への声かけや差し入れなどのコミュニケーションを取ると良好な関係を保てます。

サイディングリフォームを成功させるためのポイント・注意点

最後に、外壁をサイディングにリフォームする際に注意すべきポイントや知っておきたい事柄をまとめます。

せっかく大がかりなリフォームをするのですから、後悔のないよう以下の点に気を付けましょう。

自宅に合ったサイディングボード選び

サイディングには前述したように様々な種類があります。

お住まいの地域環境や住宅構造に適したサイディングを選ぶことが大切です。

例えば、寒冷地では凍害リスクの低い金属系にする、海岸沿いでは塩害に錆びない樹脂系も検討する、といった判断です。

また、どうしても使いたい素材が環境に合わない場合でも、定期メンテナンス前提で提案してくれる優良業者に依頼すればリスクを抑えられます。

デザインについても重要なポイントです。

サイディングは色柄が豊富なので目移りしますが、周囲の景観や家全体の調和も考慮して選びましょう。

カタログで見る色と実際の外壁では印象が違うことも多いので、できれば実物サンプル板を取り寄せて確認する、業者に頼めばカラーシミュレーションを作ってくれることもあります。

長年住む家ですから、飽きの来ないデザインかどうかも大事です。

なお、デザイン性を優先するあまり特殊すぎる製品を選ぶと、後のメンテナンス時に同じ製品が入手困難になったり、施工できる職人が限られたりする場合があります。

国内シェアの高いメーカー品で、スタンダードなタイプを選んでおくと将来的にも安心です。

必ず通気工法で施工してもらう

2000年頃以前に施工された古いサイディング外壁では、防水シートの上に直接サイディングを貼る「直張り工法」があり、内部結露で壁内腐食が進んでしまったケースがありました。

現在では、外壁内に通気層を設ける「通気工法」が標準です。

サイディングリフォームを依頼する際も、必ず通気胴縁を入れた通気工法で施工してくれるか確認しましょう。

きちんとした業者であれば、当然、通気工法を採用しますが、万一「直貼りでも問題ない」などと言うような説明を受けた場合は、その業者は避けるようにしましょう。

通気工法のおかげで、壁内に湿気がこもらずサイディングの寿命も延びます。

リフォームで壁内の状態を改善する良い機会ですので、確実に実施してもらってください。

シーリング材や塗料の選択にも注意

サイディングの要は、目地シーリングであることを繰り返し述べてきました。

使用するシーリング材の種類(耐久年数)や施工方法によってメンテナンス周期が変わります。

一般的な変成シリコーン系のシーリング材は、約10年程度で硬化・劣化しますが、中には高耐久な製品もあります。

打ち替え時に、少しでも長寿命なシーリング材を選ぶのも一つの工夫です(費用は高くなりますが頻繁な補修を減らせます)。

また、サイディングボードを塗装する際の塗料選びも重要です。

例えば、モルタル壁向けの弾性塗料(伸縮性の高い塗料)は、サイディングに塗ると熱や湿気で膨れやひび割れを起こすことが知られています。

サイディングには、シリコン塗料やフッ素塗料、ラジカル制御塗料など適した塗料があります。

業者に任せる場合でも、自宅の外壁材に合った塗料を提案してくれる知識豊富な業者に依頼しましょう。

さらに、デザイン性の話になりますが、模様付きサイディングを塗装でリフォームする場合、クリヤー塗装(透明な塗料で表面保護する塗装)という選択肢があります。

既存の色柄を活かしつつ耐久性だけ回復させる方法ですが、これはチョーキング(白い粉吹き)や色褪せが進んでいない比較的良好な状態でないと施工できません。

もし、築10年以内で初回の再塗装なら、クリヤー塗装も検討してみる価値があります。

クリヤー塗装なら、模様を潰さず新品同様に蘇らせられます。

ただ、表面に傷や劣化があるとクリヤー塗装してもその傷まで透けて見えるので、傷みが進んだ場合は、通常の塗り替えで色を付けるしかありません。

クリヤー塗装に関しては、こちらの記事もご覧ください。

このように、リフォーム後の塗装メンテにもいくつか方法がありますので、施工プランの段階で業者と相談してみると良いでしょう。

信頼できる外壁リフォーム業者を選ぶ

外壁サイディングリフォームを成功させる最大のポイントは、やはり信頼できる施工業者選びです。

同じ工法・同じ材料を使っても、業者の腕と良心次第で仕上がりや耐久性に差が出てしまいます。

悪徳な業者に当たってしまうと、必要以上の高額請求をされたり、手抜き工事で数年後に不具合続出…というリスクもあります。

そうならないために、以下の点に注意して業者を選びましょう。

- 複数社から見積もりを取り、価格や提案内容を比較検討する(相見積もりを活用)

- 過去の施工実績が豊富でサイディング工事に詳しい業者を選ぶ

- こちらの質問に丁寧に答え、メリットだけでなくデメリットも正直に説明してくれる担当者か

- 自社で職人を抱えている専門店や、口コミ評価の高い地元密着店など信頼性の高い会社

- 「今契約すれば○○割引」などと極端な値引きをする訪問販売業者には注意する

悪徳業者の手口や見抜き方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

知識武装しておくことで騙されるリスクを減らせます。

なお、当サイト、外壁塗装駆け込み寺では、厳選した地元優良店を無料で紹介するサービスも行っています。ご自身で業者を探すのが不安な場合はぜひご利用ください。

定期的なメンテナンス計画を立てておく

サイディング外壁にリフォームした後も、定期的な点検・メンテナンスを忘れないようにしましょう。

「サイディングはメンテナンスフリー」と言われた時期もありましたが、それは誤解で、モルタル壁以上に気を配る部分があるくらいの外装材です。

塗装やシーリング補修などの定期メンテナンスを行うことで建物を長持ちさせることができます。

目安としては、5~10年毎に専門業者による外壁点検を受け、チョーキング現象(塗装の粉ふき)やシーリングの硬化・亀裂が見られたら速やかに対応することです。

適切な時期に塗り替えとシーリング打ち替えを行えば、サイディングボード自体は30年以上十分耐えてくれます。

逆に放置すると、シーリング割れからの雨水侵入で柱や土台が腐ったり、板裏に湿気がこもってボードが反ってしまったりと、大掛かりな再リフォームが早まってしまう恐れがあります。

特に、築20年以上経過している場合、一度外壁内部の状態をプロに点検してもらうのもおすすめです。

見た目がまだ綺麗でも、2000年以前の直張り工法の家などは内部で劣化が進んでいる例があります。

早め早めの点検・補修が、結果的に家を長持ちさせ費用も抑えるコツです。

以上の注意点を踏まえ、念願のサイディングリフォームをぜひ成功させてください。

まとめ:サイディングリフォームで理想の外壁を実現するために

「サイディングにしたい」と考える全ての施主の方に向けて、基礎知識から工法・費用・注意点まで詳しく解説してきました。

最後に要点を振り返ります。

- サイディングとは:工場製の外壁パネルを貼る工法で、デザインが豊富で施工も簡単。現在の主流外壁材だが、目地シーリングのメンテナンスが必要。

- サイディングの種類:窯業系・金属系・樹脂系・木質系の4種類があり、それぞれ特徴やメリットデメリットがある。地域環境や好みに合ったものを選ぶ。

- リフォーム工法:重ね張り(カバー工法)と張り替え工法があり、重ね張りは安価で工期短いが外壁の状態次第では不可。張り替えは費用高めだが根本的に外壁を刷新できる。

- 費用相場:30坪程度の住宅で重ね張り150万~、張り替え200万~が目安。サイディング材の種類や撤去の有無で費用は変動する。塗装リフォームなら60~100万円程度。

- 工期の目安:重ね張りで約1~2週間、張り替えで2~3週間程度。天候や追加補修で延びることもあるので余裕を見て計画する。

- 注意点:適切なサイディング材選び、確実な通気工法の施工、シーリング材・塗料にも配慮し、信頼できる業者に依頼する。リフォーム後も定期点検とメンテナンスを怠らない。

サイディングへのリフォームは費用も大きく悩む点も多いですが、その分仕上がりの満足度も高い工事です。

外観の印象が一新し、耐久性も向上して我が家が生まれ変わる喜びを感じられるでしょう。

本記事をお読みいただいたことで、サイディングリフォームへの不安や疑問がかなり解消されたのではないでしょうか。

最適な工法やプランを見極め、ぜひ理想の外壁を実現してください。

ご不明点やさらに詳しく知りたいことがあれば、当サイトの他の記事も参考にしてみてください。

- サイディングボードの外壁の基礎知識

- モルタル、サイディングなどの壁の種類について

- サイディングは張り替えが必要になる前のメンテナンスが大切

- サイディングボードのメンテナンス、ひび割れ等の補修方法

最後までお読みいただきありがとうございました。

あなたのサイディングリフォームが成功し、美しく快適な住まいになりますことを心より願っております。