近年、外壁リフォームの新しい選択肢として注目されている「樹脂系サイディング」。

住宅の外壁材としては、日本ではまだ珍しい部類ですが、寒冷地や海沿いの地域を中心に少しずつ採用が増えています。

本記事では、樹脂系サイディングについて、基礎から徹底解説し、そのメリット・デメリット、施工方法や費用相場、さらに主要なメーカー製品まで網羅します。

樹脂系サイディングが、ご自宅に適しているか判断する材料として、ぜひ参考にしてください。

目次

樹脂系サイディングとは?

樹脂系サイディングとは、外壁に用いるサイディングボードの一種で、塩化ビニル樹脂(PVC)を主原料とした外装材のことです。

英語では「Vinyl Siding(バイナルサイディング)」とも呼ばれ、板状の樹脂製パネルを住宅の外壁に張り付けて使用します。

従来のモルタル壁と異なり、工場で成型・着色されたパネルを、現場で組み合わせて施工する乾式工法の外壁材です。

樹脂系サイディングは、50年以上前から北米(アメリカやカナダ)で広く普及しており、現在も北米の戸建住宅の約半数で採用される主流外壁材です。

北米で広まった理由は、厳しい寒冷地でも耐久性を発揮し、メンテナンス頻度が少ない、優れた外壁材だったためです。

一方、日本での導入は、1990年代頃から始まりましたが、国内シェアは、わずか1〜2%程度と非常に低く、まだ一般的とは言えません。

これは、日本の気候風土では、従来の窯業系サイディング(セメント系ボード)が主流で、特段の不満が少なかったことや、樹脂系サイディングを扱うメーカー・施工業者が限られていたことが一因です。

ただし、近年では、北海道や東北などの寒冷地域、新潟・北陸地方など豪雪地帯、さらには、塩害の懸念がある海沿い地域を中心に、メンテナンスコストを抑える目的で樹脂系サイディングを採用するケースが徐々に増えています。

樹脂系サイディングは、耐久性・耐候性の高さから、厳しい環境下でも劣化しにくい特長を持つため、過酷な条件下で外壁材の寿命を伸ばしたい住宅にとって、有力な選択肢となりつつあります。

一般的なサイディングボード施工では、パネル継ぎ目にシーリング(コーキング)材を充填して防水しますが、樹脂系サイディングには、シーリング材を使わない「オープンジョイント工法」を採用した製品もあります。

板同士を重ね合わせて継ぎ目を作らないか、特殊な形状で目地からの浸水を防ぐ構造になっており、ゴム状の目地シーリングが不要です。

これによりシーリング劣化を気にせずに済み、長期的な防水性能を維持できる点も樹脂系サイディングの画期的な点です。

サイディング外壁全般の基礎知識や、他素材との比較については、こちらの記事も参考にしてください。

樹脂系サイディングのメリット

樹脂系サイディングが注目されるのは、他の外壁材にはない多くの利点を備えているからです。

以下に主なメリットを挙げ、それぞれについて解説します。

耐久性が非常に高く、耐用年数が長い

樹脂系サイディングは、他のサイディング材を凌ぐ耐久性能を持ちます。

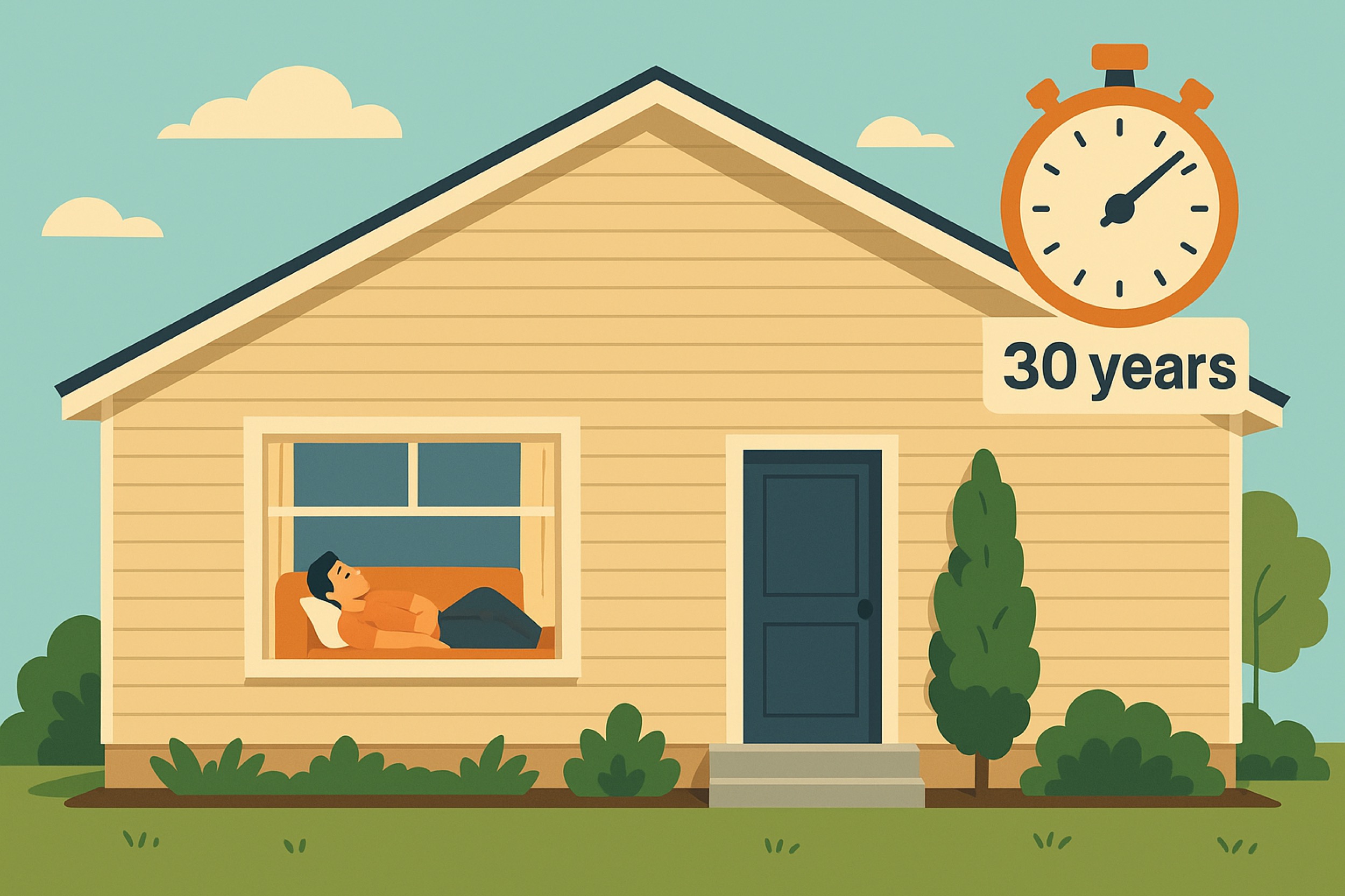

一般的な窯業系サイディングが約7~10年、金属系サイディングで10~15年ごとに再塗装などメンテナンスが必要とされるのに対し、樹脂系サイディングは、20~30年程度メンテナンス不要とも言われます。

これは、素材自体に顔料を練り込んで着色しているためで、表面塗膜がなく、色褪せしにくくなっているからです。

経年による退色・変色が起こりにくいため、新築時の美観を長期間保つことができます。

凍害・塩害に強く、過酷な環境でも劣化しにくい

樹脂系サイディングは、水分をほとんど吸収しない撥水性を持つため、寒冷地で問題となる凍害(吸水した水分の凍結によるひび割れ)とは無縁です。

また、素材が樹脂のため、金属のように錆びる心配もなく、沿岸部で潮風に晒されても腐食しにくいという特長があります。

実際、米国の住宅都市開発省(HUD)をはじめとする公的機関は、樹脂系サイディングが水分や湿気による劣化に非常に強いと報告しています。

さらに、寒冷地や沿岸地域で問題となる凍害や塩害に対しても有利な特性があることから、日本においても雪深い地域や海沿い地域で高い耐久性を発揮することが期待されます。

樹脂系サイディングの特性を示している公的機関の参考ページ:

- U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)

- National Renewable Energy Laboratory (NREL)

- Federal Emergency Management Agency (FEMA)

- USDA Forest Service — Forest Products Laboratory (FPL)

メンテナンスの手間・費用を大幅に削減できる

樹脂サイディングボードは、耐用年数が長いことに加え、先述の通り、シーリング材を使わない工法が可能な点もメンテナンス性に優れています。

通常のサイディング外壁では、5~10年毎に目地シーリングの打ち直しが必要ですが、シーリングレス工法の樹脂系サイディングであればこのメンテナンスが不要となります。

さらに、再塗装も基本的には不要なため、将来的な外壁維持コストを大幅に抑えられるでしょう。

日々のお手入れも簡単で、表面に付いた埃や汚れは雨が降れば洗い流されるほどで、雨が当たらない部分の汚れもホースで水をかけるだけで綺麗に落とせます。

非常に軽量で建物への負荷が少ない

樹脂系サイディングは、プラスチック系素材ゆえに重量が軽く、同じ厚みなら窯業系サイディングの約1/10の重さしかありません。

外壁が軽量であることは、住宅全体の荷重軽減につながり、特に地震時の揺れを抑える効果があります。

耐震性能向上の観点から、築年数の経った家のリフォームで外壁を軽くしたい場合にも、樹脂系サイディングは有効です。

また軽量ゆえ、施工時の扱いやすさにも優れ、足場や作業への負担も減ります。

割れにくく衝撃に強い

樹脂製サイディングボードの外壁パネルは、適度に弾性があり、衝撃による割れやひびが生じにくい性質があります。

ボールが当たった程度では、破損しづらく、硬く脆い素材に比べ、クラックのリスクが少ないと言えます。

また、凍結膨張による割れが起きない点(前述の凍害耐性)とも相まって、寒冷地でも、ひび割れの心配がほとんどありません。

強風で飛来物が当たった場合なども、ある程度の柔軟性で衝撃をいなすため、外壁材自体の損傷が起きにくいです。

汚れが付きにくく美観を保ちやすい

樹脂系サイディングの表面は、樹脂特有の滑らかさがあり、ホコリやチリが付着しても雨水で流れ落ちやすいです。

カビや藻といった汚れも染み込みにくく、高圧洗浄やブラシがけをすれば容易に落とせます。

そのため、長期間にわたり綺麗な外観を維持しやすい点もメリットです。

ただし、「サイディングボードはメンテナンスフリー」と言われることもありますが、実際には、メンテナンスを全くしなくても良い外壁材は存在しません。

しかし、樹脂系サイディングは、他の外壁材と比べて、日常の手入れや定期点検の頻度を大幅に減らせるため、「ほぼメンテナンスフリー」と言えるほど扱いやすい外壁材です。

樹脂系サイディングのデメリット・注意点

優れた点が多い樹脂系サイディングですが、普及率が低い理由として、いくつかの欠点や注意点も存在します。

樹脂系サイディングボードを導入する前に、知っておきたい主なデメリットをまとめます。

初期費用が比較的高い

樹脂系サイディングは、国内では流通量が少ない特殊な外壁材であるため、材料費・施工費ともに他のサイディングより割高になる傾向があります。

後述する費用相場の通り、窯業系に比べて1㎡あたり数千円程度単価が高く、一般的な住宅一棟あたりでも総工費が数十万円ほど高くなるケースがあります。

ただし、再塗装やシーリング打ち替えといった将来の維持費がほぼ不要になるため、長期的にはトータルコストで逆転する可能性もあります。

初期費用の高さが許容できるかが導入検討のポイントです。

選べる色・デザインのバリエーションが少ない

現在、国内で入手できる樹脂系サイディングは、カラーバリエーションや模様の種類が限られています。

製品にもよりますが、多くは、横張りの板張り調デザインで、色調もベージュ系やグレー系などオーソドックスなものが中心です。

レンガ調・石積み調など、凝った意匠はほとんどなく、質感もややフラットなものが多いため、「外壁の見た目にこだわりたい」「和風や南欧風の独特なデザインにしたい」といった場合には不向きです。

なお、濃い色(ダークカラー)の製品も増えてきていますが、総じてデザイン面の選択肢は窯業系や金属系サイディングに劣る点は留意が必要です。

対応できる施工業者が少ない

国内普及率が低いため、樹脂系サイディングの施工実績を持つ業者自体が希少です。

サイディング専門業者や、一部のリフォーム会社で取り扱いがありますが、地域によっては、施工できる業者を探すのに苦労するかもしれません。

特に、細部にまでこだわって導入したい場合、メーカーや販売代理店に問い合わせて、実績のある施工店を紹介してもらうなどの手間が発生する可能性があります。

また、工事の際には、特殊な部材(専用金具やスターター部材など)やノウハウが必要で、経験の浅い業者では上手く施工できないリスクもあります。

信頼できる熟練業者による施工体制を確保することが重要です。

防火性能に注意が必要

樹脂=プラスチックという印象から「火に弱そう」と不安に思われがちですが、塩化ビニル樹脂そのものは実は難燃性で、直接火が当たらなければ自然に消火する特性を持ちます。

現在市販されている樹脂系サイディング製品の多くは、国の定める防火構造認定を取得済みであり、通常の環境下で燃え広がりにくいよう設計されています。

ただし、建物が防火地域・準防火地域に該当する場合は、外壁構造全体で法令の防火基準を満たす必要があるため、使用できる製品が限定されることがあります。

樹脂系サイディング自体は、燃え広がりにくいとはいえ、耐熱温度は高くなく、火災時には表面が溶け落ちる可能性があります。

他の外壁材と比べて、飛び火に対する防御力は劣るため、防火地域で採用する際は、予め製品の認定状況を確認し、必要に応じて、下地に耐火ボードを組み合わせるなど、専門家と対策を検討してください。

強風への備えが必要

樹脂系サイディングボードを検討中の方で、「外壁が軽いと台風などでパネルが飛ばされてしまうのでは?」と心配される方もいます。

確かに、樹脂系サイディングは軽量ですが、メーカー各社も風圧対策は講じており、専用のロック機構付き金具で下地にしっかり固定する施工方法が用意されています。

適切に施工すれば、暴風によって剥がれるリスクは極めて低く、むしろ、瓦屋根など他の部材の方が先に被害を受けるケースが多いです。

ただし、施工不良があると、強風時にガタつきや外れの原因となるため、信頼できる業者による丁寧な施工が前提となります。

また、台風時の飛来物衝突に対しても、前述の通り割れにくい利点がありますが、極端に大型の衝撃には耐えられないこともあるため、被災後は速やかに点検を行いましょう。

防音性・断熱性は素材自体にはあまりない

樹脂素材のサイディングボードは薄く軽いため、遮音性能は高くありません。

例えば、金属系サイディングと同様、雨が当たる音が多少伝わりやすかったり、外部の騒音を遮る効果は限定的です。

ただし、実際の住宅では、下地構造や断熱材の有無によって体感は変わります。

必要に応じて、外壁内部に防音シートや断熱材を組み合わせることで、防音・断熱性能を補うことは可能です。

再塗装(上塗り)が困難でカラーチェンジがしにくい

前述のように、樹脂系サイディングは、色褪せしにくく基本的に塗り替え不要です。

しかし、「将来色を変えたい」「経年で汚れてきたから塗装で一新したい」と思っても、一般的な塗料が樹脂表面に密着しにくいため、再塗装が容易ではない点に注意が必要です。

塗料メーカーによっては、樹脂サイディング対応の下塗り材(プライマー)を用意している場合もありますが、施工業者の技量や塗料選定を誤ると、塗膜剥離などトラブルにつながりかねません。

基本的には、メーカー保証期間内(30年程度)は、再塗装せずそのまま使用し、交換が必要なほど劣化した場合は、部分的な張替えやカバー工法で新しいサイディングに更新するのが望ましいです。

樹脂系サイディングと環境負荷

本稿では、あまりリフォーム情報サイトでは語られることがない、ライフサイクル評価(Life Cycle Assessment:LCA)の視点から、樹脂系サイディングがもたらす環境影響を全体像でとらえます。

LCAとは、原料採取から製造、輸送、施工、使用・メンテナンス、そして解体・処分に至るまでのライフサイクル全体を、一連のシステムとして評価し、温室効果ガス排出量(CO₂e)、資源消費、VOC/有害物質、廃棄物量などを定量的に比較する手法です。

評価にあたっては、まず、機能単位(例:外壁材1㎡を30年間使用)と、どこまでの工程を含めるか(例:原料採取から処分まで)を明確にすることが重要です。

さらに、地域の気候条件(寒冷地・沿岸部等)、電源構成、輸送距離、施工方法(張り替え/カバー工法)といった前提によって結果が変動するため、LCAは「絶対評価」というよりも、比較の物差しとして活用するのが適切です。

さて、PVC(ポリ塩化ビニル)でできた樹脂系サイディングボードは、一般的に、製造から処分段階での環境負荷が、他の建材に比べて相対的に大きい一方で、使用段階では再塗装やシーリング更新がほぼ不要なため、塗料・溶剤などから発生する環境負荷(有機溶剤など)を抑えられるという2面性を持ちます。

以下では、このうち議論の分かれやすい処分段階の論点から整理していきます。

樹脂系サイディングボードの処分段階での環境負荷(有害物質・CO₂)

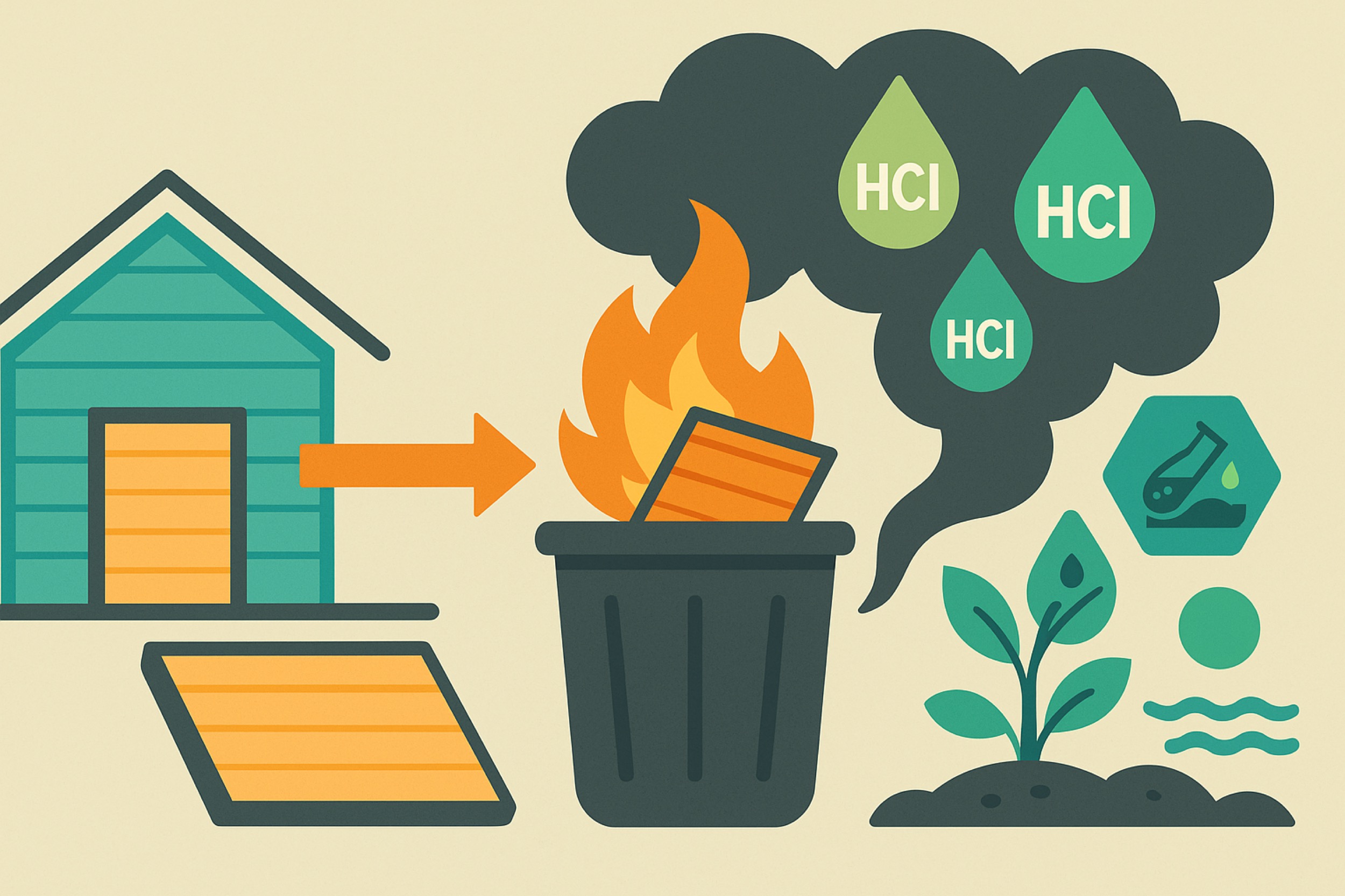

樹脂系サイディングボードの原料として使われるPVCを焼却すると、人にも環境にも有害な塩化水素(HCl)が発生してしまうため、中和処理が必要です。

この中和処理をした残りカスは、重金属やダイオキシンを含み「有害廃棄物」として分類されるため、最終処分を行うために通常のゴミよりもコストがかかります。

欧州委員会が、2000年に発表した議論文書「PVCグリーンペーパー」では、1kgのPVCの焼却で、残りカスが0.8〜1.4kg発生し、残りカスに分解されていないダイオキシンなども含まれるという文書を発表しています(参考文書:欧州委員会PVCグリーンペーパー)。

また、プラスチックの焼却は、化石由来の炭素をCO₂として放出します。

樹脂サイディングボードのPVCは、化石由来の原料であるため、焼却時は、気候変動を悪化させる排出といわれる化石CO₂の排出源となります(参考文書:IPCC)。

日本では、まだ、VOC含有量を規制する仕組みはありませんが、先進国アメリカやEUで規制されていることから、樹脂サイディングボードが、メンテナンスにVOCを使用しないという意味では、環境負荷低減に貢献しているといえます。

メンテナンスが少ない=塗料・溶剤の使用削減という「合理的なエコ」

処分するときに有害な物質を出すし、環境負荷は大きいことから、「樹脂サイディングボードはとても環境に悪い建材なのではないか」という考えもありますが、一方で、「建材として使用している間はむしろエコな建材」という考えもあります。

樹脂サイディングは、原則「再塗装が不要」で、洗浄中心の手入れで済むため、塗料やシーリング剤などといった他の建材であれば、使用されるような環境負荷の大きな物質の使用頻度を抑えられます(有機溶剤など)。

樹脂サイディングボード以外の建材では、住宅外装用塗料が使用されることが多いです。

この住宅外装用塗料には、VOCといわれる有機化合物が含まれています。

アメリカやEUでは、これらの塗料などに含まれるVOC量の上限を法令で管理しています(参考:米国環境保護庁、欧州連合)。

樹脂サイディングボードは、VOCを含む塗料やシーリング剤を使う必要がないため、このVOC由来の環境負荷低減に寄与するという主張もあります。

樹脂サイディングボードなどのビニルサイディングは、「メンテナンスが少ないサステナブルな素材」と主張している業界団体もあるのです(参考:PEPA)

日本で樹脂系サイディングボードを処分する場合は産業廃棄物

また、日本では、樹脂系サイディングボードを処理する際は、「リフォーム・解体等の事業活動で発生する廃プラスチック(外装材含む)」と定義され、廃棄物処理法上の「産業廃棄物(廃プラスチック類)」に該当します。

そして、排出事業者(施工会社等)に適正処理責任が課されます。(参考:環境省)

樹脂サイディングボードは、そのまま家庭ごみとして捨てることができず、適正に処理する業者に依頼しなければいけない建材であるということを覚えておきましょう。

樹脂系サイディングの施工方法とメンテナンス

ここでは、樹脂系サイディング独自の施工方法やメンテナンスについて詳しく説明します。

他の外壁材との違いを理解し、適切な施工とお手入れを行うことで、樹脂系サイディングのメリットを最大限発揮できます。

樹脂サイディングボードの施工のポイント

樹脂系サイディングの施工は、基本的な流れ自体は、他のサイディングと大きく変わりません。

新築時は、防水シートを張った下地の上に、専用金具や釘で樹脂サイディングボードを固定していきます。

ただし、大きな特徴として、前述した「オープンジョイント工法」が挙げられます。

これは、樹脂製サイディング特有の重ね張り構造によって、目地(パネル間の継ぎ目)をシーリング材で埋めない工法です。

板の上下に凹凸形状があり、上段の板が下段の板を重ねるように組み合わせて張るラップサイディング形式が一般的です。

この重ね部分と、専用のコーナー部材・見切り材によって、雨水の侵入を防ぐ設計になっており、シーリングレスでも高い防水性が確保されます。

シーリング打ちが不要なぶん、施工工程も一部簡略化され、均一な仕上がりが得られます(ただし下地への固定は、専用の金具や釘を用い、強風にも耐えうるよう1枚1枚しっかり留め付ける必要があります)。

樹脂サイディングボードはカバー工法で施工できる

リフォームの場合、樹脂系サイディングはその軽さを活かして、既存外壁の上から重ね張り(カバー工法)するのに適しています。

古いモルタル壁や、窯業系サイディング壁の上に胴縁下地を打ち、樹脂サイディングを張り重ねることで、撤去解体せずに外壁を一新できます。

特に、モルタル外壁は重いため、通常、カバー工法には不向きですが、樹脂サイディングなら非常に軽量なため、既存壁を剥がさずに施工可能なケースも多いです。

メーカーによっては、「既存壁に直接施工できる」と謳う商品もあり、工期短縮・コスト削減に寄与します。

ただし、下地の状態が悪い場合や、防火上の理由で、下地処理が必要な場合もあるので、リフォーム時には、専門業者と十分に打ち合わせましょう。

樹脂サイディングボード施工時は熱膨張も考慮

樹脂サイディングボードの施工時に留意すべき点として、熱膨張への対応の必要性があげられます。

樹脂製のボードは、気温変化で多少伸縮するため、釘打ちの際にボードの動きを阻害しないよう、少しゆとりを持たせて留め付け、継ぎ手部分にクリアランス(隙間)を確保する施工法がとられます。

これは、正しい施工マニュアルに従えば問題ありませんが、もし不適切な施工をすると、気温差でボードが反ったりたわんだりする可能性があります。

施主がここまで考える必要はありませんが、必ずメーカー指定の施工方法を守ることが重要ということは頭の片隅においておきましょう。

メンテナンスとお手入れ方法

樹脂系サイディングは「メンテナンスフリー」に近いと言われますが、全く何もしなくて良いわけではありません。

長寿命とはいえ、太陽光や雨風があたる外壁材である以上、定期的な点検と簡易な手入れが推奨されます。

他の外壁材に比べて頻度は格段に少なくて済みますが、以下のポイントを押さえておきましょう。

定期点検

数年に一度は建物外周を見回り、ボードの割れや浮き、固定の緩みがないか確認します。

特に、台風後や地震後などは念入りにチェックしてください。異常があれば、早めに施工業者に相談し、部分交換など適切な処置をとりましょう。

洗浄・清掃

前述のとおり、樹脂サイディングボードの外壁は、雨でほとんどの汚れが流れますが、埃や泥汚れが目立つ場合は水洗いしましょう。

ホースの散水や柔らかいブラシで外壁を洗えば、大抵の汚れは落とせます。

高圧洗浄機を使う場合は、樹脂面を傷めないよう、圧力を弱めの設定にするか距離をとって使用します。

洗剤は基本不要ですが、カビ汚れ等が発生した場合は、住宅外壁用の洗浄剤を薄めて使うと効果的です。

再塗装の不要性

樹脂系サイディングは色あせに強く、基本的に塗り直しは不要です。

むしろ塗装してしまうと、せっかくのメンテナンスフリー性が損なわれます。

30年ほど経ち、表面の艶が失われてきた場合でも、そのまま使用に大きな問題はありません。

どうしても美観回復のため塗装したい場合は、樹脂サイディングへの塗装実績がある専門業者に依頼し、専用下塗り剤を使った施工を行いましょう(DIYでの塗装は推奨できません)。

交換時期の目安

30年以上経過し、ボードの変形や破損が目立ってきたら交換を検討します。

メーカー保証は30年程度ある商品が多く、それを超えると徐々に素材自体の劣化(微細なクラックや脆性の増加)が進む可能性があります。

交換する場合は、既存ボードを撤去して貼り替える方法のほか、上から新しい樹脂サイディングを重ね張りする方法(カバー工法)も取れます。

住宅の構造や傷み具合に応じて適切なリフォーム方法を選択しましょう。

総じて、樹脂系サイディングのメンテナンスは他の外壁材より格段に楽です。

日頃は簡単な清掃程度に留め、大掛かりな工事は必要最低限に抑えられるでしょう。

長期間にわたり、外壁に気を遣わず快適に暮らせることも、樹脂系サイディングの大きな魅力と言えます。

樹脂系サイディングの費用相場

続いて、樹脂系サイディングを導入・リフォームする際の費用面について解説します。

他の外壁材と比べた価格帯や、長期的なコストパフォーマンスの観点も併せて見てみましょう。

施工費用の相場

樹脂系サイディングの施工単価は、製品グレードや施工地域によって差がありますが、概ね1㎡あたり4,000~9,000円程度とされています。

例えば、外壁面積が150㎡前後の一般的な戸建住宅で、既存外壁からの張り替え(もしくはカバー工法)を行う場合、総額でおおよそ150万~250万円程度が目安となります【※足場仮設費等を含む、工事規模により増減】。

窯業系サイディングの張り替え相場(100~200万円)に比べるとやや高めですが、金属系サイディング(120~200万円)とは同等か少し高い程度の価格帯です。

高耐久外壁材として知られるALC(軽量気泡コンクリートパネル)の張り替え(200~400万円)よりは安価で、樹脂系サイディングは費用面で中間的な位置付けと言えるでしょう。

メンテナンスコスト

初期費用は他素材より高めなものの、維持管理にかかるコストは大幅に抑えられます。

窯業系サイディングの場合、10年毎の再塗装(1回100~150万円程度)やシーリング打ち替えが必要ですが、樹脂系サイディングでは基本的にこれらが不要です。

仮に初期施工費が窯業系より50万円高くても、20年後・30年後に塗装工事が不要であればトータルコストでは逆転し得ます。

実際、一部メーカーは「長期的に見れば樹脂サイディングの方が経済的」とアピールしており、初期投資さえクリアできれば将来的なメンテ費用軽減によるリターンが期待できます。

費用に影響する要因

樹脂系サイディングの工事費は、製品の種類とグレード、施工方法(重ね張りか張り替えか)、建物の形状(凹凸の多さや階数)によって増減します。

例えば、輸入品や高級グレードの樹脂サイディングは材料費単価が高くなります。

また、複雑な形状の住宅では役物(コーナー材や見切り材)の使用量が増え、施工手間も増すため費用が上がります。

重ね張り工法で施工する場合、古い外壁の撤去処分費が不要な分コストダウンになりますが、下地補修が必要な場合は別途費用がかかることもあります。

見積もりを依頼する際は、使う製品名・グレードと工法、含まれる工事範囲を明確にしてもらい、複数社で比較検討すると良いでしょう。

なお、国内メーカーの樹脂系サイディング製品には、長期保証が付帯するものもあります。

例えば、LIXIL(旭トステム)の「WALL-J」シリーズやゼオン化成「ゼオンサイディング」などは、メーカー30年保証をうたう商品も扱っており、期間内の色あせや製品不良について保証サービスが受けられます。

こうした保証が付いている製品は、初期費用もやや高めですが、それだけ耐久性に自信がある証とも言えます。

費用面と品質面のバランスを考慮し、信頼できる製品を選ぶことが大切です。

参考ページ:LIXIL WALL−Jシリーズの保証内容

樹脂系サイディングに向いている住宅・地域

樹脂系サイディングの特長を踏まえると、特に以下のような住宅・地域で採用するのに適しています。

寒冷地の住宅

冬季の凍結や積雪による外壁ダメージが心配な地域では、凍害に強い樹脂系サイディングが最適です。

例えば、北海道・東北・北陸などでは、モルタル壁や窯業系サイディングだと、寒さでひび割れが生じたり塗膜劣化が早まるケースがありますが、樹脂系ならそれらを大幅に軽減できます。

海沿い・塩害地域の住宅

海風による塩分で金属部材が錆びやすい沿岸部でも、樹脂系サイディングは錆びず腐食しにくいため安心です。

鉄部の多い金属サイディングやトタン外壁に比べ、塩害耐性の高さが光ります。

実際に沖縄や瀬戸内海沿岸などで樹脂サイディングを採用する例も見られます。

将来のメンテナンス負担を減らしたい住宅

長く住み続ける予定のマイホームで、「頻繁な外壁塗装や補修はできるだけ避けたい」という方に樹脂系サイディングは向いています。

初期費用はかかりますが、その後の維持管理に手がかからないので、結果的に生涯コストを抑えられる可能性があります。

高齢のご夫婦がお住まいの家や、将来まで見据えて手間の少ない外壁にしておきたい方に適した選択です。

中古住宅の外壁リフォーム

築年数が経った住宅の外壁リフォームで、いっそ新素材に張り替えてしまいたい場合にも、樹脂系サイディングは検討する価値があります。

特に、既存外壁が痛んでいて重ね張りで覆ってしまいたいケースや、耐震性向上のために軽い外壁に変えたい場合などです。

古いサイディングの上から張るカバー工法でも建物への負担が少ないため、リフォーム用外壁材としても適性があります。

輸入住宅風・北米スタイルのデザインを好む場合

デザイン面のデメリットはあるものの、逆に「北米の住宅のような横張りの外観」が希望であれば、樹脂系サイディングは雰囲気にマッチします。

ナチュラルな木目調の樹脂サイディングもあり、輸入住宅系の工務店では北米風デザインの一環として提案されることもあります。

そうしたコンセプトに合致するなら、樹脂サイディングボードの採用を検討しても良いでしょう。

樹脂系サイディングに向いていない住宅・地域

反対に、以下のような場合は無理に樹脂系サイディングボードを外装材として選択しなくても良いかもしれません。

温暖で穏やかな地域

年間を通じて気候が穏やかで、凍害や塩害のリスクが低い地域では、従来の窯業系サイディングや、金属系サイディングでも十分耐久性を発揮します。

これらの地域では、コスト優先で一般的な外壁材を選び、適切にメンテナンスする方が経済的な場合もあります。

外壁デザインに強いこだわりがある

樹脂系サイディングは、前述の通りカラーバリエーションや意匠が限られます。

そのため、例えば「石積み調にしたい」「和風の意匠に合わせたい」など、特定のデザイン志向がある場合には不向きです。

外観デザイン重視なら、窯業系サイディング(豊富な柄)やサイディング以外の外装材(タイル・塗り壁等)も視野に入れましょう。

防火地域で隣家との距離が近い場合

都市部の防火指定地域などでは、建築基準法上、外壁に不燃材料や準不燃材料の使用が義務付けられるケースがあります。

樹脂系サイディングも製品によっては、防火認定を受け、準不燃材料相当のものがありますが、対応製品が限定されるため慎重な確認が必要です。

安全性の観点から防火性能最優先で選ぶ必要がある場合、燃えにくい窯業系(セメント系)や金属系を検討した方が安心でしょう。

施工できる業者が見つからない場合

地域によっては本当に施工業者がいないこともあり得ます。

その場合、無理に遠方の業者に依頼するとアフターフォローの面で不安が残ります。

身近に信頼できる施工者がいない場合は、普及している外壁材を選択するほうが現実的です。

まずは、複数社に問い合わせてみて、樹脂系サイディング対応が可能か確認し、対応不可なら他材で代替する柔軟さも必要です。

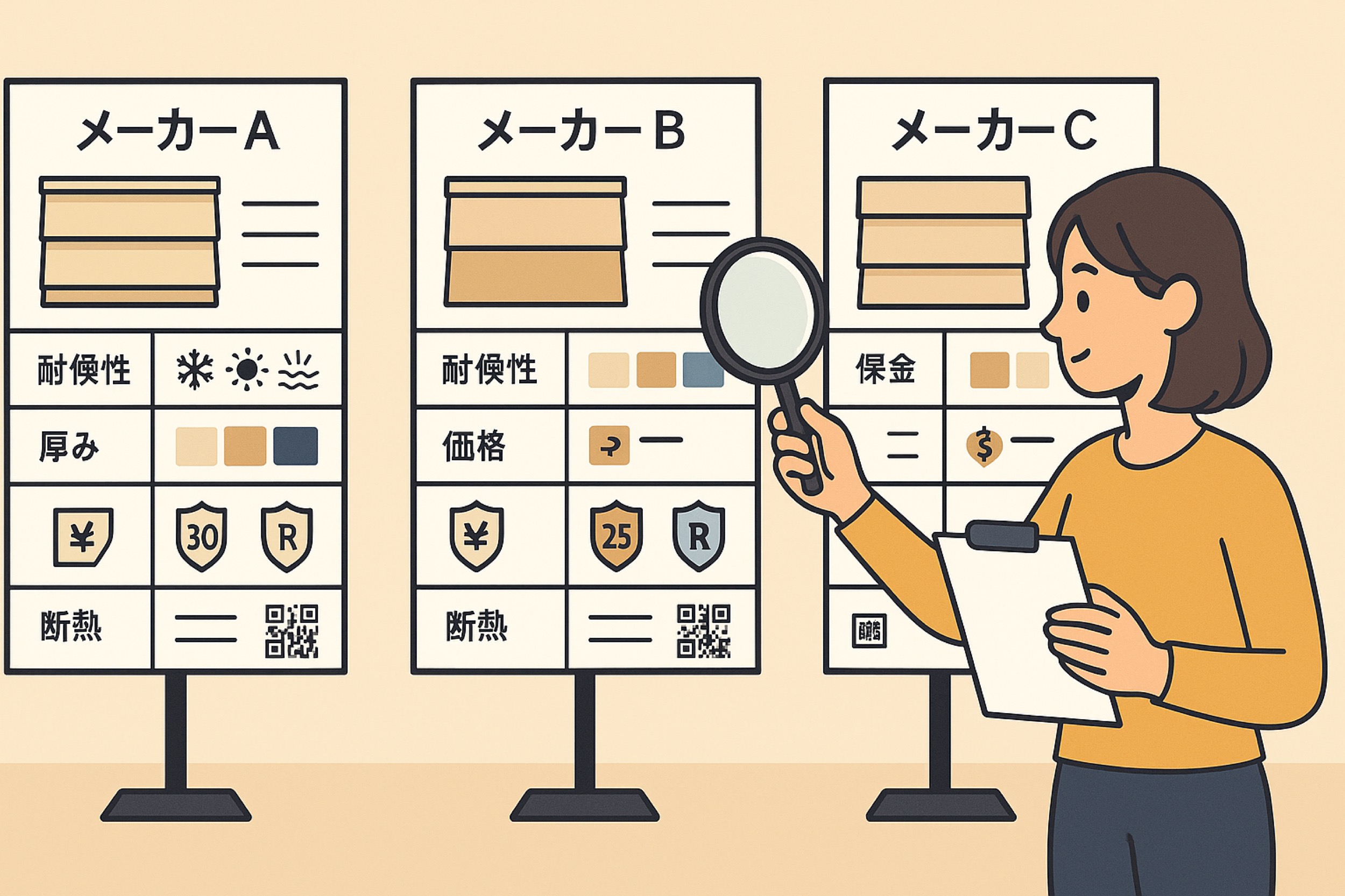

主な樹脂系サイディングのメーカー・製品

現在、日本国内で入手できる樹脂系サイディングは限られたメーカーから供給されています。

ここでは代表的なメーカーとその製品の特徴を紹介します。

ゼオン化成「ゼオンサイディング」

ゼオン化成株式会社は、国内でいち早く樹脂サイディングの製造販売を手がけたメーカーです。

同社の「ゼオンサイディング」は、塩化ビニル樹脂製外装材のパイオニア的存在で、高い耐久性と耐候性を誇ります。

濃色から淡色まで豊富なカラーバリエーションを揃え、横張り(ラップサイディング)だけでなく、縦張りデザインの製品も展開している点が特徴です。

ラップ式で縦目地が不要な構造のため外観がすっきり美しく、北米の住宅のような仕上がりが得られます。

防火性・耐熱性にも優れた素材配合がなされており、防火構造認定品もラインナップされています。

施工例としては、戸建住宅だけでなく、公共施設や集合住宅にも採用実績があり、幅広い場面で活用されています。

旭トステム外装(LIXIL)「WALL-J」

住宅建材大手LIXILグループの旭トステム外装株式会社も、国産樹脂系サイディング「WALL-J(ウォールジェイ)」シリーズを展開しています。

WALL-Jは、耐久性の高さを実証するために様々な試験をクリアしており、変色・退色に非常に強いことがメーカーのセールスポイントです。

その自信の表れとして、30年の長期保証(色あせ保証)を付与しています。

製品ラインナップは、日本の住宅になじむ上品な意匠の「オレゴンプライド」(明るい淡色系)と、シックで重厚感のある「グランドリバー」(落ち着いた濃色系)の2タイプがあります。

いずれも木目を活かしたデザインで、和洋問わず調和しやすいカラーバリエーションとなっています。

大手メーカー品だけに品質管理も行き届いており、安定供給と保証体制の面で安心感があります。

PLY GEM(プライジェム)「Mastic」

PLY GEM(プライジェム)「Mastic」 は、北米最大級の外装材メーカー Cornerstone Building Brands グループのブランドで、ビニールサイディングの主力ラインです。

繊細な木目調テクスチャと豊富なカラー展開が特徴で、北米の伝統的な住宅デザインを再現しやすい製品群です。

主な特長は次のとおりです。

- 細かな木目調テクスチャと豊富なカラーラインナップ(色見本マトリクスあり)

- ラップ/ダッチラップ、シェイク&シングルなど多様なプロファイル

- 耐候・耐久性を訴求(VIP Limited Lifetime などの長期保証)

日本での入手に関しては次の点に留意してください。

- 輸入建材商社や輸入住宅系の工務店経由で取り扱い事例あり

- 輸入品のため在庫・納期は変動しやすく、都度の確認が必要

- 価格は国産品に比べ高くなりがちだが、北米らしい重厚な外観を求める場合の有力候補

まとめ

樹脂系サイディングは、塩化ビニル樹脂製の外壁材であり、高い耐久性と、メンテナンスの容易さを兼ね備えた新世代のサイディングです。

北米で主流となるほど優れた性能を持ち、寒冷地や海沿いなど過酷な環境下でも外壁を長期間美しく保てます。

日本国内では普及率こそ低いものの、近年は性能面・コスト面のメリットが見直され、徐々に採用例が増えてきています。

この記事では、樹脂系サイディングのメリット(耐久性・耐候性が高く、メンテナンス頻度が少ないこと、軽量で地震に強いこと等)とデメリット(初期費用が高い、デザインの選択肢が少ない、施工業者が限られる等)を詳しく解説しました。

また、施工方法では、オープンジョイント工法によりシーリングレス施工が可能な点や、リフォームでのカバー工法適性など独自のポイントを押さえています。

費用面についても、初期費用は割高なものの、長期的には塗装不要によるコストメリットが期待できることを説明しました。

総合的に見て、樹脂系サイディングは「性能重視で外壁の手間を省きたい住宅」には非常に適した選択肢です。

特に、寒冷地や沿岸部では、その耐久性の高さが大きな安心材料となるでしょう。

一方で、デザイン性を最重視する場合や、ご自宅の周辺で施工できる業者が見当たらない場合には、無理に導入する必要はありません。

ご自身の住宅環境や希望に照らし合わせ、この記事を参考にしながら、最適な外壁材を選んでいただければ幸いです。

外壁材選びやリフォーム方法に迷った際は、ぜひ専門の業者や信頼できるリフォーム相談窓口に相談してみてください。

プロの意見を聞くことで、性能・デザイン・予算など総合的にバランスの取れた最善のプランが見つかるはずです。

「Mastic.jpg)