外壁の美観を長持ちさせ、建物を守るためには、「汚れにくい外壁」にすることが重要です。

外壁がすぐに汚れてしまうと、見た目が悪いだけでなく、汚れが塗膜を劣化させて、建物本体にも悪影響を与えます。

そこで本記事では、外壁を汚れにくく保つための塗料・色・素材の選び方やメンテナンス方法について、詳しく解説します。

専門家の視点からポイントを整理し、どんな外壁にすれば汚れが付きにくいか、そして付いた汚れをどう対処すれば良いかを丁寧に説明します。

一般の方にも分かりやすい言葉でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

汚れにくい外壁とは?その定義と重要性

「汚れにくい外壁」とは、外壁にホコリや雨だれ、コケなどの汚れが付きにくく、付着しても落ちやすい外壁のことです。

家の外壁は、常に風雨や大気中の汚染物質にさらされていますが、素材や塗料によっては、汚れが表面に残りにくい工夫がされています。

例えば、特殊なコーティングにより、雨水で汚れが洗い流される「セルフクリーニング機能」を持つ塗料や、表面が平滑で、汚れが溜まりにくい外壁材などが該当します。

外壁を汚れにくく保つことは、単に見た目の問題だけではありません。

汚れが少ないということは、塗膜の劣化を遅らせ、外壁材そのものの寿命を延ばすことにもつながります。

美観(見た目の美しさ)と保護(建物を守る役割)という外壁塗装の目的を両立するために、防汚性は欠かせない要素です。

新築時の美しさを長く維持できれば、建物の資産価値も保ちやすく、メンテナンス費用も削減できます。

では、何を基準に「汚れにくさ」を評価すれば良いのでしょうか。

以下に、外壁の汚れにくさを決める主な評価軸と、その重要度の目安を示します。

| 評価項目 | 汚れにくさへの影響度 |

|---|---|

| 塗料・コーティングの防汚性能 | 約40% |

| 外壁材の表面性状(平滑さ・吸水性の低さ) | 約20% |

| 外壁の色(汚れの目立ちにくさ) | 約20% |

| 仕上げの艶(光沢の有無) | 約10% |

| 定期的なお手入れ(清掃・点検) | 約10% |

上記のように、まずは塗料やコーティングの持つ防汚性能が汚れにくさを左右します。

次に、外壁材そのものの性質(表面がツルツルかザラザラか、水を吸いにくいかどうか)も影響が大きいです。

また、選ぶ色によって汚れの目立ちやすさが変わり、さらに塗装の仕上げ(艶ありか艶消しか)によっても汚れの付着しやすさが変わります。

最後に、いくら高性能な外壁でも全く汚れないわけではないため、定期的に点検・清掃して早めに汚れを除去することも大切です。

これらの要素を総合的に考えて、汚れにくい外壁づくりを目指しましょう。

外壁が汚れる主な原因と汚れの種類

そもそも、外壁にはどのような汚れが付くのでしょうか。

外壁が汚れてしまう原因は一つではなく、さまざまな種類の汚れが存在します。

代表的な外壁や屋根の汚れの種類と、その原因を把握しておきましょう。

雨だれ(雨筋汚れ)

雨だれとは、雨水が伝った跡に沿って黒ずんだ筋状の汚れが残る現象です。

窓枠や換気口の下など、雨水が集中して流れる箇所で起きやすく、ほとんどの住宅で見られる厄介な汚れです。

外壁には、空気中の埃や排ガス由来の油分が、普段から外壁表面に溜まります。

そして、雨が降った際に、それらが一緒に流れ落ちますが、一部の箇所(出っ張りの下など)では、雨水が集中するため、汚れが筋状に残ってしまうのです。

雨だれは、放置すると筋がどんどん濃く長くなり、建物全体が黒ずんだ印象になってしまいます。

雨だれ汚れを防ぐには、軒や水切りを適切に設置して、雨水の流れをコントロールすることが有効です。

それでも雨だれを完全には防ぎきれないため、雨だれができてしまったら、中性洗剤を薄めた水や家庭用高圧洗浄機で早めに洗い流すようにしましょう。

塗装から時間が経っていない雨だれであれば、水洗いで比較的簡単に落とせます。

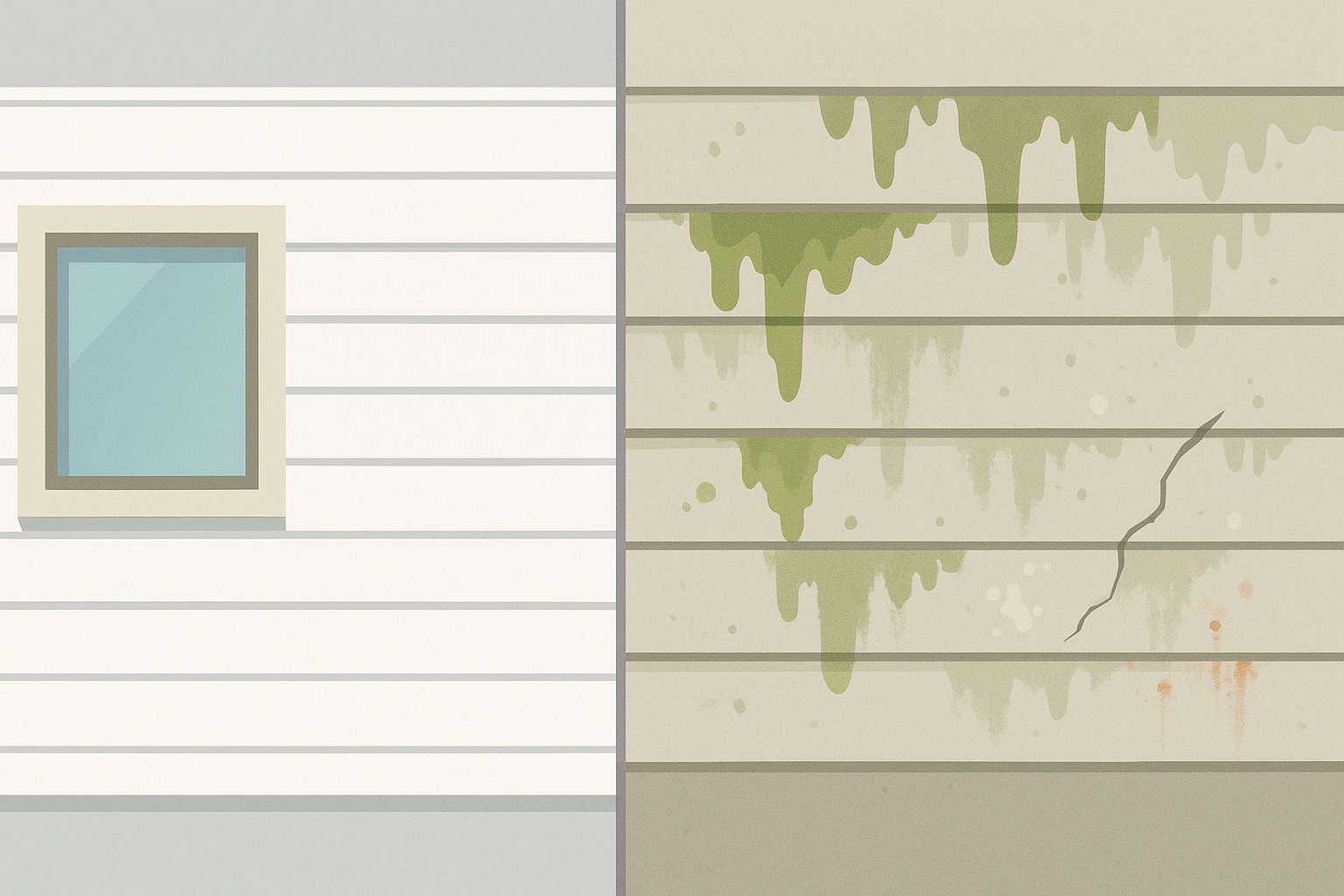

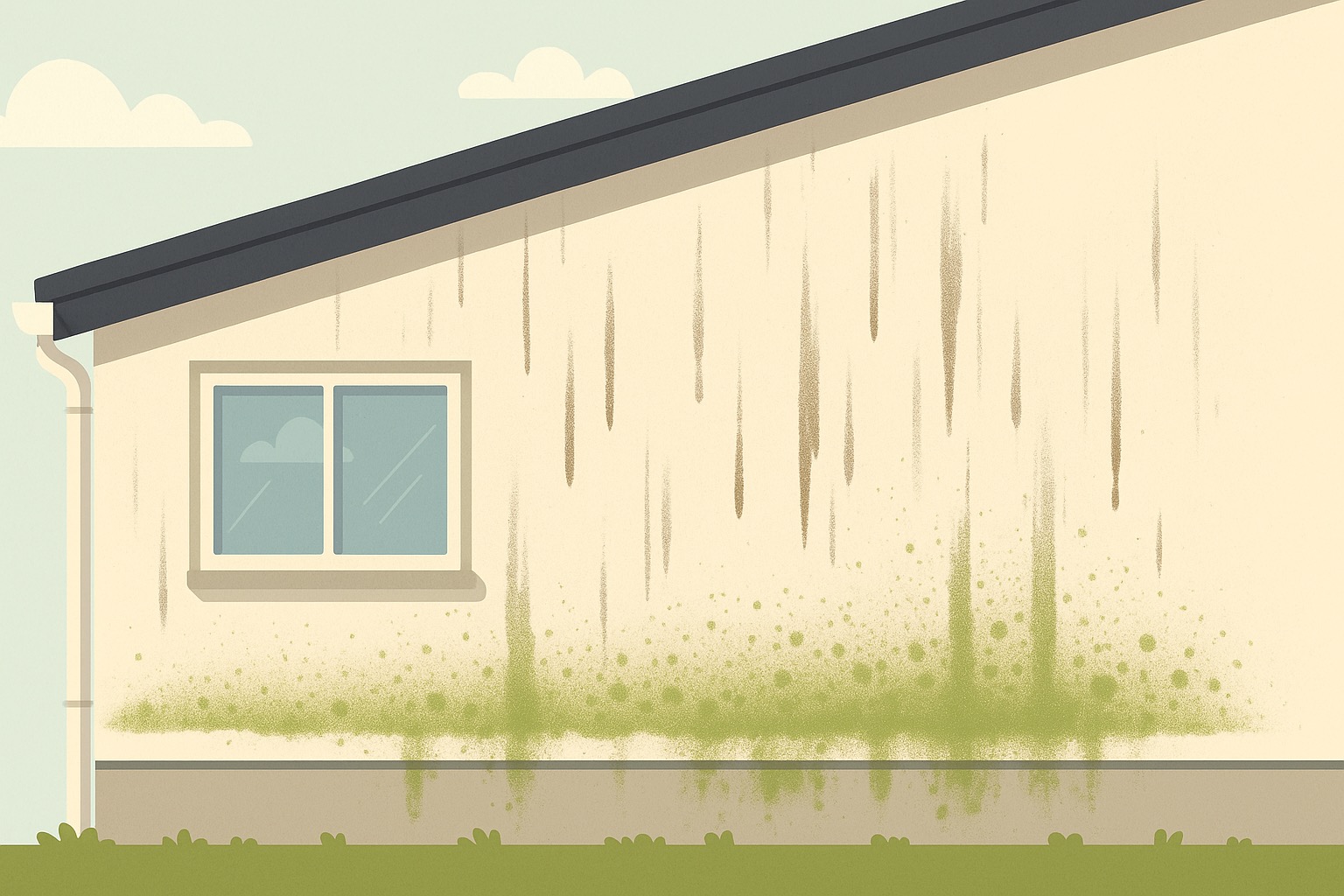

コケ・藻・カビ

コケや藻、カビは、外壁表面に緑色や黒色の斑点状の汚れとして現れます。

これらは、湿気の多い環境で発生しやすく、特に日当たりが悪く風通しの悪い北側の外壁によく見られます。

雨水や湿気がなかなか乾かないと、外壁に繁殖したコケ・藻類がどんどん広がって汚れとなります。

さらに、カビは黒っぽい汚れとなり、美観を損ねるだけでなく胞子が飛散すると健康にも良くありません。

外壁材や塗料の吸水性が高い(壁が水を吸いやすい)と、表面に水分が残りやすいためコケやカビの温床になります。

そのため、防藻性・防カビ性の高い塗料を使ったり、そもそも吸水しにくい外壁材を選ぶことが有効な対策です。

また、コケや藻が生えてしまった場合は、早めに除去することが大切です。

発生初期であれば、家庭用高圧洗浄機の水圧でも落とせます。

落ちない場合は、市販の屋外用のコケ取り剤・カビ取り剤を使ってブラシで洗い落としますが、使用後は薬剤成分が外壁に残らないよう十分に水で洗い流しましょう。

薬剤が残留すると、塗膜を傷めたり変色の原因となることがあります。

排気ガス・埃・油汚れ

車の通りが多い道路沿いの住宅では、排気ガスや工場の煙などによる煤煙汚れが外壁に付着して、黒ずむことがあります。

これらは、大気中の微粒子(カーボンや油分を含む粒子)が、壁面に少しずつ積もった汚れです。

また、乾燥した土埃(ホコリ)も、風で舞い上がって外壁に付着し、うっすらと汚れの膜を作ります。

さらに、換気扇から出る調理油煙が、近くの外壁につくとベタついた油汚れになることもあります。

排気ガスや埃による汚れは、色としては灰色〜黒っぽく外壁全体をくすませます。

特に、白い壁では目立ちやすい汚れです。

親水性の高い塗料で塗装しておけば、雨が汚れを洗い流しやすくなりますが、完全には防げません。

定期的な水洗いや、台風の後など、ホコリが溜まったタイミングでホースで水をかけて流すなど、こまめな清掃がおすすめです。

油汚れについては、中性洗剤を使った拭き掃除で対応できます。

大気汚染由来の汚れは、蓄積すると落ちにくくなるため、「なんだか壁が黒ずんできたな」と感じた段階で、早めに洗い流すことが肝心です。

錆(さび)汚れ

錆(さび)汚れは、金属部材から発生した錆が、雨水で流れて外壁に付着することで起こる赤茶色の汚れです。

たとえば、トタン屋根や金属製手すりなどが錆び、その錆粉が雨で流されて壁に筋状の汚れを作るケースがあります。

また、大気中のごく微量の金属イオン(酸性雨に含まれる鉄分など)と、コンクリート成分が反応して錆色になる現象もあります。

錆汚れが発生した場合、早めに対処しないと、錆成分が壁に染み込んで落ちにくくなります。

錆自体は、金属ブラシなどで元の発生源からしっかり落とし、必要に応じて錆止め塗装を施すことが大事です。

外壁についた錆筋汚れは、専用のサビ落とし剤で洗浄して落とせますが、高所で作業する場合は、危険ですので、無理をせず、業者に依頼する方が安全でしょう。

なお、ガルバリウム鋼板など、金属系の外装材をお使いの場合は、錆が発生すると急速に広がる可能性があるため特に注意が必要です。

錆汚れは、放置すると見た目が悪いだけでなく、周囲に錆が広がり被害が拡大します。

錆びやすい金属部分は定期点検し、異常があれば、早めに塗替えや補修を行いましょう。

塗料の劣化(変色・チョーキングなど)

汚れとは少し異なりますが、外壁塗料自体の劣化による変色も外壁が汚れて見える原因になります。

紫外線や雨風の影響で塗膜が劣化すると、色あせて本来の色が変わってしまったり、表面に白っぽい粉(塗料の粉)が吹くチョーキング現象が起こります。

チョーキングが起こると、外壁を触ったときに手に白い粉が付着し、壁も白っぽくくすんで見えます。

変色やチョーキングは、経年による塗膜の劣化現象ですが、見た目には「壁が汚れて白けている」ように映ります。

この状態になると、いくら掃除をしても元の鮮やかな色には戻りません。

そのため、適切な時期に塗り替えを行う必要があります。

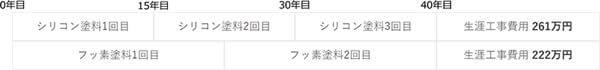

一般的なシリコン塗料であれば、約10年ごと、耐久性の高いフッ素塗料や無機塗料なら15~20年ごとが塗り替えの目安です。

早めの再塗装により新しい塗膜を作れば、外壁の美観と保護性能を取り戻すことができます。

なお、こちらの記事でも触れていますが、外壁の色によっては経年劣化での色あせが特に目立つものもあります(原色系の赤や青などは色抜けが顕著です)。

汚れと塗膜劣化は密接に関係しますので、色選びや塗料選びの段階で耐久性にも配慮することが大切です。

汚れにくい外壁にするためのポイント

上記のような汚れをできるだけ防ぐには、外壁の「素材」「色」「塗料」選びの段階から工夫することが重要です。

また、仕上げ方(ツヤの有無)によっても汚れの付き方が変わります。

ここでは外壁を汚れにくくするための具体的なポイントを3つに分けて解説します。

汚れにくい外壁材を選ぶ

外壁の仕上げ材には、

- サイディング

- タイル

- モルタル塗り壁

- ALCパネル

- 金属サイディング

など様々な種類があります。

この中でも、比較的、汚れが付きにくいと言われるのが、「サイディング」と「タイル」です。

理由は、これらの表面が、ツルツルとして平滑であり、水を弾きやすい(撥水性がある)ためです。

表面に凹凸や隙間が少ないため、埃やコケが付着しにくく、雨水も落ちやすいという性質があります。

サイディングボードは、工場で表面処理された外壁板で、デザインが豊富でコストパフォーマンスにも優れるため、日本の戸建てで最も一般的な外壁材です。

最近の窯業系サイディングには、親水性コートや光触媒コートが施され、雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能を持つ商品もあります。

高圧な試験では、15~20年美観を保つものもあり、メンテナンスフリーに近い性能を謳うものもあります。

サイディングボードに関して、詳しくは、サイディングボードの外壁の基礎知識の記事もご覧ください。

タイル外壁は、サイディングに比べ、初期費用は高いですが、硬質で汚れが染み込みにくく、表面の光沢が長持ちします。

タイル自体は、セラミック質なので、カビや藻も付きにくく、30年以上色褪せず汚れにくいという圧倒的な耐久性を持ちます。

ただし、タイル目地部分には、多少汚れが溜まることがあるため、目地材にも防汚性の高いものを使用することが望ましいです。

タイル外壁に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

一方、モルタル塗り壁や、吹き付け仕上げは、表面に細かな凹凸があるため汚れが引っかかりやすくなります。

また、ALCパネル(軽量気泡コンクリート板)は、素材自体が多孔質で塗装が必要なため、塗膜が劣化するとコケ汚れが発生しやすくなります。

金属系外壁(ガルバリウム鋼板など)は、表面は比較的滑らかですが、傷が付いて錆びると、汚れが広がるリスクがあります。

特にこだわりがなければ、汚れにくさ重視で選ぶなら、サイディングやタイルがおすすめです。

ただ、それぞれメリット・デメリットがあり、意匠性(見た目の風合い)も異なりますので、耐久性とデザインのバランスで選ぶと良いでしょう。

汚れにくい塗料を選ぶ

外壁塗装を行う場合は、塗料選びが汚れにくい外壁づくりの鍵となります。

塗料にはさまざまな種類がありますが、特に汚れが付きにくく、耐久性が高いとされる塗料は、以下の通りです。

- シリコン塗料 – 現在の外壁塗装の主流の塗料。カビや藻に強い成分が含まれた製品が多く、塗膜表面に親水性を持たせることで、雨で汚れを流しやすい性質があります。価格と耐久性のバランスが良好です。詳しくは、シリコン塗料の外壁塗装費用と相場をご覧ください。

- フッ素塗料 – 高耐久の高級塗料。塗膜表面が非粘着性(汚れを弾きやすい)で、さらに親水性も併せ持つため、汚れが非常に付きにくいです。耐候性(紫外線への強さ)も優れており、15~20年程度美観を保ちやすいですが、価格は高めです。詳しくは、フッ素塗料の外壁塗装費用と相場をご覧ください。

- 無機塗料 – セラミックやケイ素など無機成分を含む塗料。紫外線で劣化しにくく、色あせしにくいことが特長で、塗膜がチョーキングしづらいため、汚れが粉化して流れる現象が少ないです。多くの無機塗料は、親水性も高く、防カビ・防藻性を付加したものもあります。非常に高耐久ですが、価格も非常に高く、扱いが難しい面もあります。詳しくは、無機塗料を使う場合は欠点や有機塗料との違いを確認しようをご覧ください。

- 光触媒塗料 – 最新技術を使った機能性塗料。塗膜に含まれる光触媒(主に酸化チタン)の働きで、有機物の汚れを紫外線で分解し、さらに超親水性によって雨水で汚れを洗い流します。セルフクリーニング機能により、外壁を長期間きれいに保てる可能性があります。ただし非常に高額で、光が当たらない場所では、効果が発揮できないなどの制約もあります(詳細は後述)。詳しくは、光触媒塗料の外壁塗装費用と相場をご覧ください。

- ナノテク塗料 – 微細な粒子で塗膜を構成し、超平滑な表面を作ることで、汚れを付きにくくした塗料です。例えば、シリカ(ケイ素)粒子をナノレベルで配列し、塗膜と汚れの間に水が入り込みやすくする技術などがあります。しかし、商品数が少なく価格も高いため、普及はこれからの塗料です。

塗料を選ぶ際のポイントは、「低汚染型」と呼ばれる機能を持つ塗料を選ぶことです。

近年では、各塗料メーカーが、「超低汚染」「セルフクリーン」などの名前で、親水性技術や特殊コーティングを使った防汚性能の高い塗料を販売しています。

これらは、外壁に雨が当たるたびに、付着していた汚れを浮かせて洗い流すため、通常の塗料に比べ格段に汚れにくさを発揮します。

メーカーが行っている実験では、雨筋汚れ(雨だれ)の発生が大幅に抑えられ、藻やカビの繁殖もしにくくなるなどのアピールがされています。

また、塗料選びでは、「艶(つや)あり」か「艶消し(マット)」かも考慮しましょう。

実は、艶あり仕上げの方が表面が滑らかで水を弾きやすく、汚れが付きにくい傾向にあります。

一方、艶消し塗料は、表面に微細な凹凸を持つため、見た目の質感は落ち着きますが、その凹凸に汚れ粒子が溜まりやすくなります。

艶の有無は、見た目の好みにも関わる部分ですが、「汚れにくさ」を優先するのであれば、艶ありを選ぶのが無難です。

ただし、注意点として、艶は経年で徐々に失われていくものです(数年~十数年で艶が薄れていきます)。

塗装直後の艶があるうちは、防汚効果が高いですが、時間が経てば、艶は徐々に失われて艶消しの状態に近づくため、その頃合いで次の塗り替え時期と考えるのが良いでしょう。

艶に関して、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

以上のように、塗料選びでは、耐候性と防汚性のバランスを考えることが重要です。

「全く汚れない塗料」は存在しませんが、優れた塗料を選ぶことで、汚れの付き方や落ちやすさに大きな差が出ます。

汚れが目立たない外壁の色を選ぶ

どんなに防汚性能を高めても、外壁が完全に汚れないわけではありません。

そこで「汚れても目立ちにくい色」にしておくのも一つの賢い選択です。

実は、外壁の汚れが目立つかどうかは、色によって大きく左右されます。

汚れにくさばかり気にしてしまい、理想と違う色にするという必要はもちろんありませんが、もし色にこだわりがなければ、以下のような色が、汚れの目立ちにくい定番色です。

- グレー系 – 汚れがもっとも目立ちにくい色とされています。埃や排気ガスによる黒っぽい汚れとも馴染み、鳥のフンなどの白っぽい汚れも灰色の壁ならコントラストが弱く目立ちにくいです。淡いグレーは人気色で、景観にも馴染みやすいメリットがあります。

- ベージュ・アイボリー系 – やや黄味がかったベージュやクリーム色は、砂ぼこりやコケによる薄茶色・緑がかった汚れと調和しやすいです。真っ白ではなく少し色味があることで汚れとの境界がぼやけ、多少の汚れでは気になりません。

- ブラウン系 – 濃い茶色ではなく中間的なダークブラウンは、土埃や黒カビ汚れを効果的に隠してくれます。重厚感があり、経年で色あせしても変化が目立ちにくいという利点もあります。

- グリーン系 – 落ち着いたモスグリーンや淡い緑は、苔や藻など緑系の汚れが発生しても同系色のため目立ちにくいです。ただし周囲の景観との調和も考える必要があります。

逆に、汚れが目立ちやすい色は、白・黒などの極端な色や赤・青などの原色系です。

真っ白な壁は、ほんのわずかなシミやホコリでも目につきますし、真っ黒な壁も乾燥した埃が白っぽく積もればすぐに分かります(こちらの記事の色選び注意点もご参照ください)。

その他、原色に近いビビッドな色は、紫外線による退色も目立つため、汚れとは別に、古びた印象になりやすいです。

ただし、家の外観は長年愛着を持つものですから、汚れにくさだけで色を決めるのではなく、自分の好みやデザインとの調和も考慮しましょう。

例えば、「どうしても白い外壁にしたい」という場合は、

- 純白ではなく少しクリームがかったオフホワイトにする

- 汚れが付いたらマメに水洗いすることを覚悟する

といった対策で対応できます。

最近では、外壁に試し塗りをしてくれる業者もありますので、実際の明るさや、汚れの見え方を確認してから決めるのも良いでしょう。

汚れにくい外壁でも必要なメンテナンス

たとえ防汚性に優れた外壁を選んだとしても、全くノーメンテナンスで良い外壁は存在しません。

長年の風雨で少しずつ汚れは付着しますし、想定外の汚れ(例えば植物のヤニや鳥のフンなど)が付くこともあります。

そこで、汚れにくい外壁であっても定期的なチェックとお手入れを行うことで、その効果を最大限に発揮させることができます。

以下では、外壁の汚れに気付いたときの対処法と、普段からのメンテナンスのポイントを紹介します。

自分でできる外壁の汚れ対処法

外壁の汚れがうっすら付いてきた程度であれば、ご自身で簡単にお掃除することも可能です。

以下のような方法で対処しましょう。

- ホコリや排気ガス汚れ – ホースで水をかけ流して洗い流します。柔らかいブラシやモップを使って軽くこすれば落ちる場合もあります。

- コケ・藻・カビ汚れ – 手の届く範囲であれば、スポンジや柔らかいブラシで擦り落とします。水洗いだけで落ちない頑固なものは、市販の外壁用洗浄剤(カビ取り剤やコケ落とし剤)を併用すると効果的です。

- 鳥のフン・虫の汚れ – 早めに水で湿らせて柔らかくしてから拭き取ります。放置するとシミになるため見つけたらすぐに除去しましょう。

お掃除の際は、外壁を傷つけないようにすることが大切です。

硬いブラシや高圧洗浄機を使うと、特に古い塗膜の場合は塗装を痛めてしまう恐れがあります。

洗剤を使った後は、必ず充分な水ですすぎ洗いをしてください。

また、脚立やはしごを使って高所を掃除するのは転倒の危険があります。

安全を確保した上で、無理のない範囲で行いましょう。

業者に依頼すべき場合と費用の目安

広範囲に渡る頑固な汚れや、自力では手が届かない高所の汚れについては、外壁の専門業者に洗浄を依頼することを検討しましょう。

プロは、高所用の足場や専用機材を用いて、安全かつ効率的に外壁をきれいにしてくれます。

一般的な戸建て住宅で業者に外壁洗浄を依頼した場合、高圧洗浄のみならおおよそ1~3万円程度が相場です。

さらに、洗浄効果を高めるバイオ洗浄(薬剤洗浄)を行う場合は、3~5万円程度になることもあります(こちらの記事も参照)。

ただし、これは、足場を組まずに洗浄だけ行うケースの目安であり、高所でかつ汚れが酷い場合は、足場を設置して念入りに作業する必要があり、その場合は、数十万円規模になることもあります(外壁塗装工事とセットで依頼すれば割安になるケースもあります)。

プロに依頼するメリットは、汚れをしっかり落としてくれるだけでなく、外壁の状態を点検してもらえる点です。

洗浄時に、ひび割れや塗膜剥離などが見つかれば、対処法などを教えてくれるでしょう。

また、自分で無理に作業してケガをしたり、外壁を傷つけたりするリスクを避けられる安心感もあります。

費用はかかりますが、長い目で見れば、外壁の寿命を延ばし、補修費を抑えることにもつながります。

定期点検と予防清掃のススメ

汚れにくい外壁とはいえ、年に1~2回程度は定期点検を行うことをおすすめします。

遠目に外壁全体を見渡して、雨だれの発生やコケの有無、色あせの具合などをチェックしましょう。

気になる汚れを早期に発見すれば、軽度のうちに対処できます。

点検の際に写真を撮って記録しておけば、経年変化も把握しやすくなります。

また、「予防清掃」という考え方も重要です。

汚れがこびりついて落ちなくなる前の、まだ軽いうちに洗い流してしまうという考え方です。

具体的には、雨が少ない季節の終わりなど、ほこりが蓄積した頃合いに、ホースの散水で壁全体をすすぎ洗いするだけでも効果があります。

特に、軒下や窓枠下など、雨だれしやすい部分は、重点的に水をかけておくと良いでしょう。

こうした予防的なお手入れを習慣づけることで、結果的に外壁の美観維持に大きな差が出ます。

なお、高性能な防汚コーティングでも、年月とともに効果は薄れていきます。

そのため、10年程度経過したら、再塗装時に防汚コートを重ね塗りすることも検討しましょう(※多くの高機能塗料はm定期的な再塗布で性能維持することが推奨されています)。

市販の撥水剤やコーティング剤を自身で塗る方法もありますが、外壁全体に均一に施工するのは難しく、専門技術が求められるため、DIYは、おすすめできません。

結局のところ、汚れにくい外壁とは、「塗装時、施工時に良い素材・塗料を選び、その後も定期的に汚れを落とすなど、手をかけた外壁」と言えるでしょう。

過度なメンテナンスは不要ですが、何もしないでいると、徐々に汚れてきます。

適切なタイミングでの点検清掃を行い、いつまでも美しい外観を保ちましょう。

汚れにくい塗料・外壁材の最新技術動向

最後に、近年注目されている外壁の防汚技術について触れておきます。

塗料や外壁材の分野では日々新しい技術が開発されており、「汚れにくさ」をさらに追求した製品も登場しています。

特に話題に上ることが多い、光触媒技術とナノテクノロジー塗料について、そのメリットと注意点を簡単に整理します。

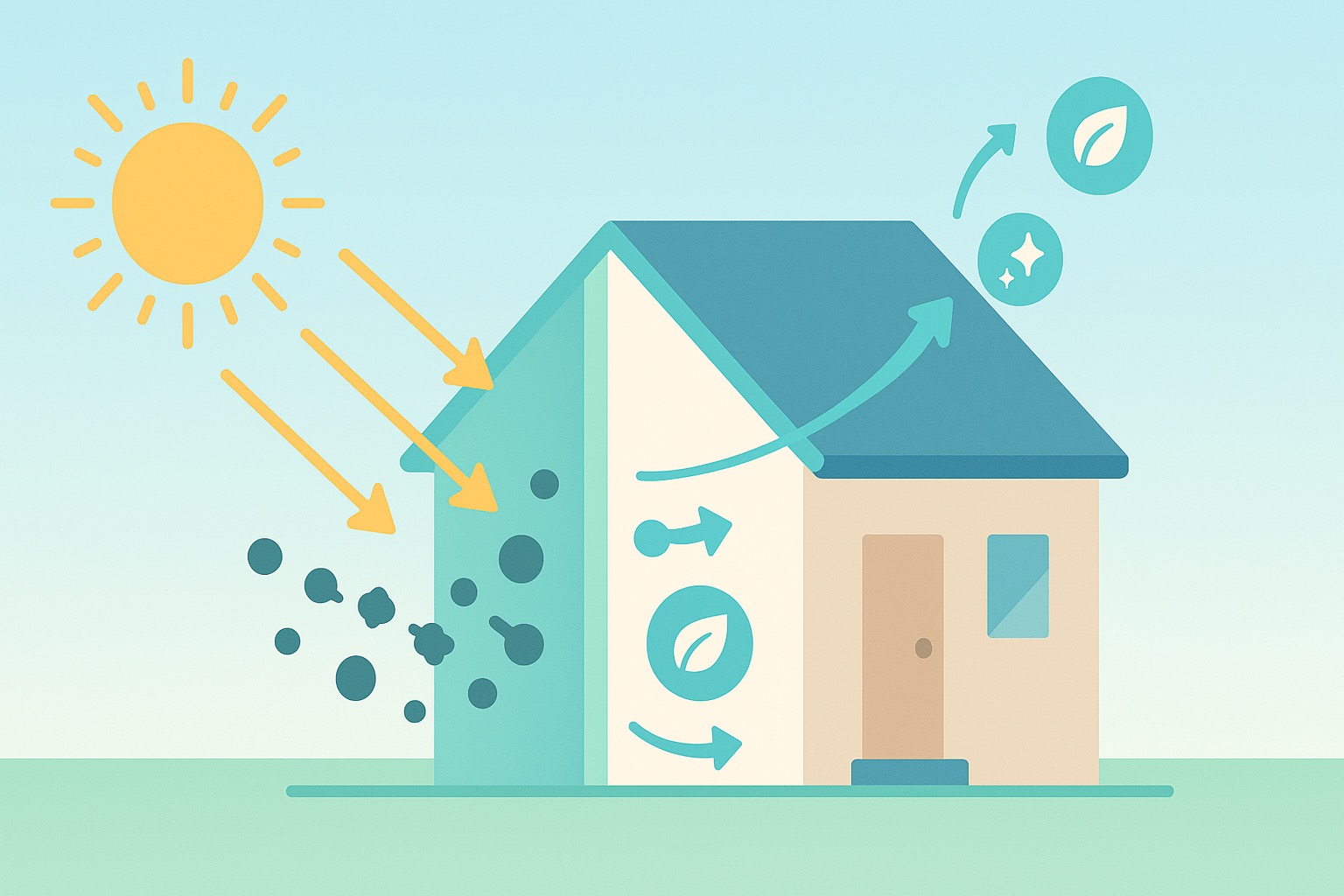

光触媒塗料・光触媒コーティング外壁

光触媒とは、光(主に紫外線)を受けると活性化して化学反応を促す物質です。

外壁用では、酸化チタン(二酸化チタン)が代表例で、塗料に混ぜたり、外壁材表面にコーティングしたりして利用されています。

光触媒の外壁が汚れにくい理由は、主に2つあり、

- 光触媒が有機物の汚れを酸化分解する(排気ガス中のNOxやカビの有機成分などを光で分解)。

- 光触媒により塗膜表面が超親水性になる(※光触媒に紫外線が当たると表面に水になじみやすい親水層が形成されます)。

が挙げられます。

これらの結果、外壁に付着した汚れが分解されて定着しづらくなり、さらに雨水が汚れの下に入り込み、雨が汚れを洗い流すセルフクリーニング効果を発揮します。

例えば、国の研究機関である産業技術総合研究所の報告によれば、アパタイト被覆酸化チタン塗料(光触媒塗料の一種)を外壁に塗布すると、外壁に付着する有機汚染物質が光触媒作用で分解され、ビル外壁の清掃周期を延ばせることが示されています。

また、光触媒工業会などの団体でも、光触媒技術は「紫外線を当てることにより、「分解力」と「親水性」の作用を発揮する」と紹介されています。

光触媒塗料は、そのように画期的な性能を持つ一方で、注意点や制約もあります。

第一に、光(紫外線)が当たらない面では効果が発揮されないことです。

北側の壁や、軒下の陰になる部分では、光触媒の分解機能が働かず、通常の塗料と変わらない汚れ方をする可能性があります。

第二に、施工価格が非常に高額である点です。

光触媒塗料は、材料費も高価で、施工にも高度な技術が必要なため、一般的なシリコン塗料などに比べて、費用が数割増しになります。

それだけ費用をかけても、残念ながら「全く汚れない」わけではないため、コストに見合うかを慎重に判断する必要があります。

さらに、製品によっては、屋根など、外壁以外の場所には塗れないものもあります。

現時点では、光触媒塗料は、まだ発売から年数が浅く、実績が蓄積されているとは言えません。

大手塗料メーカーも、外壁用として光触媒塗料に本格参入している例は少なく、信頼性の評価はこれからです。

しかし、今後、価格が下がり、多くの施工例が増えてくれば、光触媒技術は、外壁の防汚において有望な選択肢となるでしょう。

光触媒塗料を導入を検討する際は、メリットとデメリットを理解し、光触媒の効果が活きる環境(十分な日当たりがあるか等)かどうかも踏まえて、検討することをおすすめします。

詳しくは、光触媒塗料の外壁塗装費用と相場の記事もご覧ください。

ナノテク塗料(超低汚染型塗料)

ナノテク塗料とは、その名の通りナノ(10億分の1メートル)レベルの微粒子技術を活用した塗料です。

汚れにくさとの関連で言えば、塗膜の組成をナノ粒子で緻密に構成することで、塗膜表面の凹凸や隙間を極限まで小さくし、汚れが付着する余地を減らすことを目指しています。

ナノテク塗料のメリットは、技術的に非常に滑らかな塗膜が得られるため、チョーキングもしにくく、長期に渡って超低汚染性を発揮できる可能性があることです。

親水性を付与する製品もあり、雨でのセルフクリーニング効果も期待できます。

理論上は、かなり優秀な性能ですが、こちらも製品ラインナップがとても少ないのが現状です。

塗料メーカー各社が、ナノテクノロジーを謳った塗料を出し始めていますが、広く普及するにはもう少し時間がかかるでしょう。

また、新技術ゆえに、高額な費用や施工リスクも無視できません。

高価であることはもちろん、施工方法に高度な管理が必要な場合もあります。

エスケー化研というメーカーには「セラミファイントップ」というナノテク塗料がありますが、これは透明なトップコート塗料で、意匠性サイディングボードの柄を活かしつつ、防汚性能を持たせるものです。

このように特殊な用途向けが多く、透明ではない「一般の塗りつぶし用の塗料」として主流になるには、今後の展開次第です。

ナノテク塗料については、導入する場合は実績や評判を十分確認し、信頼できる業者と相談して決めることが重要です。

新しい物好きで飛びついたものの思ったほど効果が出なかった、とならないよう、冷静に判断しましょう。

まとめ:汚れにくい外壁で美観と寿命を伸ばそう

本ページでは、外壁を汚れにくくするためのポイントを総合的にご紹介してきました。

最後に重要な点をおさらいしましょう。

まず、外壁が汚れる主な原因には、雨だれ、コケ・カビ、排気ガス・埃、錆汚れ、塗膜劣化などがありました。

それぞれに適した対策があり、汚れが発生する前提で、早め早めに対処することが肝心です。

そして、汚れにくい外壁にするには「素材」「色」「塗料」選びが非常に重要です。

表面が平滑で、撥水性のあるサイディングやタイルは、汚れが付きにくく、外壁の色はグレーやベージュなど汚れと調和する色味を選べば、多少の汚れは目立ちません。

塗料は、低汚染機能を持つシリコン・フッ素・無機塗料などを検討し、可能なら「艶あり」で仕上げて、防汚効果を高めましょう。

革新的な光触媒塗料なども魅力的ですが、費用対効果や条件を見極めて採用することが大切です。

さらに、日頃のメンテナンスも忘れてはいけません。

どんな高性能外壁でもノーメンテナンスではいずれ汚れますので、

- ホースで水洗いする

- 手の届く汚れを拭き取る

などの簡単なお手入れを年に一度でも行うと良いでしょう。

汚れがひどくなる前にプロに洗浄を依頼すれば、外壁をある程度きれいにリフレッシュさせられます。

定期点検によって外壁の問題を早期発見・対処する姿勢が、結果的に外壁の寿命を伸ばし、美観を長持ちさせることにつながります。

「汚れにくい家」は、見た目に美しいだけでなく、耐久性の面でもメリットがあります。

今回ご紹介した知識を活かし、塗料選びや色決めの際にぜひ役立ててください。

そうすれば、ご自宅の外壁を長くきれいに保ち、周囲からも一目置かれる素敵な家を実現できるでしょう。