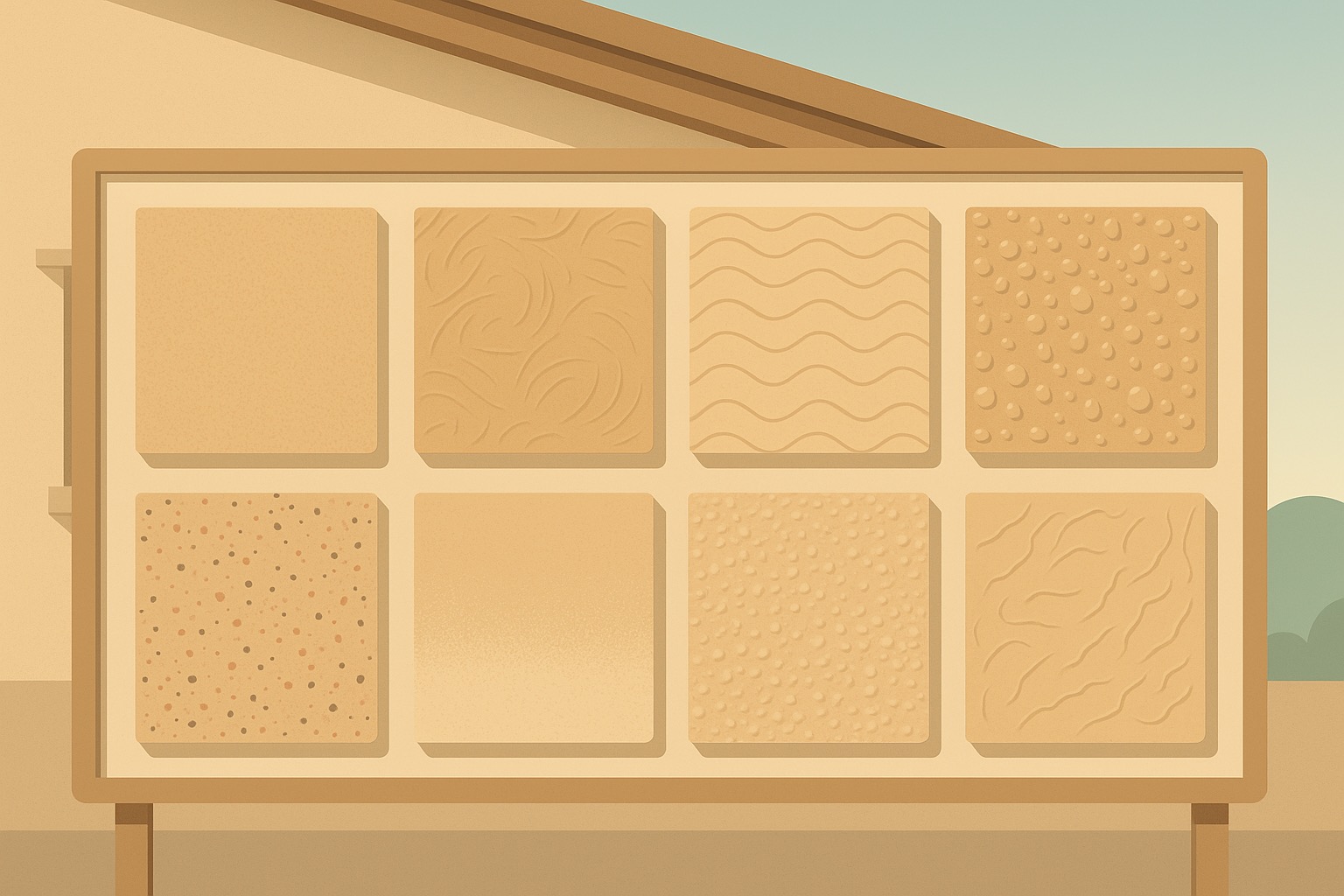

外壁塗装では、色選びだけでなく「仕上げ」の模様(パターン)によって建物の印象は大きく変わります。

単に塗料を平坦に塗るだけではどの家も似たような外観になってしまいますが、仕上げ方にこだわることでお住まいに個性やデザイン性を持たせることが可能です。

特に日本家屋で使われてきたモルタル壁は、塗装時に様々な模様をつけられることが特徴であり、ぜひお好みの仕上げパターン(外壁の最終的な表面仕上げの模様や質感のこと)を検討したいところです。

壁に凹凸模様をつけたり、多色の塗料を使って石材風に仕上げたりと、その種類は多岐にわたります。

近年主流の外壁材であるサイディングボード(工場生産された板状の壁材)にはあらかじめ模様が付けられていますが、一方でモルタル壁など「塗り壁」の場合は、職人の手作業によって自由に模様を表現することができます。

モルタル壁ならではの味わい深い意匠性は、サイディングにはない魅力と言えるでしょう。

こうした仕上げ模様を実現するには、通常の塗料に加えて専用の仕上げ材(主材)を使用する必要があります。

一般的な外壁塗装は下塗り・中塗り・上塗りの3工程で行いますが、特殊な模様仕上げを行う場合、下塗り後に主材を用いて模様を作り、さらに上塗りで保護・艶出しを行うなど合計4〜5工程になることもあります。

その分、使用する材料費や手間が増えるため費用は割高になりますが、独自のデザインを楽しみたい方には検討する価値があるでしょう。

本記事では、外壁塗装における代表的な仕上げパターンの種類を網羅し、モルタル外壁とサイディング外壁それぞれで可能な仕上げ方法について詳しく解説します。

一般の施主様向けに、専門用語もできるだけわかりやすく説明しますので、外壁の模様仕上げに興味のある方はぜひ参考にしてください。

なお、外壁に使用される素材(モルタル、サイディング、ALCパネルなど)によって適した塗装方法や仕上げが異なります。

外壁材の種類ごとの特徴については、詳しくは「モルタル、サイディングなどの壁の種類について」の記事も参照してください。

目次

モルタル外壁の仕上げパターンの種類

まずはモルタル外壁の仕上げパターンから見ていきましょう。

モルタル外壁とは、セメントに砂と水を混ぜたモルタルを下地に塗り付けて仕上げた壁のことです。

日本の戸建て住宅では1990年頃まで広く採用されており、左官職人が現場で壁にモルタルを塗り付けて造形する「塗り壁」です。

モルタル壁は職人の腕によって自由に模様をつけることができるため、外観デザインにこだわりたい方に適しています。

モルタル壁の仕上げ工法には、大きく分けて

- 吹き付け仕上げ

- ローラー仕上げ

- コテ仕上げ(左官仕上げ)

の3種類があります。

それぞれの工法によって作れる模様が異なり、使用する材料や道具も違います。

以下で主な仕上げパターンの種類と特徴を順に解説します。

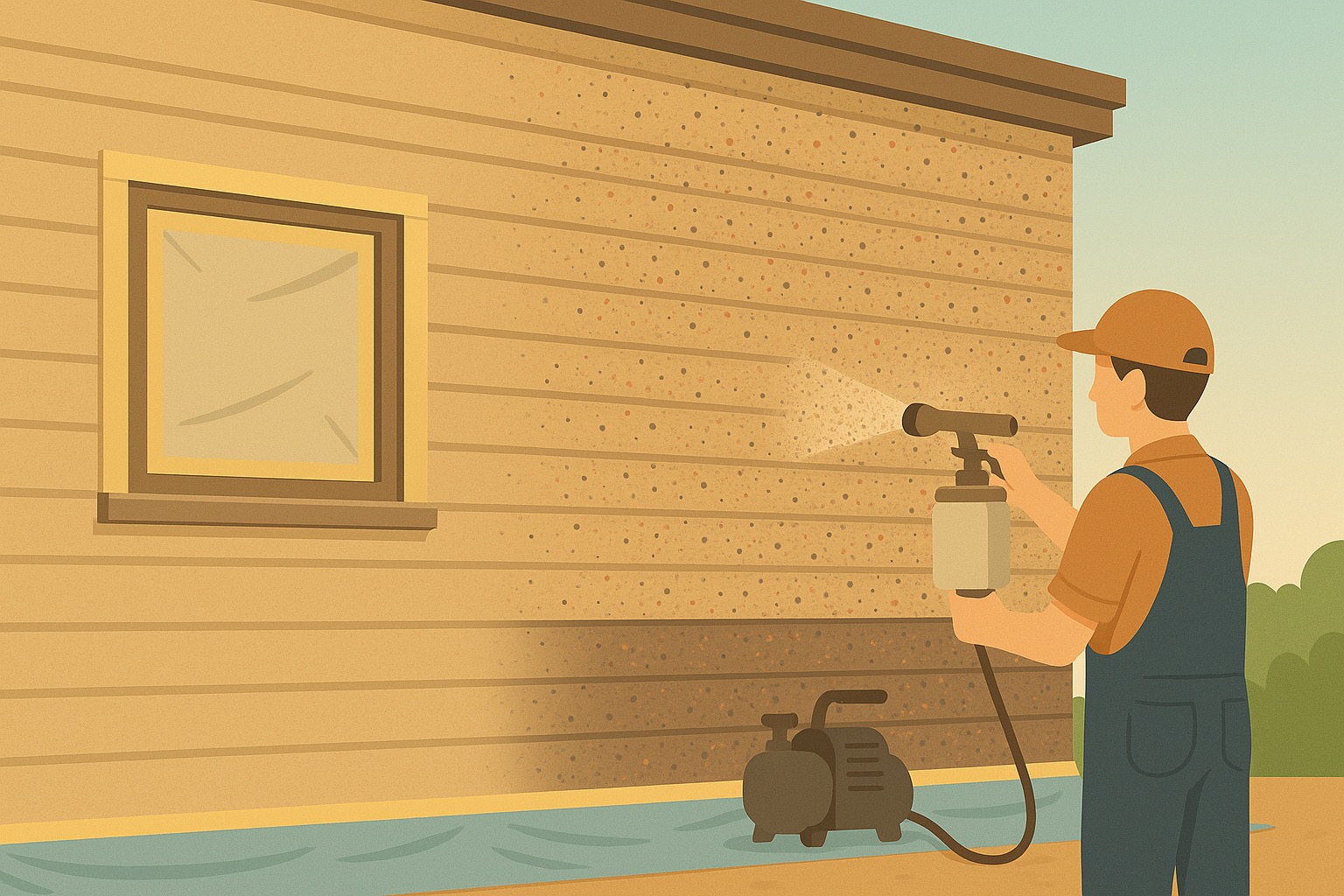

吹き付け仕上げ(外壁の吹付模様工法)

吹き付け仕上げとは、スプレーガン(塗料噴射器)を使って塗料を霧状に噴き付ける工法です。

塗料に骨材(細砂や小石など)を混ぜ、コンプレッサーで壁面に吹き付けることで独特の凸凹模様を形成します。

ガンの種類や設定により模様の出方が変わり、比較的短時間で広い面積を施工できるという利点があります。

ただし、

- 噴霧した塗料が周囲に飛散しやすく塗料ロスが出やすい

- 作業時に音や臭気が発生するため、近隣への配慮が必要

などのデメリットもあります。。

モルタル外壁の吹き付け仕上げには、以下のような種類があります。

リシン仕上げ(砂壁状の吹き付け模様)

リシン仕上げは、最も一般的な吹き付け仕上げであり、砂壁状のざらざらとした質感が特徴です。

アクリル系やシリコン系の塗料に細かな砂利(骨材)を混ぜ、リシンガンと呼ばれるスプレーで壁一面に吹き付けます。

凹凸のある落ち着いたつや消し模様になり、昔から新築時の外壁仕上げによく採用されてきました。

骨材の粒の大きさによって仕上がりの雰囲気が変わり、大きな石を混ぜれば荒いパターン、小さければきめ細かいパターンになります。

リシン仕上げのメリットは、

- コストが比較的安価

- 模様がシンプルで周囲に調和しやすい

などの点です。

一方、デメリットとして、塗膜が薄付きなため耐久性が低く、ヒビ割れ(クラック)が発生しやすい点が挙げられます。

一般にリシン仕上げの外壁の耐用年数は8年程度とされ、経年で細かなひびが入ってくることがあります。

こうした欠点を補うため、弾力性を持たせてひび割れしにくくした「弾性リシン」という改良タイプの仕上げ材もあります。

なお、リシン吹き付け後に表面の凸部を金属ブラシやヘラで削り落とす「リシン掻き落とし」という工法も存在します。

吹きっぱなしのリシンよりもザックリとした荒い質感になり、骨材の粒子が大きい場合はより力強いデザインになります。

掻き落とし加減によっても微妙な表情の違いを出すことができ、職人の技が光る仕上げ方です。

スタッコ仕上げ(厚吹き仕上げ)

スタッコ仕上げは、リシンよりも厚く吹き付けることで重厚感のある凹凸模様に仕上げる工法です。

簡単に言えば「厚吹きリシン」で、リシン塗装の5〜10ミリ程度厚塗りバージョンと考えると分かりやすいでしょう。

セメント系や合成樹脂エマルション系の専用主材を用い、壁に厚みをもたせるため耐久性も向上します。

スタッコ仕上げのパターンは凹凸が大きく立体的で、高級感のある風合いになります。

仕上げた直後の印象が長持ちしやすく、20年以上経っても劣化を感じにくいという意見もあります。

ただし、表面が粗い分、埃や汚れが溜まりやすく再塗装の下地処理が大変になるというデメリットがあります。

スタッコ仕上げにも、吹き付けたまま仕上げる「スタッコ吹き放し」と、吹き付け後にコテやローラーで突出部分を軽く押さえ平滑に整える「スタッコ凸部処理(押さえ仕上げ)」があります。

後者は凸凹が若干抑えられるため、少しおとなしい印象になりますが汚れが付きにくいという利点があります。

吹き付けタイル仕上げ(ボンタイル)

「吹き付けタイル仕上げ」は、砂粒よりも大きめの骨材を含む練り状の材料を吹き付けて模様を作る工法です。

ボンタイルとも呼ばれ、リシンやスタッコと同様に壁面へ専用ガンで噴霧して施工します。

デザイン上の特徴は、凹凸模様でありながら表面にツヤがあり、陶器のようになめらかな質感になる点です。

従来のリシン仕上げがつや消しでザラザラした質感なのに対し、ボンタイル仕上げは光沢があるため、高級感があります。

吹き付けタイルにも、ゴム質で弾力性を持たせてひび割れを起こしにくくした「弾性ボンタイル仕上げ」が存在します。

下地の動きに追従しやすくなるため、モルタルのひび割れリスクを軽減できるメリットがあります。

多彩模様仕上げ(石目調・多色仕上げ)

多彩模様仕上げは、2色以上の塗料やカラー粒(チップ)を混ぜて吹き付けることで、天然石のような風合いを表現する塗装工法です。

単色で塗装した場合に比べ、色の奥行きや深みが生まれ、高いデザイン性を持たせることができます。

吹き付けた塗膜中に異なる色調の粒が散りばめられることで、見る角度や光の当たり方によって表情が変わる外壁に仕上がります。

多彩模様仕上げは、既存の外壁を石造り風やタイル風にイメージチェンジしたい場合に適しています。

モルタル外壁だけでなくサイディング外壁にも施工可能で、下地の模様を活かしつつ新たな質感を加えることができます。

その一方、使用する材料の種類が多く職人の手間もかかるため、施工コストは通常の塗装より高めになります。

また仕上がりが職人の技術に左右されやすい点にも注意が必要です。

代表的な多彩模様仕上げ用の塗料には、スズカファイン社の「WBアートSi」や日本ペイント社の「ダイナミックトップ(多彩模様塗料)」などがあります。

メーカーごとに表現できるパターンが異なるため、施工業者とカタログを見ながら好みの仕上がりを相談すると良いでしょう。

ローラー仕上げ(外壁模様のローラー工法)

ローラー仕上げは、塗装用のローラーを使って模様をつける工法です。

ローラーで塗装すると、刷毛塗りに比べ作業効率が高く塗料の飛散も少ないため、現在の外壁塗装ではローラー塗りが主流になっています。

通常のローラー塗装では平滑に仕上げますが、特殊なローラーを用いて意図的に凹凸をつけることで模様仕上げにすることも可能です。

ローラーには表面の素材や毛の長さによってさまざまな種類があり、毛足が短いものは平滑面の塗装に適し、長いものは凹凸面にも塗料を行き渡らせやすいという特徴があります。

ローラー仕上げ用の専用ローラーにはスポンジ状の「マスチックローラー」などがあり、塗料をたっぷり含んで厚膜を作ることができます。

以下、代表的なローラー仕上げの種類を紹介します。

マスチックローラー仕上げ(厚塗り模様仕上げ)

マスチックローラー仕上げは、スポンジ状のローラーで塗料を厚く塗りつけて凹凸模様を形成する仕上げです。

「砂骨ローラー仕上げ」とも呼ばれ、マスチック(砂骨)ローラーという特殊なローラーを使用します。

スポンジ状の多孔質ローラーが塗料を大量に含み、壁面に押し当てることで塗膜に厚みを持たせつつ粗い凹凸を作ります。

モルタル壁でひび割れが多い場合に下塗りとしてマスチック仕上げを施すと、膜厚でクラックの進行を抑え雨水浸入を防ぐ効果も期待できます。

マスチック仕上げによって作られる模様の一例に「ゆず肌仕上げ」があります。

ゆずの皮のように細かな凹凸が一面に均一に現れる仕上げ方で、ローラーを丁寧に転がすことで規則的なさざ波模様が形成されます。

一方で、施工が雑になると意図しないムラ模様が出てしまうこともあるため、職人の熟練度が重要です。

コテ仕上げ(左官模様仕上げ)

コテ仕上げ(左官仕上げ)とは、熟練の左官職人がコテ(鏝)を使ってモルタルや意匠性塗材を塗り付け、自由自在な模様を描き出す仕上げ方法です。

コテや櫛(くし)、ブラシ、ローラー、吹き付けガンなど様々な道具を組み合わせてテクスチャを表現することも可能で、デザインの幅が非常に広いのが特徴です。

カタログに載っているパターンサンプルを参考に選ぶこともできますが、職人の技術力によって対応できる仕上げとできない仕上げがあります。

高度な意匠性と高い技術力を要するため、施工費用は他の工法よりも高価になる傾向があります。

コテ仕上げに用いられる代表的な材料に「ジョリパット」があります。

ジョリパットとはアイカ工業株式会社が販売する意匠性塗材の商品名で、近年人気が高まっている仕上げ材です。

次項でジョリパット仕上げについて詳しく説明します。

ジョリパット仕上げ(意匠性塗り壁材)

ジョリパット仕上げは、カラーや質感のバリエーションが豊富な高意匠仕上げです。

ジョリパット(Jolypate)とは、近年外壁の塗り替えにも用いられるようになってきた塗り壁材で、元々は1970年代に発売され約15年前から新築住宅で広く使われ始めた比較的新しい仕上げ材です。

国内ではアイカ工業の製品が有名で、モルタル下地に直接コテで塗り付けて模様を作ります。(参考:アイカ工業)

現場ごとに自由なデザインで仕上げられる点が魅力で、一般的なパネル系外壁材にはない独自の風合いと温かみがあります。

ジョリパット仕上げのメリットは、デザイン性と耐久性の高さです。

多数のカラーバリエーションや質感から好みのパターンを選べ、唯一無二の外観を演出できます。

耐用年数も長く、一般的な塗装仕上げが10〜15年程度なのに対し、ジョリパット仕上げは15〜20年とされます。

一方デメリットとして、左官職人の手作業ゆえに施工コストが高くなること、表面に細かな凹凸ができるため汚れが付きやすいことが挙げられます。

ジョリパット外壁の塗り替えに関する詳しい情報は、「外壁塗装のジョリパットに関する基礎知識」も参照してください。

ジョリパット以外にも、伝統的な「漆喰(しっくい)塗り壁仕上げ」や、珪藻土(けいそうど)を使った塗り壁、欧風の「プラスター仕上げ」など、左官材を用いた様々な塗り壁仕上げがあります。

仕上げのバリエーションは非常に多いため、気になる模様があれば事前に施工業者に相談し、対応可能か確認しましょう。

その他の左官仕上げパターン

前項で述べた通り、左官仕上げにはジョリパット以外にも数多くのパターンがあります。

例えば、コテで横筋模様を描く「トラバーチン仕上げ」、櫛(くし)で引っかいて連続模様をつける「櫛引き仕上げ」、スタンプ型を押し当ててタイル状模様を転写する「スタンプ仕上げ」など、多彩なバリエーションが存在します。

塗料メーカー各社も意匠性仕上げ材のシリーズを展開しており、エスケー化研の「ベルアートシリーズ」などは豊富な模様を実現可能です。

これらの仕上げはモルタルならではの凝ったデザインを追求できる反面、高度な技術が必要となるため、施工できる業者が限られる場合もあります。

興味がある仕上げ模様があれば、事前に施工会社に相談してみるとよいでしょう。

サイディング外壁の仕上げ方法と塗装パターン

次に、現在主流となっているサイディング外壁の仕上げ方法について解説します。

サイディングボードは工場で製造されたボード状の外壁材で、レンガ調や石積み調、木目調など様々な模様が表面に刻まれています。

新築時にサイディングを使用する場合、現場ではボードを張り付けるだけで模様が完成する「乾式工法」といわれる工法で仕上げられます。

サイディング外壁を塗り替える際、一般的には単色の塗料で塗りつぶす塗装工法が行われます。

しかし塗りつぶす塗装工法の場合、塗料でせっかくのサイディング表面の凹凸模様や色分けが覆われて単調な印象になってしまうという難点があります。

そこで、サイディングのデザインを活かしたまま美観を維持・向上させるために、以下のような仕上げ方法が用いられます。

クリア塗装仕上げ(透明塗料による保護)

クリア塗装仕上げは、無色透明の塗料(クリヤー塗料)を外壁に塗る方法です。

現在のサイディング外壁の色柄を気に入っており、「模様をそのまま残したい」という場合に適しています。

透明な塗膜で覆うことで外壁を保護しつつ、既存の意匠(デザイン)をそのまま生かすことができます。

施工後は外壁に光沢が出て、新築時のような美しさが蘇ります。

ただし、クリア塗装ができるのは、既存外壁の状態が良好な場合に限られます。

経年劣化で色あせが進んでいたり、チョーキング(塗膜の粉吹き)やクラックが生じていたりする外壁には透明塗料は密着しにくいため不向きです。

築10年以上経過し劣化が見られるサイディングには、クリア塗装ではなく通常の塗り替えが選択されます。

また、外壁に光触媒コーティングや撥水処理がされている場合も、クリア塗料が弾かれてしまうため施工できません。

クリア塗装に使用される塗料には、紫外線から色柄を守るUVカット機能を持つものがあります。

代表例として、日本ペイントの「UVプロテクトクリヤー」や菊水化学工業の「ロイヤルセラクリアー」などがあり、透明ながら外壁の耐久性を高める効果が期待できます。

多色塗り仕上げ(ダブルトーン塗装)

多色塗り仕上げ(ダブルトーン仕上げ)とは、凹凸のあるサイディング外壁に 2 色以上の塗料を重ね塗りして、陰影のある模様を表現する方法です。

まずベースカラーとなる色を外壁全体に塗装した後、乾燥してから凸部のみ別の色で上塗りします。

凹部と凸部で色を塗り分けることで、単色塗りでは平坦に見えていた外壁に立体感と奥行きを与えることができます。

この手法は「2色仕上げ」とも呼ばれ、単調な外壁をおしゃれに変える人気の工法です。

使用する色の組み合わせによって仕上がりの印象は大きく変わります。

ベースと差し色を同系統の落ち着いた色調でまとめれば穏やかな陰影が生まれますし、あえて対照的な色を選べば個性的な外観になります。

既存のサイディングデザインを生かしつつガラリとイメージチェンジしたい場合におすすめの方法です。

多色塗り仕上げは、通常の単色塗装に比べて材料と手間が余分にかかるため費用は割高になります。

また、2回以上の重ね塗り作業が必要なため施工期間も長くなります。

それでも「せっかく塗り替えるならおしゃれにしたい」という方にはおすすめの仕上げです。

多色仕上げ用の塗料には、日本ペイントの「ドレスアップコート」やスズカファインの「WBアートSi」などがあります。

特殊な塗料を使わずに職人の手作業で 2 色に塗り分けることも可能ですが、専用塗料を用いることでより美しい仕上がりと作業効率の向上が期待できます。

多彩模様塗装(サイディングの石目調仕上げ)

サイディング外壁にも、前述の多彩模様吹き付け塗装を施すことが可能です。

単色塗りではのっぺりしてしまう外壁でも、多彩模様にすることで疑似石材調の高級感ある仕上がりになります。

特に無地調のサイディングや、元のデザインを変えたい場合に有効な工法です。

下地のサイディングの形状はそのまま活かされますが、表面に散りばめられた色粒によって全く異なる表情の壁面に生まれ変わります。

モルタル外壁の場合と同様に、サイディングへの多彩模様仕上げも高い技術と手間を要します。

材料費・施工費が割高になる点に加え、仕上がり品質が職人の腕に大きく左右されます。

施工例の豊富な業者を選ぶとともに、施工前にカタログやサンプル板でイメージを確認しておくことをおすすめします。

外壁塗装の仕上げパターン選びのポイント

最後に、外壁塗装の仕上げ模様を選ぶ際に押さえておきたいポイントを解説します。

■デザインとコストのバランス: 凝った仕上げほど材料費・施工費が高くなります。

予算と相談しつつ、「多少費用がかかっても独自のデザインにしたい」のか「できるだけ安価に標準的な塗装で済ませたい」のか、優先順位を明確にしましょう。

模様を付ける場合、標準塗装に比べて費用はおおむね1.2〜1.5倍程度になると考えられます(模様の種類や施工法により変動)。

■仕上がりイメージの確認: 模様仕上げの場合、完成後のイメージがつきにくいことがあります。

事前に施工業者からカタログやサンプルを取り寄せ、実際の模様の大きさ・質感・色味を確認しておきましょう。

特にジョリパットなどパターンが多岐にわたる材料では、業者と十分打ち合わせを行うことが大切です。

■施工業者の技術力: 意匠性の高い仕上げは職人の腕によって仕上がり品質に差が出ます。

施工実績が豊富で、希望する仕上げに対応できる業者を選びましょう。

高度な左官模様の場合、熟練の職人自体が少なくなってきているため、対応可能な業者探しに時間を要することもあります。

■機能性との両立: 外壁の仕上げ模様に気を取られがちですが、外壁塗装本来の目的は建物の保護にあります。

耐久性・防汚性などの機能も考慮し、使用する塗料のグレードを選ぶことも重要です。

どんな塗料を選べば良いかについては、「外壁塗装で使われる塗料の種類と選び方」も参考にしてください。

外壁塗装仕上げの種類まとめ

モルタル外壁は、吹き付け・ローラー・コテの各工法で多彩な模様仕上げが可能です。

既存の意匠を活かした再塗装もでき、イメージを変えたい場合はジョリパットや多彩模様などの意匠材で表情を大きく変えることができます。

サイディング外壁は、単色で塗り替える場合、元の凹凸や色柄が埋もれやすい点に注意が必要です。

意匠を保ちたいときはクリア塗装を、陰影や立体感を強めたいときは多色塗りや多彩模様塗装を検討すると良いでしょう。

意匠性の高い仕上げは標準塗装に比べて材料費・手間が増えやすく、総費用は上がる傾向にあります。

ただし、周囲と差別化したデザインや塗り替えの満足度を重視する場合には、投資効果が高い選択肢です。

関連知識の整理には、こちらの記事も参照してください。

仕上げごとに適合する下地処理や塗料グレードが異なるため、事前の打ち合わせで仕様と期待する見た目を外壁塗装業者と十分に共有してください。

施工実績が豊富で、希望するパターンに対応できる業者を選定し、見本板や過去事例で最終イメージを確認することが仕上がりの満足度を高めることができるでしょう。