暖かい空気が冷えると、その空気が接している物体の表面に水滴が付着する「結露」が生じます。

普段は目に見えない建物の内部で結露が発生すると、気づかないうちに構造材の腐食が進んでしまうことがあります。

「何気なく外壁塗装工事を依頼したら、内部結露が発覚して思わぬ工事費用が必要になった」という事態を招かないように、内部結露の原因や危険性について知っておきましょう。

暖かい空気が冷えると、その空気が接している物体の表面に水滴が付着する「結露」が生じます。

普段は目に見えない建物の内部で結露が発生すると、気づかないうちに構造材の腐食が進んでしまうことがあります。

「何気なく外壁塗装工事を依頼したら、内部結露が発覚して思わぬ工事費用が必要になった」という事態を招かないように、内部結露の原因や危険性について知っておきましょう。

外壁の外装材にはパネルを組み合わせて作るタイプもあれば、塗料を吹き付けて作るタイプもあり、それぞれ劣化の傾向やメンテナンス方法が異なります。

もしご自宅の外壁がリシン仕上げになっている場合は、リシン仕上げ外壁の弱点や劣化の特徴を知ってそれらを補う施工方法を考えてくれる優良業者と出会うことが大切です。

この記事ではリシン仕上げ外壁の特徴やメンテナンス時の注意点、リシン壁の基本的な塗装の流れなどをご紹介します。

古い塗膜を剥がすことは外壁塗装の基本的な工程ですが、この時「剥離剤」が使われることがあります。

しかし、戸建て住宅の塗膜剥離作業は高圧洗浄機や手作業のみで済みますので、剥離剤などの薬剤が使われることはあまりありません。

この記事では、外壁塗装工事で剥離剤が使われるケースや、剥離剤を使用するときの注意点などについて解説します。

戸建て住宅の外壁塗装メンテナンスは、住まいを長持ちさせる上で避けて通れない重要な作業です。

新築時に、「この外壁はメンテナンスフリー」と説明を受けた方もいるかもしれませんが、実際には、どんな外壁材・塗料でも経年劣化するため、定期的な手入れが必要です。

「うちはまだ大丈夫」と劣化したまま放置すると、外壁から雨水が染み込んで構造躯体を傷めたり、補修費用がかえって高額になったりするリスクがあります。

本記事では、外壁塗装のメンテナンスについて、いつ(時期の目安)、何を(具体的な方法や工法)、いくら(費用相場)、そして気をつけるべきポイントまで専門家の視点で詳しく解説します。

初めて外壁のメンテナンスを検討している方でも分かりやすいよう、専門用語は丁寧に説明し、曖昧な表現は避けました。

ぜひ最後までお読みいただき、大切なマイホームの外壁を適切にケアするための参考にしてください。

まず、なぜ外壁に定期的なメンテナンス(塗装の塗り直しなど)が必要なのか、その重要性を確認しましょう。

外壁は、常に直射日光(紫外線)や雨風に晒されており、年月とともに、塗膜(塗装の膜)や外壁材自体が劣化していきます。

塗装には、建物を水分や紫外線から守る防御膜の役割がありますが、その塗膜の耐久性には限りがあり、約10年前後で性能が低下します。

塗膜が劣化したまま放置すると、防水性が失われた外壁から雨水が染み込み、下地の木材が腐食したり、鉄部が錆びたりして、建物構造に深刻なダメージを与えかねません。

外壁の劣化を放置した結果、雨漏りが発生したり、柱や梁が腐って白アリ被害を招いたりするケースもあります。

最悪の場合、外壁材が浮いて剥落し、周囲に落下する危険すら生じます。

また、見た目の問題としても、外壁がボロボロのままだと、建物の美観が損なわれ、資産価値や周囲からの印象も悪化してしまうでしょう。

このように、外壁塗装のメンテナンスは、「家を守るために絶対に欠かせない工事」です。

定期的に、適切な時期で、外壁を塗り替えることで、外壁材そのものの寿命を延ばし、ひいては家そのものの寿命を延ばすことにつながります。

特に、長く住み続けたいマイホームであれば、内装リフォーム以上に外壁など、構造部分のメンテナンスに優先的に予算を確保すべきと言えるでしょう。

実際、「外壁塗装は建ててから何年も経つけど一度もやっていない…」という方は危険信号ですので、本記事を読み進めつつ計画を立ててみてください。

なお、「メンテナンスフリー」「〇〇年間塗り替え不要」といった謳い文句の建材や塗料がありますが、完全に手入れ不要な外壁は存在しません。

この点については後ほど詳しく説明しますが、キャッチコピーに惑わされず、どんな素材でも劣化するという前提で定期的な点検・塗り替えを検討することが大切です。

「外壁塗装は築10年が目安」とよく言われますが、これはあくまで一般的な目安です。

実際の適切なメンテナンス時期は、使用している塗料の種類や外壁材、建物の環境条件によって前後します。

以下に、時期を判断する主なポイントを整理します。

戸建て住宅の場合、新築から約10年経過したら外壁塗装を検討するのが一般的です。

なぜ10年かというと、新築時に使われる塗料のグレードが中程度(耐用年数7~15年程度)のものが多く、経年10年前後で防水性能や美観が損なわれ始めるケースが多いためです。

実際、ハウスメーカーやリフォーム会社でも「築10年で一度塗り替えを」と案内することが多いです。

ただし、塗料にはさまざまな種類があり、それぞれ耐久性が異なります。

例えば、耐久性の低いアクリル塗料は5~8年程度、ウレタン塗料なら7~10年程度、主流のシリコン塗料で10~15年程度、ラジカル制御型塗料で13~16年程度、高耐久のフッ素塗料になると15~20年程度持つとされています。

新築時にどの塗料が使われたかでメンテナンス時期は変わるため、可能であれば、当時の仕様を確認しておきましょう。

「10年未満でも塗り替えが必要なケース」「15年以上もつケース」が存在するのはこのためです。

また、外壁材自体の種類によっても、メンテナンスサイクルは異なります。

日本の戸建てで多い窯業系サイディングは塗装仕上げが前提のため、やはり10年前後で塗り替えが必要ですし、モルタル壁も同様です。

一方、タイル貼りの外壁やレンガ積みの外壁は塗装の必要は基本ありませんが、後述するように目地部分の補修など、別のメンテナンスが定期的に必要になります。

想定耐用年数より早く塗装が劣化してしまうこともあります。

例えば、建物が直射日光や風雨を遮るものがない開けた立地にある場合、紫外線や雨の影響をモロに受けて塗膜劣化が早まります。

また、川や池の近くの家では、日陰部分にコケや藻が発生しやすく、これらが外壁を傷めますし、海沿いの地域では、塩分を含んだ風雨で金属部が錆びやすいです。

加えて、施工不良や手抜き工事があった場合も、本来の耐久年数より早く劣化症状が出ることがあります。

このように、塗料の種類×環境要因×施工品質によって、外壁塗装がどのくらいもつかは左右されます。

目安としては「10年」ですが、例えば、日当たりの強い南面だけ8年ほどで色あせが目立つこともありますし、逆に北側は、12年経っても綺麗に見えることもあります。

肝心なのは、年数だけでなく定期的な点検です。

築年数に関わらず、毎年~数年おきに外壁の状態を自分で確認したり、専門業者に無料点検を依頼したりして劣化の兆候をチェックする習慣をつけましょう。

そうすることで最適な塗り替えタイミングを逃さずに済みます。

なお、戸建てだけでなくマンションなど、集合住宅の場合も、外壁・屋根の再塗装は、おおむね12~15年周期が推奨されています(国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」でも、外壁再塗装は概ねそのくらいの間隔とされています)。

戸建てでもマンションでも、建物を健全に保つには10年ちょっとでのメンテが必要という点は共通です。

以上より、「うちは築○年だからまだ大丈夫」と、年数だけで判断するのは危険です。

概ね、10年を経過したら、一度、専門家に診てもらうこと、また、たとえ10年未満でも、後述のような劣化のサインが見られたら、早めに対処することを心がけてください。

実際、こちらの記事で詳しく述べているように、適切な時期に塗装することで結果的にトータルコストを抑えられるメリットもあります。

次に、外壁の劣化症状からメンテナンス時期を判断するポイントを解説します。

以下のようなサインが一つでも見られたら、年数に関係なく外壁の手入れ(塗り替えや補修)を検討すべきです。

新築当初と比べて、外壁の色が薄くなったり、部分的に変色して見える場合は、塗膜の劣化が進んでいるサインです。

特に日当たりの強い南面や西面で顕著です。

色あせ自体は、美観の問題ですが、塗料中の顔料や樹脂が紫外線で分解されている状態なので、このまま放置すると防水性能も低下していきます。

チョーキング現象とは、外壁を手で触ると白い粉状のものが手に付く症状です(チョークの粉に似ていることからこう呼ばれます)。

塗料の中の樹脂や顔料が劣化して表面に粉化したもので、塗膜の防水機能が失われつつある証拠です。

外壁を触ってみて、白い粉が確認できたら、塗り替え時期が来ている明確なサインと捉えましょう。

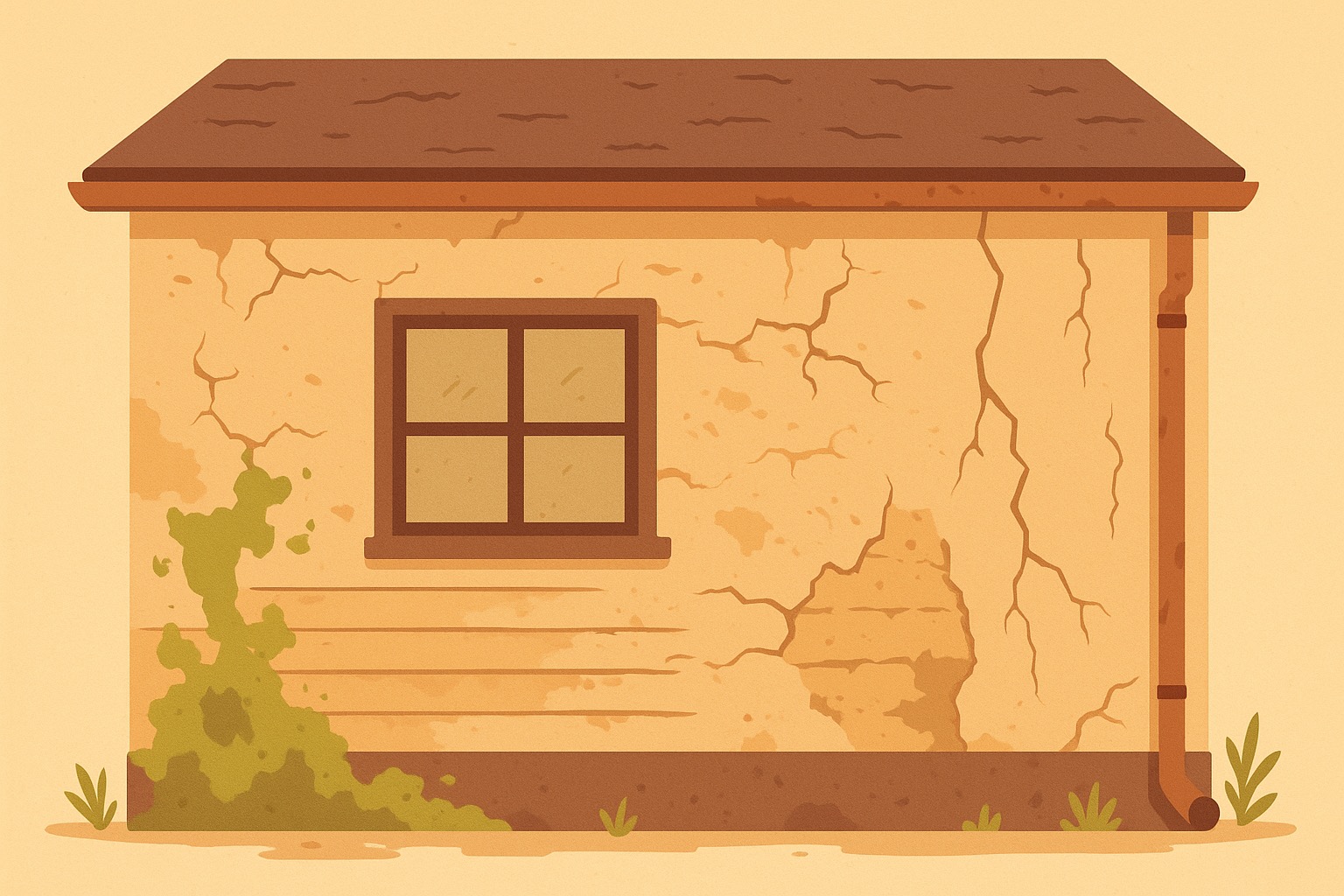

外壁の表面にひび割れ(クラック)が発生している場合も要注意です。

ひび割れには、幅0.3mm未満程度の細いもの(ヘアークラック)から、明確に筋が入った幅広のものまで様々あります。

特に、モルタル壁の場合、経年で乾燥収縮して細かなひびが入りやすいですが、小さいものでも放置するとそこから雨水が染み込んで内部を劣化させます。

幅が大きな構造クラック(0.3mm超え)になると、単なる塗装では覆いきれず、塗装前に弾性の充填材でしっかり補修する必要があります。

外壁にひびを見つけたら、その長さや幅に関わらず、早めの補修・塗装を検討してください。

サイディングボードの継ぎ目や、窓枠まわりに充填されているゴム状の充填材をシーリング(コーキング)と言います。

このシーリング部分が固く痩せてひび割れたり、隙間が生じて剥離している場合、防水効果がなくなってしまっている状態です。

シーリング劣化を放置すると、そこから雨水が壁内部に侵入し下地を痛める原因になります。

シーリングのひび割れや剥がれを発見したら、打ち替え(古いシーリングを撤去して新しく充填し直すこと)を含む、メンテナンス工事を検討しましょう。

塗装面に気泡のような膨れが生じていたり、塗膜が部分的に剥がれ落ちて下地が露出している場合は、塗装の劣化が重度です。

塗膜が剥離してしまっている箇所は、既に防水機能がゼロのため、早急に再塗装が必要です。

膨れや剥がれは塗装時の下地処理不足や不適切な施工が原因の場合もありますが、一度発生すると自力で止めることは難しく、どんどん広がる恐れがあります。

見つけたら放置せず、専門業者に相談してください。

外壁表面に黒いカビや緑色のコケ・藻が生えている場合もメンテナンスのサインです。

特に日当たりの悪い北面や、湿気の多い場所の外壁で発生しがちです。

これらは見た目が悪いだけでなく、表面に根を張って塗膜を傷めることがあります。

カビ・藻が繁殖しているということは、塗膜の防水性が低下し、壁が常に湿っている状態とも言えます。

高圧洗浄やバイオ洗浄で綺麗に落とすことはできますが、塗膜劣化が原因で発生している場合は、結局また再発します。

根本対策として、やはり塗装し直して、防カビ性の高い塗料で仕上げるのが有効です。

塗装の劣化を超えて、外壁材そのものに不具合が出ているケースもあります。

例えば、サイディングボードの反りや割れ、留め具の緩みによる外壁材の浮き、タイル外壁ならタイルの剥落などです。

こうした症状は、建物に加わる力や経年劣化で、素材自体が傷んだ状態で、塗装だけでは対処できないことが多いです。

サイディングの割れなら部分的な張り替え、タイルの剥落なら落ちた箇所への貼り直しや周辺の点検、モルタル壁の大きな欠損なら左官補修など、ケースに応じた補修工事が必要になります。

これらは明らかに見て分かる不具合なので、発見次第、すみやかに専門業者に連絡して対処してもらいましょう。

以上、主な劣化症状を挙げました。

こうしたサインを見逃さないことが、適切なメンテナンスの第一歩です。

普段から家の周囲を一巡し、壁を手で触ったり、目視でヒビがないか確認したりする習慣をつけてください。

もし、一つでも気になる症状があれば、早めに信頼できる業者に劣化診断を依頼することをお勧めします。

なお、劣化症状の具体的な写真や対処法については当サイトのこちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。

外壁のメンテナンスには、状態に応じて様々な工法・方法があります。

ここでは、主な4つの方法について、その内容や特徴を説明します。

それぞれ外壁の劣化具合や予算によって最適な選択肢が異なります。

最も一般的なメンテナンス方法が、現在の外壁に新たな塗料を塗り重ねる「塗り替え(再塗装)」です。

劣化した塗膜を一新し、防水性や美観を回復させることができます。

具体的な作業手順は、まず足場を組み、高圧洗浄で外壁の汚れや旧塗膜のチョーキングなどを洗い落とし、ひび割れや欠損があれば下地補修を行います。

その後、壁全体に、下塗り(プライマー)を塗って下地を整え、乾燥後に、中塗り・上塗りと合計2回(場合によっては中塗りと上塗りを分けずに2回塗りと表現)仕上げ用の塗料を塗ります。

計3回塗りが塗装工事の基本で、これにより適切な塗膜厚と耐久性が確保されます。

塗り替え工事は、戸建て30坪程度の住宅で、工期がおよそ7~10日間、費用相場は80~150万円前後です(使用塗料や下地状態により増減)。

メリットは、4つの方法の中で最も費用が安く、カラーや仕上げを変えることで、家の印象を刷新できる点です。

デメリットとしては、外壁材自体に重大な劣化がある場合(腐食・割れなど)は、塗装では対処できないこと、そして塗料のグレードによっては、また10年程度で再度塗り替えが必要になることが挙げられます。

基本的に「外壁の表面(塗膜)が劣化しているが、下地や外壁材自体は健全」というケースでは、塗り替えが第一の選択肢となります。

逆に次述するような外壁材の損傷や機能上の問題がある場合は、塗り替え以外の方法も検討が必要です。

外壁全体ではなく、一部の劣化箇所だけを補修するケースもあります。

例えば、

などです。

部分補修のメリットは、

などです。

しかし、デメリットとして、あくまで局所的な対応であり、根本的な解決にはならないケースが多いことが挙げられます。

例えば、シーリングだけ新しくしても、外壁塗装自体が古く、防水性を失っていれば、結局、別の箇所から水が染みてしまうかもしれません。

また、部分補修した箇所だけ新しくなるため、色や質感の不一致が生じ、見た目に違和感が出ることもあります。

そのため、部分補修は基本的に「本格的な塗装工事までの応急処置」と考え、根本的には早期に外壁全体の塗り替えやリフォームを計画することが望ましいです。

ただし、築5~6年程度でシーリングだけ先に傷んできた場合などは、塗装を待たずシーリング打ち替えだけ実施することも選択肢です。

シーリングは、外壁材の継ぎ目すべてを更新しても数十万円程度で済むことが多く、部分的に手を入れることで、あと数年塗装を先延ばしにできる場合もあります。

状況に応じて、補修のみか全面塗装か、専門家と相談するとよいでしょう。

カバー工法とは、現在の外壁の上に新しい外壁材を重ね張りするリフォーム方法です。

「重ね張り」「外壁カバー」とも呼ばれます。

古い外壁を撤去せずそのまま活かすため、工期が短縮でき、撤去処分費もかからないメリットがあります。

主に劣化したサイディングや板金外壁に対して、新しいサイディングボード(金属系サイディングなど軽量のものが望ましい)を上から張り付ける形で施工します。

カバー工法のメリットは、撤去を伴う張り替えより費用が抑えられ、外壁が二重になることで断熱性・遮音性が向上する点です。

また、既存の外壁を剥がさないため、工事中の騒音や粉塵が少なく済む利点もあります。

費用相場は戸建て30坪で150~200万円程度、工期はだいたい10~14日間です。

デメリットとしては、外壁が二重になる分、建物の重量が増すため、耐震性能に影響する可能性があること、そして施工できる条件が限られることが挙げられます。

下地の構造躯体が腐食していたり、外壁の劣化が激しく下地ごとやり替えた方が良い場合は、カバー工法は適しません。

また、モルタル外壁などには基本的に採用できず、主にサイディングなど板状の外壁向けです。

カバー工法は、「外壁材自体もそろそろ寿命だが、全面撤去は大掛かりになるし費用も抑えたい」というケースに向いています。

下地の状況によってはカバー工法が選べない場合もありますので、信頼できる業者に現地調査の上で判断してもらいましょう。

最後に、既存の外壁材を全て撤去して、新しい外壁に張り替える方法です。

例えば、

などが該当します。

張り替え工法は大掛かりな工事になるため、費用も工期も最大の規模になります。

戸建て30坪の住宅で費用相場は180~250万円ほど、工期も2~3週間程度と長めです。

メリットは、外壁下地の防水シートや構造体まで点検・補修できるため、建物をリフレッシュできる点です。

新築同様の外観にできることはもちろん、断熱材の追加施工なども同時に行えます。

デメリットは、やはり費用負担が大きいことと、解体を伴うので騒音・振動や廃材ゴミが発生する点でしょう。

張り替えが選択されるのは、

などです。

また、張り替えなら「外壁のデザインをガラリと変えたい」「サイディングからタイル貼りにしたい」などの要望にも、対応できます。

費用は高いですが、長期的に見ると一度外壁材ごと刷新することで、以後のメンテナンスサイクルをリセットできるメリットもあります。

このように、外壁メンテナンスの方法は塗装・部分補修・カバー工法・張り替えとさまざまです。

多くの場合は、まず塗装で対応し、それでは不十分な場合にカバー工法や張り替えを検討する流れになります。

判断に迷うときは、複数のリフォーム業者に相談して、提案内容や見積もりを比較してみると良いでしょう。

続いて、外壁塗装メンテナンスの費用について解説します。

どの方法を選ぶかで費用の幅は大きく変わりますが、一般的な相場観を把握しておきましょう。

また、後半では、費用負担を減らすための工夫も紹介します。

上記はあくまで目安で、建物の大きさ(外壁面積)や劣化状況、選ぶ素材によって変わります。

また、別途足場代(相場で15~30万円程度)、高圧洗浄費、下地補修費、養生費、廃材処分費など諸経費が見積もりに含まれます。

通常、外壁塗装の見積もりではそれら諸経費も含めた総額が提示されます。

例えば、「塗装80万円~150万円」と幅があるのは、使用する塗料のグレード(耐久年数が長いほど高価)や、建物の形状(凹凸が多いと手間増)、下地補修の量によって差が出るためです。

「うちは2階建てで30坪だから絶対100万円」と一概には言えず、複数の業者から見積もりを取り比較することが大切です。

なお、塗装と同時に屋根塗装も行う場合は、足場を共用できるため別々にやるより割安になります(一般に外壁+屋根同時塗装で100~170万円程度が相場)。

外壁と屋根のメンテナンス時期を合わせて、一括で工事する方がトータルコストは下げられるでしょう。

外壁メンテナンス費用は決して安くありませんが、いくつか賢く抑えるポイントがあります。

以上のポイントを押さえて計画すれば、外壁メンテナンス費用をある程度コントロールすることができます。

ただし、あまりに安さだけを追求すると前述のようなリスクがありますので、「適正な工事を適正価格でしてもらう」ことを第一に考えてください。

助成金などは多少手間でも活用すればお得ですし、相見積もりもマナーを守って賢く利用しましょう。

ここまでメンテナンス方法や費用を見てきましたが、「お金がかかるから」といって外壁の手入れを先延ばしにするとどんなリスクがあるのか改めて整理してみましょう。

塗膜が劣化し、防水性が失われた外壁を放置すると、いずれ壁内部に雨水が侵入して雨漏りを引き起こします。

雨漏りは、室内を汚損するだけでなく、建物の柱や梁といった構造部分を濡らしてしまい、木材の腐食やカビ発生、さらにはシロアリ被害の原因ともなります。

壁内断熱材が濡れて断熱性能が落ちるなど、建物の寿命を一気に縮めかねません。

外壁の色あせや汚れ、ひび割れだらけの状態は、見た目に明らかで、建物全体が古びて印象が悪くなります。

近隣からの評判や、景観上の問題もありますし、将来的に売却を考えた際にも、資産価値が大きく下がるでしょう。

定期的に塗り替えをしている住宅は、綺麗で良好に維持されている印象を与え、評価も高くなります。

メンテナンスを先送りにするほど、後で必要になる修繕費用は高額になります。

塗装だけで済んだはずが、劣化を放置した結果、サイディングボード自体を張り替えなければならなくなったり、下地補修に大工事が必要になったりします。

早め早めに対処しておけば少額で済んだものが、劣化が深刻化したことで、何倍もの費用になる例は珍しくありません。

劣化が激しいと、外壁材の剥落といった安全上のリスクも出てきます。

例えば、タイルが浮いて落ちてきたり、塗装の剥がれたモルタル片が落下したりすれば、運悪く人に当たれば、怪我につながります。

また、ひび割れから浸入した水が、冬季に凍結膨張して外壁をさらに破壊するなど、構造へのダメージが加速度的に増す恐れもあります。

このように、外壁のメンテナンスを怠ることは百害あって一利なしです。

逆に言えば、適切にメンテナンスしておけばこれらのリスクをぐっと低減できます。

特に、「見た目がまだ綺麗だから」といって何もしないまま、築15年、20年と過ぎてしまった場合、大規模改修が避けられなくなる可能性が高いです。

そうなる前に、ぜひ計画的な塗装メンテナンスを実施してください。

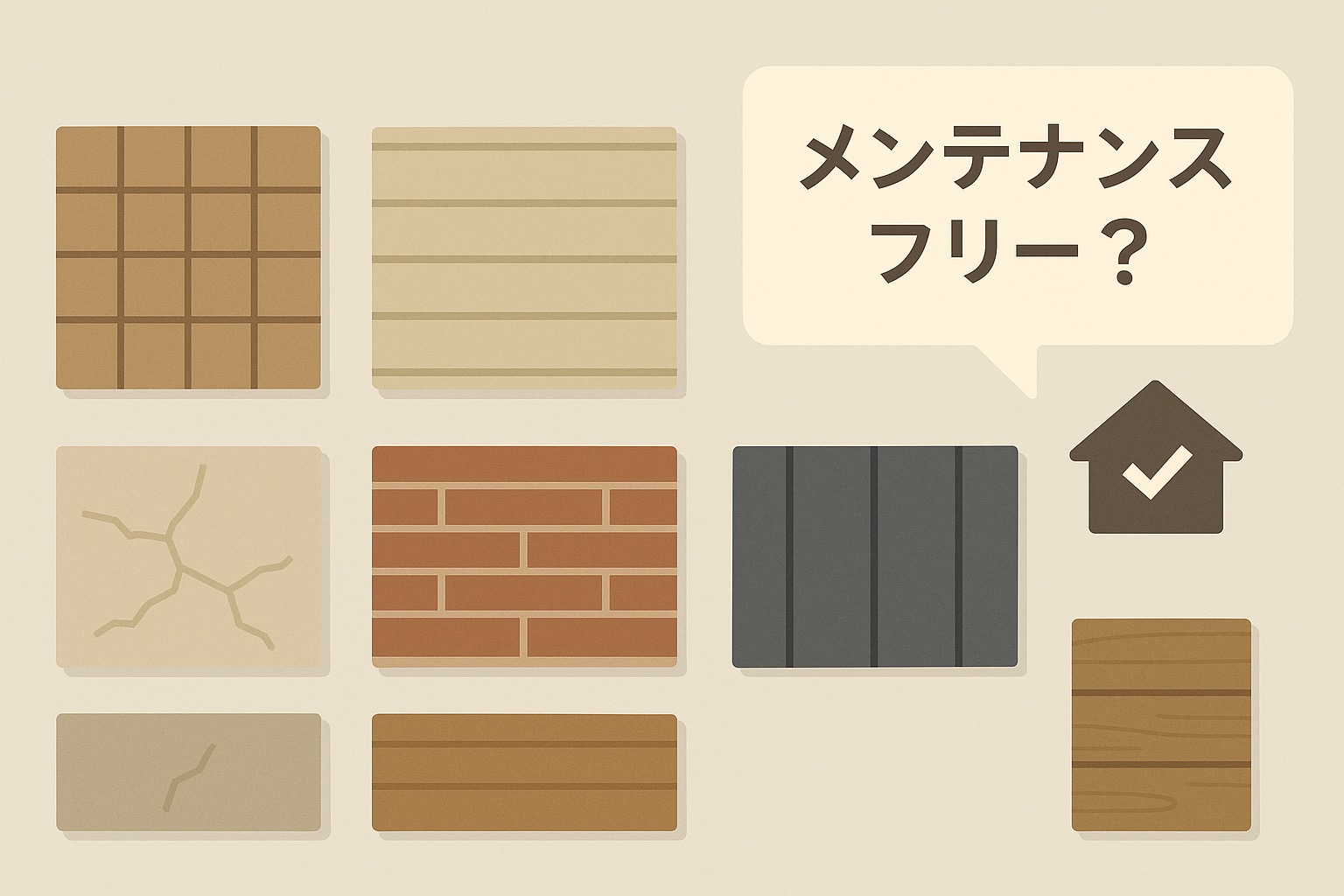

住宅メーカーや建材カタログで「メンテナンスフリーの外壁」という言葉を耳にすることがあります。

結論から言えば、「全くメンテナンスしなくて良い」外壁材は存在しません。

この点は誤解のないようにしましょう。

よく、「メンテナンスフリーに近い外壁」として挙げられるのがタイル張りや樹脂系サイディングです。

確かに、タイル外壁は塗装仕上げではないため色あせしにくく、表面を塗り直す必要が基本的にありません。

また、レンガ調タイルなどは、多少汚れが付いても味になるとも言われます。

しかし、タイル外壁でも必ず劣化する部分があります。

それは、タイルとタイルの間を埋めている目地や、タイルを貼り付けている下地のモルタル・接着剤です。

これらは、日々少しずつ劣化し、10年おき程度に目地の補修(シーリングやモルタル詰め直しなど)が必要になります。

さらに年数が経つと、タイル自体が浮いて剥がれるケースもあり、その際は張り直しのメンテナンスが必要です。

つまり、タイル外壁も「全く手入れ不要」ではないのです。

次に、樹脂系サイディング(塩化ビニル製の外壁ボード)ですが、日本では採用例が少ないものの「塗り替え不要なサイディング」として知られます。

樹脂ボードは、色自体が素材に練り込まれているため、塗膜が無く、将来的な塗装メンテが基本的に不要です。

また、ボード同士の継ぎ目にシーリングを使わない工法で施工でき、シーリング切れの心配もありません。

ただし、樹脂サイディングも経年で素材が劣化し、ヒビ割れなどが絶対起きないとは言い切れません。

割れや欠損が生じれば、補修・張り替えが必要になります。

また、日本では施工できる業者が非常に限られ、万一の補修時に対応できる職人が少ないというデメリットもあります。

このほか、「ガルバリウム鋼板の外壁は錆びにくい」「レンガの外壁は半永久的」などと聞くこともあります。

確かに、それぞれ優れた耐久性を持つ素材ですが、鋼板はメッキ層が傷つけば、やがて錆が出ますし、レンガもモルタル目地の補修は必要です。

結局のところ、「永遠にノーメンテでOK」な外壁材は無いというのが現実です。

メーカーが言う「メンテナンスフリー」は、「他の素材より手間がかからない」「塗装の頻度が少なくて済む」という程度の意味と捉え、過信しないようにしましょう。

大切なのは、どんな外壁材であっても、定期点検と必要なときの適切な処置です。

もし、「うちは特殊な外壁だから平気」と思っている方も、ぜひ本記事で述べた劣化症状のチェックや目地部分の補修など、然るべきメンテナンスを検討してください。

外壁塗装のメンテナンスを成功させるには、信頼できる業者選びも極めて重要です。

また、施工にあたって知っておくべき注意点があります。

ここでは、悪徳業者に騙されないためのポイントや、施工上の留意点をまとめます。

突然、自宅に訪ねてきて、「外壁が劣化していますよ、このままだと大変です」と不安を煽り契約を迫る訪問販売業者には警戒してください。

こうした飛び込み営業の多くは悪質業者です。

その場で契約を急がせる、「今ならモニター価格で半額にします」などとうまい話を持ちかける業者も同様です。

契約を急がせる業者や、大幅値引きをちらつかせる業者は、信頼できません。

また、前述したように、相場を大きく逸脱する格安価格を掲げる業者にも、注意が必要です。

例えば、通常80万円程度の工事を「コミコミ40万円!」などと宣伝している場合、必要な工程を省略している可能性があります。

塗料代や人件費には、最低限のコストがかかるため、極端な安値には裏があると考えましょう。

業者選びでは、複数社から見積もりを取って比較し、各社の説明をじっくり聞くことが大切です。

その際、対応が不誠実だったり、説明があいまいな業者は避けましょう。

見積書の内容が詳細で分かりやすいか、こちらの質問に明確に答えてくれるか、といった点も信頼性の判断材料になります。

迷ったときは、こちらの記事で詳しく解説している業者選びのチェックポイントを参考にしてみてください。

また、悪徳業者の手口などに関してはこちらの記事で解説しています。

悪徳業者を排除し、優良な業者と契約することが、結果的に長持ちする工事への近道です。

契約前には工事内容をしっかり確認しましょう。

見積もりには、「高圧洗浄○㎡」「下地補修一式」「下塗り・上塗り○回」等の項目が記載されているはずです。

それらが妥当か、疑問点があれば遠慮なく質問しましょう。

優良業者であれば素人にも分かるよう丁寧に説明してくれます。

特に、「○○サービスで無料」などと言われた項目も、本当に必要な工程が含まれているか確認します。

例えば、足場代が無料というケースでも、実は高圧洗浄や養生費が別途だった、ということもあります。

契約書や見積書に書かれていない工事は基本行われませんので、「塗装3回塗りと書いてないけど大丈夫?」など、気になる点は事前に詰めておきましょう。

また、工事後の保証についても要チェックです。

塗装工事には通常、施工業者独自の保証や塗料メーカーの保証があります。

どの程度の期間・範囲が保証されるのかを確認し、書面で受け取ってください。

保証が充実している業者は、それだけ施工品質にも自信があると言えます。

最後に注意点として、費用節約のために外壁塗装をDIYで行えないかと考える方もいるかもしれません。

結論として、外壁塗装は高所作業と専門知識を要するため、基本的にプロに任せるべきです。

確かに、DIYで塗装すれば人件費を大幅に削減できます。

しかし、外壁塗装は単にペンキを塗るだけでなく、正しい下地処理・適切な塗料の選定・天候の見極め・安全管理など、総合的な技術と経験が必要です。

素人が見よう見まねでやっても、失敗するリスクが高く、結局塗り直しで余計な費用がかかったというケースが少なくありません。

特に2階以上の高所での塗装作業には、足場が不可欠で、足場の組立・解体には資格を持った業者の施工が法律で求められています。

また、高所での塗装は、転落の危険もあり、命に関わります。

安全面からも、無理は禁物です。

どうしてもDIYに挑戦したい場合は、塗装が劣化していない1階部分の壁や、塀の塗り直し程度に留めるのが無難でしょう。

それでも、塗料の扱い方や、養生のコツなど、ある程度の勉強が必要です。

外壁の洗浄くらいであれば、高圧洗浄機を使って自分で行う方もいますが、その際も前述のとおり、塗膜を傷つけないよう弱い圧で行う、近隣に水が飛ばないよう配慮するなど注意点があります。

総じて、DIYでできる外壁メンテナンスは「軽い汚れの清掃」や「簡易な点検」までと考えてください。

クラック補修や塗装工事といった本格メンテは、無理をせずプロに任せるのが得策です。

安易なDIYや格安業者への依頼は、かえって家の寿命を縮める危険があることは、当サイトのこちらの記事でも詳しく紹介しています。

以上、外壁塗装のメンテナンスについて幅広く解説しました。最後に要点をおさらいしましょう。

外壁は、築約10年を目安に塗装の塗り替えが必要になりますが、塗料の種類や建物環境によって適切な時期は前後します。

年数だけでなく、チョーキングやひび割れ、シーリング劣化などの劣化サインに注意を払い、早めに対処することが肝心です。

外壁メンテナンスの方法としては、通常は再塗装で対応し、多額の費用をかけずに防水性と美観を回復できます。

外壁材自体の劣化が激しい場合には、カバー工法や張り替えといった大規模リフォームも選択肢になります。

費用相場は、工法によって数十万円から数百万円と開きがありますが、補助金の活用や相見積もりなどで適正な価格で施工してもらうことが可能です。

「メンテナンスフリー」を謳う外壁材であっても、完全に放置して良い素材はなく、定期的な点検と必要な補修はどのような建材であっても必須です。

また、訪問販売業者など、悪徳業者の勧誘には乗らないようにし、信頼できる業者に依頼しましょう。

安すぎる見積もりにも要注意です。

適切な工事にはそれなりのコストがかかることを理解し、手抜き工事を招かないようにすることが大切です。

ご自宅の外壁を長持ちさせるためには、普段からの掃除や点検で劣化の兆候を早期に発見し、計画的にメンテナンスを行うことがポイントです。

お悩みの方は専門業者の無料点検なども積極的に利用してみてください。

きちんとお手入れされた外壁は家族の安全と財産を守り、美しい住まいを維持してくれることでしょう。

もし本記事をお読みになって「うちの外壁、そろそろ塗り替えた方がいいかな?」と思われたら、ぜひ信頼できるプロに相談してみてください。適切なメンテナンスで、大切なお住まいを末長く守っていきましょう。

家族に喘息(ぜんそく)を患っている人がいて、外壁塗装をしても悪影響がないかご心配な方もいらっしゃるかもしれません。

外壁塗装は屋外で行われますので家の中にいれば安全なように思えますが、工事中の飛散物や使用する塗料が呼吸器系に影響を与える恐れがあるため、前もって対策しておかなければなりません。

この記事では外壁塗装と喘息の関連性と、ご家族に喘息を患っている方がいるとき知っておきたい工事前の対処法などについてご紹介します。

基本的に外壁塗装業者が施主に準備や手伝いを求めることはありません。

ただし施工する建物の図面だけは施主が用意して業者に渡す必要があります。

この記事では外壁塗装で使用する図面の種類や、図面がなぜ塗装工事に必要かという理由についてご説明します。

外壁塗装工事をなぜ行わなければならないのか、実施するにあたってデメリットもあるのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

外壁塗装工事には確かにメリットとデメリットが存在しますが、長い目で見ればメリットのほうにはるかに大きな意味があります。

しかし悪質業者に依頼してしまうとメリットが失われデメリットばかり残るという結果にもなりかねません。

この記事では外壁塗装のメリット・デメリットの内容と、満足した塗装リフォームにするための注意点について解説します。

この記事ではペンキが外壁塗装で使われない理由と、外壁塗装用塗料とペンキの違いについて解説します。

外壁塗装は仕上げ用塗料の耐久性がそのまま塗装の耐用年数になります。

エスケー化研の『プレミアムシリコン』は近年仕上げ用塗料として登場した、「ラジカル塗料」という新しい種類の塗料です。

この記事ではラジカル塗料の解説と併せて、プレミアムシリコンの特徴や選ぶときの注意点などについてご紹介します。

外壁塗装の見積書や施工内容を見るときは、建物のパーツや外装素材の名称がわかっていると便利です。

塗装される箇所とされない箇所を調べられるだけでなく、付帯部の塗装忘れや手抜き工事を防ぐことにも役立ちます。

この記事では建物のパーツの名称や外壁と屋根に使われる外装材の種類について、写真付きでそれぞれまとめています。