目次

層間密着不良【そうかんみっちゃくふりょう】

層間密着不良(層間剝離(そうかんはくり)、相はぎ不良ともいわれる)とは、重ね塗りした時に塗膜間に剥離が発生することです。

層間密着不良が発生する原因には様々なものがあり、以下に対策と合わせていくつかまとめました。

| 原因 | 対策 |

| 下塗りした塗料を厚く塗りすぎた | 下塗りした塗膜の厚さが適正になるように塗装を行う |

| 下塗り塗料の乾燥時間が長すぎたことで、塗膜が必要以上に硬化した | 下塗りした塗膜を適正な時間で乾燥させる |

| 下塗り、上塗りで使用する塗料の相性が良くなかった | 上塗り塗料に合った下塗り塗料を使用する |

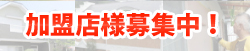

早材【そうざい】

年輪の中の色の薄い部分が早材で、濃い部分が晩材。

早材(春材(はるざい)ともいう)とは、木を形成する年輪のうち、春から夏にかけて形成される層のことです。

木は、春から夏にかけてよく生長するため、早材は、夏から秋にかけて生長した層(晩材という)よりも

- 分厚い

- 細胞が粗い

- 色が薄い

- 塗装した時に着色しやすい

などの特徴があります。

造作材【ぞうさくざい】

造作材の一例

造作材(化粧材ともいわれる)とは、建物の内装の組み立てに使用される建築材料の総称です。

造作材は、

- クローゼット枠

- 窓台

- 窓枠

- 巾木(はばき)

- ドア枠

- ケーシング

- 笠木

など非常に多くの種類が存在します。

造作大工【ぞうさくだいく】

造作大工

造作大工とは、建物内部を構成する

- 床

- 壁

- 天井

- 窓枠

などの主に木造部分の施工を行う大工のことです。

また、上記の部分の工事のことを造作工事といいます。

増粘剤【ぞうねんざい】

増粘剤とは、塗料の粘度を上げるために塗料に添加される添加剤のひとつで、粘性調整剤、粘弾性調整剤などともいわれます。

総パテ【そうぱて】

総パテとは、パテ処理を壁全体に行うことです。

パテといわれるペースト状の充填剤を使用して、

- 壁紙クロスを貼る

- 塗装を行う

などの前の状態の壁の傷や凸凹を埋める作業をパテ処理といい、壁全体を補修することでより完成度の高い壁にしたい場合などに総パテという処理が行われます。

造膜【ぞうまく】

造膜とは、外壁などに塗装した塗料が塗膜といわれる保護膜を形成することです。

木目を塗装する時に使用される塗料を例にあげると、

- 木目を消して木の表面に造膜して保護する合成樹脂塗料などの「造膜型塗料」

- 木目を消さないように木の中に浸透することで保護するニスなどの「浸透型塗料」

の二種類があります。

素地調整【そじちょうせい】

外壁塗装における素地調整とは、下地調整と同じ意味の言葉です。

疎水性【そすいせい】

疎水性とは、水を弾くことができる塗料の性質のことで、撥水性と同様の意味で用いられる言葉です。

外壁用の塗料では、疎水性の反対語である親水性がよく用いられ、疎水性に関してはあまり言及されません。

袖瓦【そでがわら】

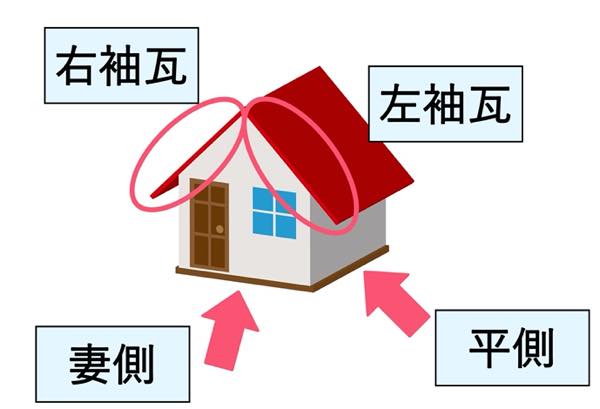

袖瓦

袖瓦とは、屋根の端に使用される瓦のことです。

袖瓦は、側面に「垂れ」といわれる部分がついており、他の部分の瓦とは形が若干異なります。

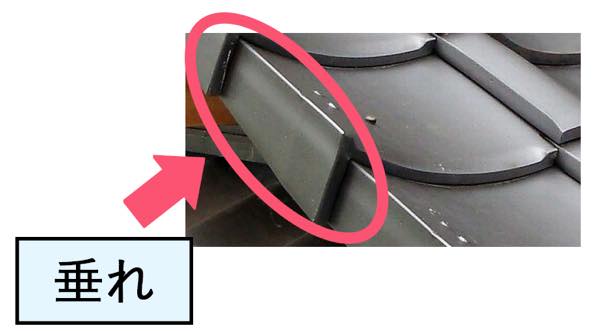

垂れ

また、妻側(つまがわ)から屋根を見上げた時に、右に見えるのが左袖瓦(上記画像の赤枠部分は左袖瓦)、左に見えるのが右袖瓦と呼ばれ、さらに一番下の部分の袖瓦は角瓦(かどがわら)といわれます。

右袖瓦と左袖瓦

外断熱【そとだんねつ】

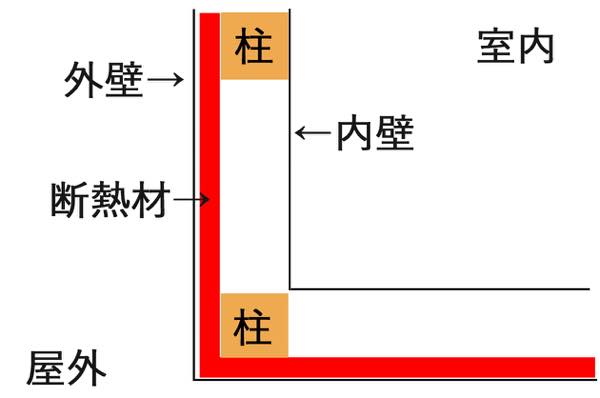

外断熱とは、建物の断熱工法の一つで、柱の外側を建物を取り巻くように断熱材を敷き詰めることで断熱効果を得る工法です。

外断熱の簡略図

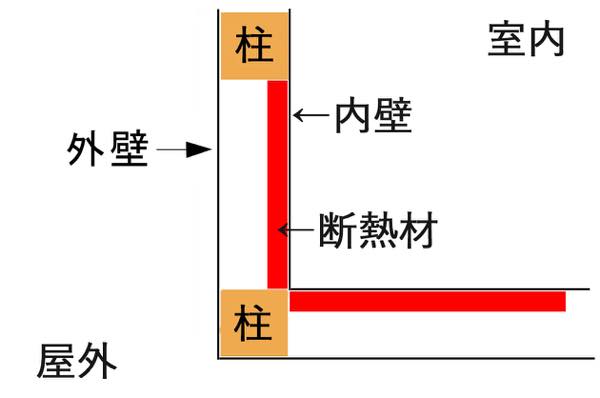

外断熱は、柱などのすき間に断熱材を敷き詰める工法の内断熱(うちだんねつ)とよく対比されます。

内断熱の簡略図

外断熱工法では、住宅の柱と外壁の間に断熱材を設置するため、熱の通り道が少なく、夏の暑さや冬の寒さが室内に伝わるのを効率よく防ぐことができます。

外断熱は、内断熱に比べて、

- 外の寒さ、暑さが室内に影響しにくい(空調費用が安くなる)

- 屋外と室内の温度差が少なくなるため、住宅内に結露が発生しにくい

- 柱などの構造体が断熱材で保護されるため、劣化を抑えられる

などのメリットがある一方で、

- 断熱材が多く必要で、手間もかかるため、施工費用が高い

- 断熱材の分だけ外壁が厚くなるため、十分な敷地が必要

- 換気されにくい構造であるため、換気方法も考慮する必要がある

外付けサッシ【そとづけさっし】

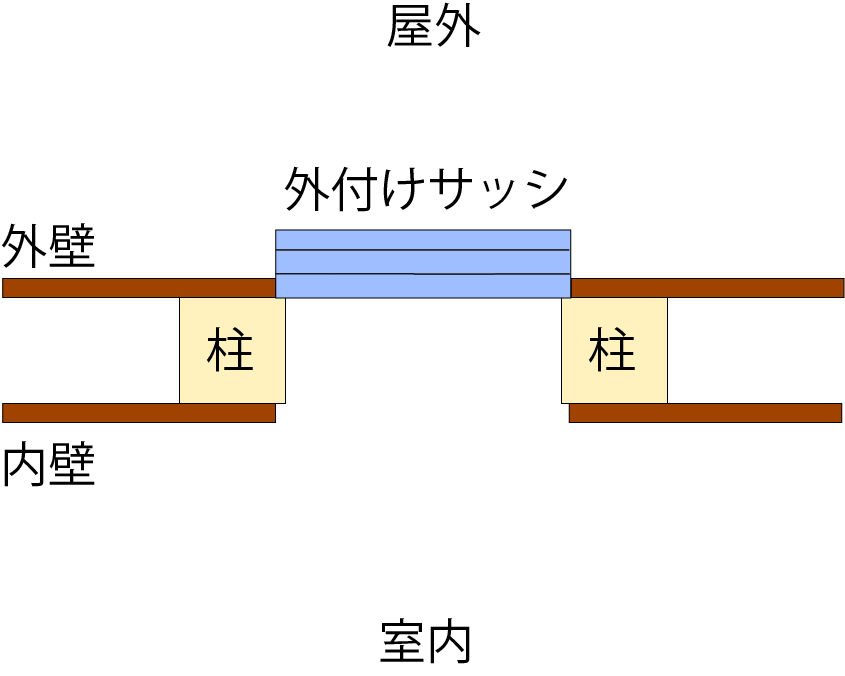

柱の外側にサッシを設置する方法が「外付け」

外付けサッシとは、柱の外側部分に設置されたサッシのことです。

外付けサッシは、壁があまり厚くなくても設置することができますが、サッシ全体が外に出ている状態であるため、他の設置方法に比べて

- 断熱性が低い

- 結露が起きやすい

などのデメリットがあります。