目次

- 戸当り【とあたり】

- 樋【とい】

- 樋受金具【というけかなぐ】

- 凍害【とうがい】

- 陶器瓦【とうきかわら】

- 投光器【とうこうき】

- 胴差し【どうさし】

- 透湿性【とうしつせい】

- 胴縁【どうぶち】

- 塔屋【とうや】

- 動力工具【どうりょくこうぐ】

- 道路使用許可【どうろしようきょか】

- 道路占用許可【どうろせんようきょか】

- トーチ工法【とーちこうほう】

- ドーマー【どーまー】

- 戸車【とぐるま】

- 吐出圧力【としゅつあつりょく】

- 塗装【とそう】

- 塗装係数【とそうけいすう】

- 塗装工【とそうこう】

- 塗装面積【とそうめんせき】

- トタン【とたん】

- 塗着効率【とちゃくこうりつ】

- トップコート【とっぷこーと】

- 凸部処理【とつぶしょり】

- トップライト【とっぷらいと】

- 砥の粉【とのこ】

- 戸走り【とばしり】

- 戸袋【とぶくろ】

- ドブ漬け塗装【どぶづけとそう】

- 塗付量【とふりょう】

- 塗膜【とまく】

- 塗膜欠陥【とまくけっかん】

- 塗膜防水【とまくぼうすい】

- 塗膜劣化【とまくれっか】

- ドライアウト現象【どらいあうとげんしょう】

- トラフィックペイント【とらふぃっくぺいんと】

- 取り合い【とりあい】

- ドリームコート【どりーむこーと】

- 塗料【とりょう】

- 塗料加圧タンク【とりょうかあつたんく】

- 塗料用シンナー【とりょうようしんなー】

- トルエン【とるえん】

- ドレン【どれん】

- ドロマイトプラスター【どろまいとぷらすたー】

戸当り【とあたり】

戸当りという言葉には、

- ドアの枠に付ける戸当り

- ドア自体に付ける戸当り

の二種類があります。

ドアの枠につける戸当りは、ドアを枠の部分で留めるための部材のことを指します。

ドア枠の戸当り

ドア枠の戸当りには、

- ドアを枠部分で停止させる

- ドアの隙間風を減らす

などの役割があります。

ドア自体につける戸当りは、ドアを開いたときにドアが開いた側の壁などに当たらないように取り付けられる部品のことを指します。

ドア自体につける戸当り

樋【とい】

樋とは、雨樋と同じ意味の言葉です。

樋受金具【というけかなぐ】

樋受金具とは、雨樋を支えるための金具のことで、雨樋受金具ともいわれます。

凍害【とうがい】

外壁塗装における凍害とは、外壁、屋根、コンクリートなどの劣化した部分に水が入り込み、その水が凍ることで膨張して、ひび割れや剥がれなどが発生する現象です。

凍害は、北海道や東北などの寒冷地だけでなく、水が凍る気温である0℃を下回る地域であればどこでも発生する可能性がありますが、特に内陸部や山間部で発生しやすい現象です。

下記は、国土交通省がまとめた凍害が発生しやすい地域を表す地図で、数字が大きいほど凍害が起きやすいことを表しています。

陶器瓦【とうきかわら】

陶器瓦(釉薬瓦ともいう)は、粘度を瓦の形に成型し、表面に釉薬(ゆうやく)という薬品を塗って高温で焼き上げた瓦です。

陶器瓦には、

- 何かにぶつかって割れるなどしない限り、非常に長い間、きれいな形を保つことができる

- 表面に塗料を使用していないため、再塗装を行う必要がない

- 和形(J型)、平板形(F型)、スパニッシュ形(S型)など、様々な形があり、家の雰囲気に合わせて選ぶことができる

などのメリットがある一方で、

- 導入コストが高い

- 重いため、強度がある住宅にしか使用できない

- 瓦自体のメンテナンスは長期間不要だが、漆喰(しっくい)部分のメンテナンスは必要

などのデメリットもあります。

ちなみに、瓦には陶器瓦の他に、

などがあります。

投光器【とうこうき】

画像引用:株式会社キタムラ産業

投光器は、強い光を発することができる照明器具で、主に屋外で使用されます。

- 日の光が当たりにくい構造の家

- 日没が早い地域、季節

などの塗装リフォーム工事現場では、

- 作業員が普段以上に自身の安全性の確保する必要がある

- きちんと塗られているかどうかをよく確かめる必要がある

などのため、作業効率が落ちてしまう場合があります。

このような場合に、投光器を使用することで、現場を明るく照らし、安全性や施工品質を確保しながら作業を行うことができます。

投光器には、

- 光源

- 形状

- 給電方法

などによって様々な種類があります。

| 光源 |

|

| 形状 |

|

| 給電方法 |

|

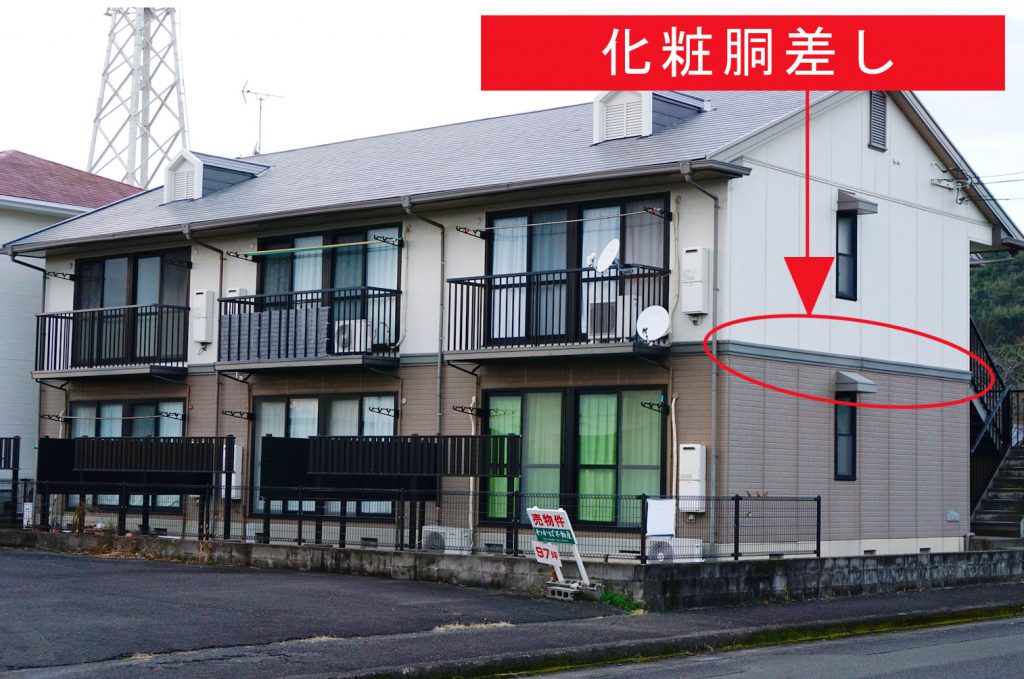

胴差し【どうさし】

胴差しは、2階建ての住宅などの上下階の中間部分に外周にそって横向きに設置される部材で、

- 梁や外壁を支える

- 1階と2階の柱をつなげる

などの役割があります。

また、家を装飾するために上下階の中間部分に設置した部材を化粧胴差しといいます。

化粧胴差し

透湿性【とうしつせい】

透湿性とは、外部から入り込もうとする水分を防ぎながら、塗料の内側に溜まった湿気を外に放出することができる性質のことです。

屋根や外壁に形成された塗膜の内側に湿気が溜まりすぎてしまうと、そこから発生した結露により

- 下地が劣化する

- カビ、コケが発生する

などの可能性があります。

透湿性に優れた塗料を使用することで、塗膜と塗装面に溜まった湿気を外に放出することができるため、上記の現象の発生を抑えられるのです。

透湿性のある塗料には、

などがあります。

ちなみに、屋上の防水工事などに使用される通気シートも透湿性を持っており、

- 外から入ってくる雨水などの水分を内側に通さない

- 内側の湿気を外に放出する

などの特徴があります。

胴縁【どうぶち】

横長のサイディングボードを貼るために設置されている胴縁(縦胴縁)

胴縁とは、外壁にサイディングボードなどを取り付けるための部材で、

- 水平方向の胴縁は横胴縁

- 垂直方向の胴縁は縦胴縁

といわれる場合もあります。

また、

- サイディングボードを横長に貼り付ける場合は縦胴縁

- サイディングボードを縦長に貼り付ける場合は横胴縁

が使用されます。

胴縁を張り巡らせてしまうと、外壁内に湿気がたまって劣化してしまう可能性があるため、通気性を高めた通気胴縁といわれるものもあります。

通気性を高めた通気胴縁 画像引用:ウエキハウス株式会社

塔屋【とうや】

塔屋とは、ビルやマンションなどの屋上にある突き出た部分のことをさして使われる言葉です。

塔屋は、

- 空調、給水設備

- エレベーターの機械

- 倉庫

- 高架水槽

- 階段室(屋上に上がる階段のための部屋)

などの設置場所として使用されます。

ちなみに、建築基準法では、

- 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物としての使用(つまり居室には使用できない)

- 建築面積(建物を上から見た時の形を元にした面積)の8分の一

- 高さ12メートル以内

であれば、塔屋は建物の高さに数えなくて良いとされています。

参考リンク:建築基準法(塔屋として記載されているのではなく屋上の突き出た部分として記載されています)

動力工具【どうりょくこうぐ】

オービタルサンダー。画像引用:ボッシュ株式会社

動力工具とは、電気、空気などを動力として作動する工具のことです。

外壁塗装は、施工を行う職人の手作業で行うことが多いですが、電気、空気などを動力として作動する工具を使用することによって作業効率が上がる場合は、動力工具を使用します。

外壁塗装における動力工具には、

などの種類があります。

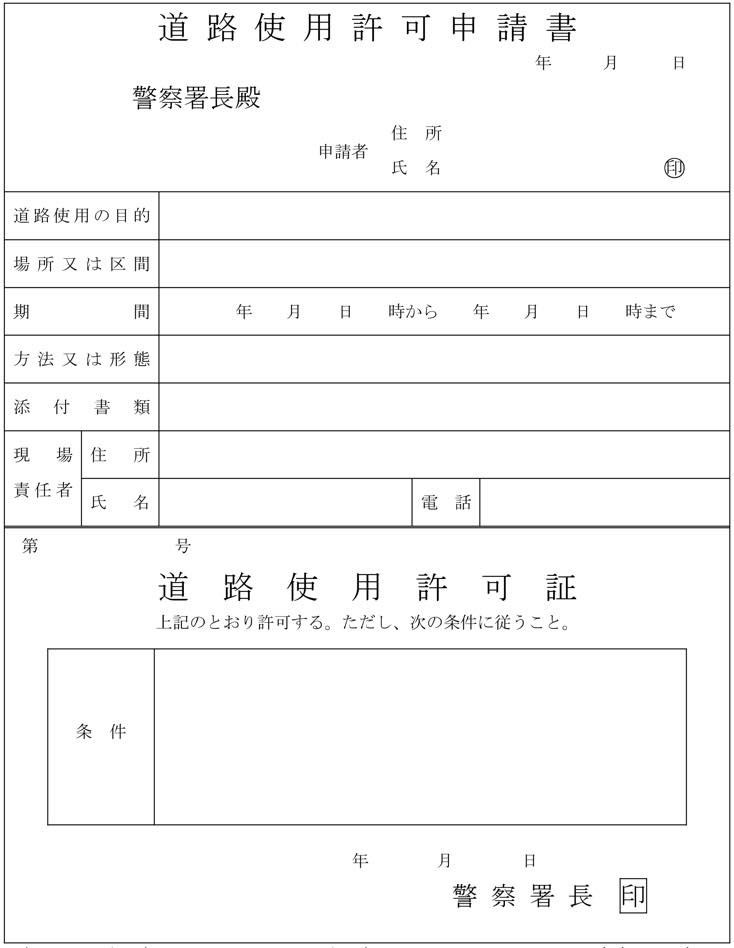

道路使用許可【どうろしようきょか】

道路使用許可とは、外壁塗装工事などを行う時に一時的に道路を使用する場合に必要な許可です。

公道では、自動車や人の交通を妨げる使用は原則禁止されていますが、道路に作業車を駐車して作業を行わなければならない場合などは、警察庁から道路使用許可を取得すれば、公道で作業を行うことができます。

道路使用許可の申請は、使用する道路を管轄する警察署で行われ、

- 申請書

- 使用する道路の場所や付近の図面

- 申請手数料(都道府県や用途によって異なる。2020年6月現在の東京都での工事の場合は2,700円)

などが必要です。

道路使用許可申請書 画像引用:警察庁

ちなみに、道路使用許可と似た言葉に道路占用許可がありますが、道路占用許可は、住宅の周りに組み立てた足場が道路に出るなど、道路を継続して使用する場合に必要な許可のことです。

- 足場を運ぶために一時的にトラックを止めておく→道路使用許可が必要

- 足場を道路にはみ出して設置する→道路占用許可が必要

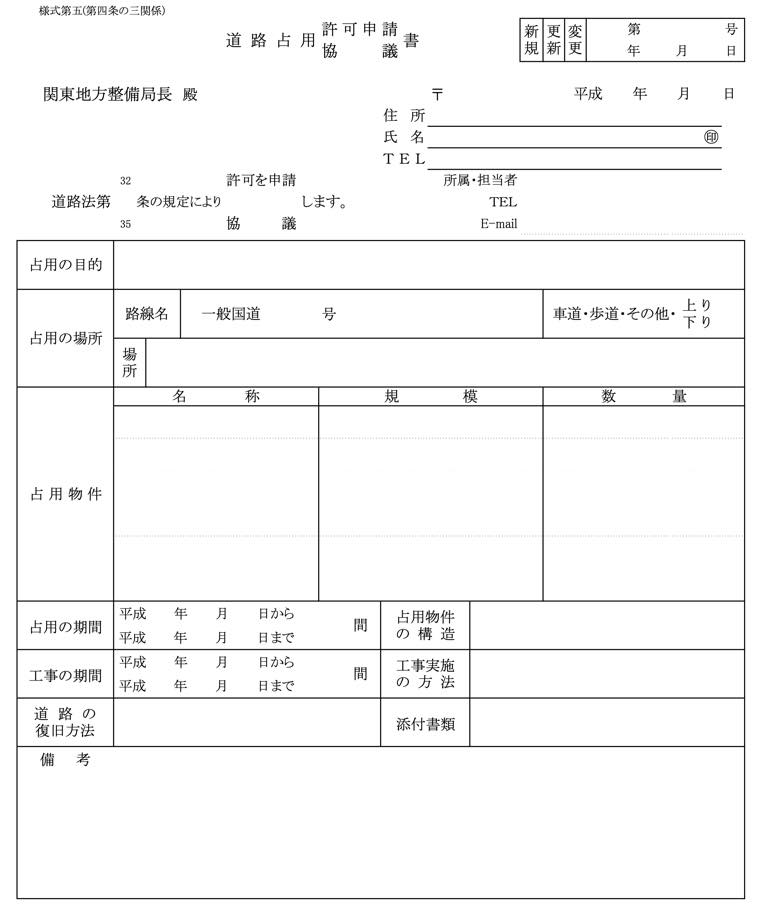

道路占用許可【どうろせんようきょか】

道路占用許可とは、外壁塗装工事などを行う時に足場の設置などで継続的に道路を使用する場合に必要な許可です。

外壁塗装工事などにおける仮設足場を、敷地が狭いなどの理由で公道上にも設置する必要がある場合、公道の管理者に道路占用許可を申請する必要があります。

道路占用許可を申請する時は、

- 申請書(道路占用の目的、占用する場所や期間、責任者の氏名や連絡先などを記載する)

- 届出書(占用する場所や理由や内容、担当者の氏名や連絡先などを記載する)

- 占用料(東京都新宿区の場合、1平方メートルあたりの一年間の占用料は38,000円)

などが必要です。

道路占用許可申請書の例 画像引用:国土交通省関東地方整備局

ちなみに、道路占用許可と似た言葉に道路使用許可がありますが、こちらは一時的に車などを停車する必要がある場合などに必要な許可です。

- 足場を運ぶために一時的にトラックを止めておく→道路使用許可が必要

- 足場を道路にはみ出して設置する→道路占用許可が必要

トーチ工法【とーちこうほう】

トーチ工法とは、アスファルト防水という屋上防水工事で使用される工法の一つです。

トーチ工法では、改質アスファルトシートをトーチバーナーという器具で炙って溶かすことで施工面に貼り付けます。

トーチ工法で使用される改質アスファルトシート 画像引用:田島ルーフィング株式会社

アスファルト防水工法には、

- トーチ工法

- 熱工法

- 常温工法

などがあり、トーチ工法は、

- 熱工法で使用するようなアスファルト溶融窯などの大きな器具が不要

- シートを溶かして貼るため、隙間なく貼ることができ、防水性が高い

- 廃材(ゴミ)が出にくい

などのメリットがある一方で、

- 火を使用する必要がある

- 形が複雑な場所の施工がしづらい

- トーチによる炙り加減にある程度の技術が必要

などのデメリットもあります。

ドーマー【どーまー】

ドーマー(dormer)とは、屋根から突き出した屋根付き窓のことで、屋根窓などという場合もあります。

屋根にドーマーを設置することによって、

- 見た目が格好良い。西洋風の雰囲気を出せる。

- より多くの光を室内に取り入れることができる

- ドーマーが付き出た分だけ屋根裏部屋の天井が高い

- ドーマーの窓を開閉することで屋根裏部屋を換気できる

などのメリットがある一方で、

- 設置費用やメンテナンス費用がドーマーなしの屋根よりも高い

- ドーマーが屋根の高い場所に設置されている場合、窓の開け締めや清掃がしにくい

- 暑い季節に部屋の温度が上昇しやすい

- 雨漏りする可能性が上がる

などのデメリットもあります。

ドーマーの内側はドーマーが突き出た分、天井が広い

戸車【とぐるま】

戸車とは、引き戸、門、窓などの下部などに取り付けて、開閉を滑らかにする部品です。

用途に合わせた様々な戸車があります。

画像引用:株式会社ヨコヅナ

引き戸や窓に設置されている戸車は、ゴミが詰まると滑りが悪くなるため、定期的に清掃をする必要があり、長期間使用してすり減ってしまった場合は、交換する必要があります。

吐出圧力【としゅつあつりょく】

吐出圧力(吐出し圧力と記載されている場合は【はきだしあつりょく】と読む)とは、どれだけ強い圧力で押し出すことができるかを示す数値のことで、外壁塗装工事では、高圧洗浄機から出る水の強さを示す場合などに使用されます。

吐出圧力は、高圧洗浄機の性能を比較する時などに使用されます。

| メーカー名 | Wagner | 清和 | フルテック |

| 画像 |  |

|

|

| 最大吐出圧力 | 14.7MPa | 14.7MPa | 16Mpa |

ただし、高圧洗浄機を製造しているメーカーが表示している吐出圧力の数字は最大吐出圧力という数値である場合があり、これは、テスト環境化で算出した製品の限界を示す数字です。

そのため、比較時の参考にはできますが、最大吐出圧力の数字の吐出圧力が使用時に常に出るわけではありません。

高圧洗浄に関して詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

塗装【とそう】

塗装工事の様子

塗装とは、屋根や外壁に

- 刷毛

- ローラー

- エアスプレー

などで塗料を塗ったり、吹き付けたりする作業のことです。

塗装係数【とそうけいすう】

塗装係数(単に係数という場合もある)とは、屋根塗装などで使用する塗料の量を正確に算出するために、面積に乗ずる数字です。

屋根が波型や凸凹型などの形状である場合、屋根の面積=塗装する面積ではありません。

そのような場合に、塗装係数を屋根の面積に乗ずることで、実際に塗装をする面積を算出することができます。

例えば、屋根の面積が100平方メートルで、塗装係数が1.3の屋根があるとします。

その場合、

100(㎡) × 1.3(塗装係数) = 130(㎡)

であり、この130㎡という数字に、塗料の単価を乗ずることで実際に使用する正確な塗料の費用を算出することができます。

塗装工【とそうこう】

塗装工とは、建物や自動車などに塗装を行う職業のことです。

外壁塗装を行う塗装工のことを建築塗装工と表現する場合もあります。

塗装面積【とそうめんせき】

外壁塗装でいう塗装面積とは、塗装を行う面積のことを指す言葉です。

塗装リフォーム工事にかかる費用は、塗装面積に材料費と施工費を乗じて計算されるため、リフォーム業者は塗装を行う建物の塗装面積を求めます。

塗装面積の求め方には、

- メジャーなどで実際に図って算出する

- 図面から計算して算出する

- 延床面積から計算して算出する(概算を算出する場合の方法)

などの方法があります。

塗装面積の求め方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

トタン【とたん】

外壁と屋根にトタンを使用した小屋

トタンとは、亜鉛でめっき(コーティング)された鋼板の建築材料の一つです。

現在はガルバリウム鋼鈑などの金属製の建材が主流であるため、トタンが建築材料で使用されることは少ないですが、以前は強度を上げるために波形に加工されたトタンが日本の納屋や工場などの外壁や屋根に使用されていました。

トタンは安価な建築材料ですが、薄い鋼板であるため、

- 外の気温を建物内に伝えやすいので夏は非常に暑い

- 雨音などが建物内によく響く

などのデメリットがあります。

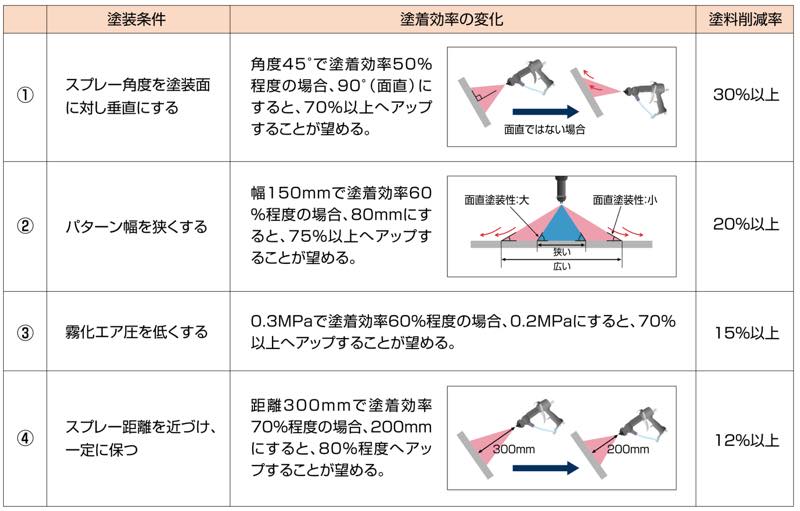

塗着効率【とちゃくこうりつ】

塗着効率とは、「塗料を使用した量」と「塗料が下地に付着した量」の比率のことで、いかに塗料を無駄なく使えているかを表す指標です。

塗着効率は、

塗料が下地に付着した量 (kg) ÷ 塗料を使用した量 (kg) × 100 = 塗着効率(%)

の計算式で求めることができます。

例えば、10kgの塗料を刷毛やローラーで塗って、塗料が下地に付着した量が9kgだった場合は、

9(kg) ÷ 10(kg) × 100 = 90%

となり、塗着効率は90%です。

塗着効率が90%の場合、残りの10%の塗料は、

- 刷毛やローラーに付着する

- (スプレー塗装の場合)塗装面ではないところに飛散する

- 塗装面から垂れ落ちてしまう

などで無駄になっていると考えられます。

10kg 10,000円で塗着効率が90%であるならば、10%の1,000円分の塗料が無駄になっているため、外壁塗装業者にはより高い塗着効率で塗装を行うことが求められるのです。

ただ、外壁塗装においては、現在、塗着効率が悪いスプレー塗装はあまり採用されておらず、塗着効率が良い刷毛やローラーによる塗装が主流です。

そのため、塗着効率という言葉は、外壁塗装よりも自動車塗装などの分野でよく使用されます。

環境省が公開しているスプレー塗装の塗着効率を上げるための指標 画像引用:環境省

トップコート【とっぷこーと】

外壁塗装工事におけるトップコートとは、中塗り、上塗り用塗料などの仕上げ用塗料のことを指す言葉です。

また、屋上防水工事などにおいて、防水層の上から塗装する塗料のことをトップコートという場合もあります。

凸部処理【とつぶしょり】

凸部処理とは、吹き付け塗装において、塗装面が乾燥して固まらないうちにローラーで押さえつけることで凸部を平らに仕上げる工法です。

凸部処理と同じ意味の言葉に、

- 凸部押さえ

- ヘッドカット仕上げ

- ヘッドカット処理

- ヘッド押さえ

などがあります。

トップライト【とっぷらいと】

トップライト(天窓ともいわれる)とは、住宅の屋根や天井に設置される窓のことです。

トップライトは、

- 開閉ができるもの。採光だけでなく、換気も可能。手動で開けるもの、電動で開くものがある。

- 開閉ができないもの。採光が主な目的。

などの種類があります。

また、トップライトには、

- 壁に設置された窓よりも外の光を取り入れやすいため、日光によって住宅内を明るくすることができる

- (開閉可能なトップライトの場合)通風性が高く、住宅内の換気を効率的に行うことができる

- 住宅内の高い位置に窓があり、近隣や通行人に室内を見られにくいため、プライバシーを確保しながら、住宅内に光や風を取り入れることができる

- 高い位置にあるため、掃除などは業者に依頼する必要がある

- 断熱された屋根の部分よりは熱の移動がしやすいため、室内の気温が、夏は暑くなりやすく、冬は寒くなりやすい

などの特徴があります。

室内から見たトップライト

屋外から見たトップライト

一般家庭以外の大きな建物などで使用されている採光用のトップライト 画像引用:株式会社菱晃

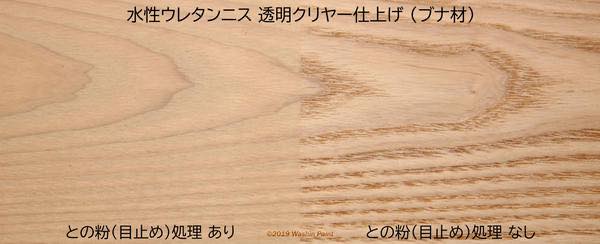

砥の粉【とのこ】

画像引用:和信ペイント株式会社

砥の粉とは、粘土を焼いて粉末状にした粉のことです。

砥の粉は、木製の家具などに塗装を行う前に下地処理として塗布されるもので、

- 木材の表面を平滑にする

- 木目(木の表面にある模様)を目立たなくする

などの役割があります。

画像引用:和信ペイント株式会社

また、砥の粉は、

- 粉末状の砥の粉と水を混合して砥の粉をペースト状にする

- 刷毛などで表面に塗る

- 半乾きの状態で綿布やサンドペーパーでこする

- 乾かして、表面に残った砥の粉を拭き取る

という流れで使用します。

戸走り【とばしり】

戸走りとは、雨戸などを開閉するために加工された枠部分の溝のことです。

戸走りは、屋外に設置されているものを指す言葉であり、室内のふすまなどの戸を開閉するための溝は敷居(しきい)といいます。

こちらは室内に設置されている敷居

昔は、木製の戸走りが主流でしたが、

- 雨や紫外線にさらされる

- 何度も開閉する内に戸走りがすり減る

などの理由から劣化しやすいため、現在は木製のデメリットを補えるアルミ製の戸走りも製造されています。

戸袋【とぶくろ】

戸袋は、雨戸を収納するための設備で、住宅の縁側や窓の端などに設置されています。

戸袋には、

- 鏡板付戸袋…戸袋と鏡板で構成された戸袋。収納時に雨戸が見えない。

- 鏡板無し戸袋…枠だけで構成された戸袋。収納時も雨戸が見える。

などの種類があり、素材も金属製や木製などがあります。

戸袋が経年劣化した場合は、

- 再塗装を行う

- 戸袋ごと交換する

などで対応します。

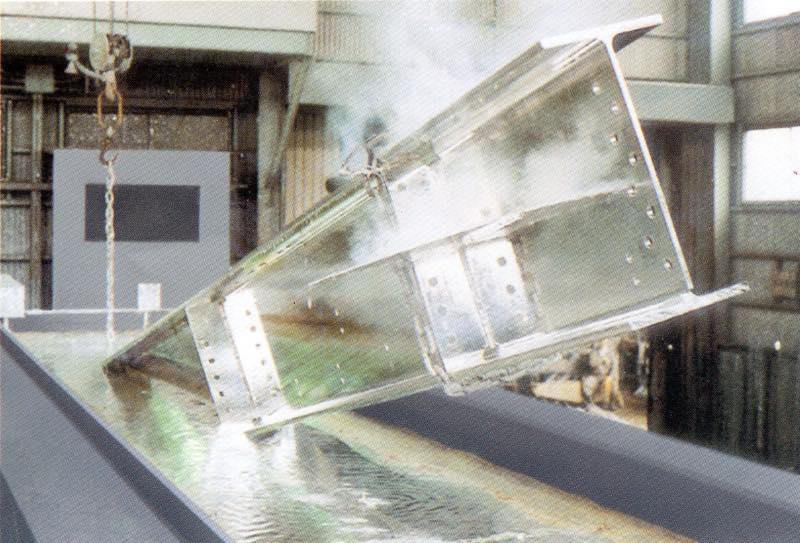

ドブ漬け塗装【どぶづけとそう】

ドブ漬け塗装とは、塗装を行う対象物を塗料の中に漬け込む塗装方法です。

ドブ漬け塗装は、

- 粘度を適正な状態にした塗料を槽に溜める

- 槽の中に対象物を漬け込み、対象物全体に塗料をいきわたらせる

- 対象物を引き上げて乾燥させる

という工程で行われます。

ドブ漬け塗装は、外壁塗装で使用される工法ではなく、塗ったり吹き付けたりする塗装方法では困難な、

- 表面に凸凹があるもの

- 形状が複雑なもの

- 小さくて細かなもの

などの塗装で使用される工法です。

ドブ漬け塗装で溶解亜鉛メッキを行っている様子 画像引用:和光電化工業株式会社

塗付量【とふりょう】

外壁塗装における塗布量とは、塗料を外壁や屋根に塗る量、もしくは塗った量を指す言葉です。

似たような言葉に、

などがあります。

塗膜【とまく】

塗膜とは、外壁や屋根に塗った塗料が乾燥して硬化した状態のもののことです。

外壁や屋根に塗られた塗料は、乾燥して塗膜の状態になることで、

- 建物を紫外線や雨から守る

- 建物を美しく見せる

などの塗料にある機能を発揮しますが、時間が経つにつれて塗膜は徐々に劣化していきます。

塗膜の劣化が進んで、ひび割れや剥がれなどが起こると、

- 住宅の美観を損なう

- 劣化部分から雨水が侵入して、構造部分が水分やカビなどで劣化する

などのより重大な劣化につながる可能性があるため、塗膜がある程度劣化した段階で再塗装を行う必要があります。

塗膜欠陥【とまくけっかん】

塗膜欠陥とは、適切に外壁や屋根が塗装されなかったために発生した塗膜の不具合のことをさして使われる言葉です。

メーカーが定める適切な施工条件で施工しない場合、時間があまり経過していない塗膜に、

などの塗膜欠陥が発生してしまいます。

通常、外壁や屋根の塗装リフォームで使用される塗料の寿命は、10〜15年ほどであるため(シリコン樹脂塗料の場合)、数ヶ月や数年などの期間で塗膜欠陥が発生した場合は、リフォームを行った業者の不手際である可能性があります。

そのため、短期間で塗膜欠陥が発生している場合は、自分で再塗装を行ったり、違う業者に依頼するのではなく、まずは施工を行った業者に連絡を取って補修を行ってもらえるか確認を行いましょう。

塗膜防水【とまくぼうすい】

塗膜防水とは、塗料を塗って形成した塗膜を防水層とする防水工法を指す言葉で、ベランダや屋上などで採用されています。

塗膜防水工事の様子

塗膜防水には、

などがあり、予算や施工場所の使用目的などにで決められます。

- 複雑な形の場所でも施工できる

- 様々な材質の下地に対応できる

- 均一な厚さの防水層を作るためには、ある程度の技術が必要

- 塗料を乾燥させる分、工期が長い

- 後から施工の不備や手抜きを見抜くのが難しい

- (FRP防水の場合)形成した防水層が軽いため、住宅に負担をかけにくい

などの特徴があります。

防水工事についてさらに詳しくお知りになりたい方は、こちらの記事もご覧ください。

塗膜劣化【とまくれっか】

塗膜劣化とは、経年劣化などにより、塗膜が持つ機能が低下してまうことをさす言葉です。

外壁や屋根に塗られた塗膜は、

- 雨風

- 紫外線

- 気温差

- 車による振動や排気ガス

などの様々な要因にさらされているため、時間が経つと

などの塗膜劣化が発生します。

これらの塗膜劣化を放置してしまうと、劣化場所から住宅内に雨水が侵入して建物自体も劣化してしまう可能性があります。

そのため、塗膜劣化はできるだけ発生した初期の段階で発見し、適切な処置を行うことで補修費用を安く抑えることができます。

参考リンク:外壁塗装の必要性は?放っておくとどうなるかと追加工事費用

ドライアウト現象【どらいあうとげんしょう】

ドライアウト現象とは、モルタルやコンクリートが施工した後にうまく固まらない不具合の一つです。

モルタルやコンクリートは、乾燥によって固まるのではなく、水和反応(水と混ざることで発生する化学反応)によって固まります。

しかし、水分が

- 下地に染み込んでしまう

- 強い風や日光などによって乾いてしまう

などで、固まるために必要な量が足りないときにドライアウト現象が発生します。

ドライアウト現象を発生させない対策としては、

- 下地がコンクリートの場合、モルタルを塗る前に下地のコンクリートに水をまく

- 塗布した後のモルタルに養生シートを被せて、水分が蒸発することを防ぐ

などが挙げられます。

トラフィックペイント【とらふぃっくぺいんと】

トラフィックペイントは、道路や駐車場などにおいて

- 歩行者

- 自転車

- 自動車

の安全やスムーズな交通のために標示する記号に使用される塗料のことです。

トラフィックペイントは、主に車や人が通るところに使われる塗料であるため、

- 視認性・・・見やすさ

- 施工性・・・施工のしやすさ

- 速乾性・・・施工後の乾燥が早い

- 耐摩耗性・・・擦れても消耗しにくい

- 耐候性・・・劣化しにくい

などが求められます。

取り合い【とりあい】

建築用語でいう取り合いとは、部材などの違うものを接合する部分のことをさす言葉です。

ドリームコート【どりーむこーと】

ドリームコートとは、関西ペイント株式会社が製造している塗料の商品名です。

ドリームコートは、

- 断熱性が高い・・・家の断熱材の性能を補強できる。断熱性能がない塗料に比べて外気の影響が室内に伝わりにくい。

- 防水性能が高い・・・雨水等が外壁にしみにくい。

- 透湿性がある・・・壁内の湿気を外に出すことができるため、壁内に結露が発生しにくい。

という特徴があります。

参考リンク:関西ペイント ドリームコートカタログ

塗料【とりょう】

塗料とは、塗装リフォーム工事などで使用される液状の材料です。

塗料は、最初は液体の状態ですが、外壁や屋根に塗った後に乾燥することで固まって塗膜を形成し、

- 紫外線や雨風などから建物を守る

- 建物を美しく見せる

などの機能を果たします。

塗料が入った缶

また、塗料には、様々なグレードや分類があるため、詳しくお知りになりたい方は、以下の記事などもぜひご覧ください。

塗料加圧タンク【とりょうかあつたんく】

画像引用:アネスト岩田

塗料圧送タンクは、スプレー塗装において塗料を霧状で噴出するために塗料に圧力をかけることができる機械です。

塗料圧送タンクの中には、タンクの大きさによって10L〜40Lなど、多くの塗料を入れることができるため、一度の補給でたくさんの塗料を吹き付けることができます。

また、塗料圧送タンクには、中に入れた塗料の成分が偏らないように、撹拌装置がついているものもあります。

塗料用シンナー【とりょうようしんなー】

塗料用シンナーとは、外壁塗装の弱溶剤塗料を薄める時に使用される液体で、ペイント薄め液ともいわれます。

塗料シンナーには、

などがあります。

塗料用シンナーA 画像引用:ニッペホームプロダクツ株式会社

また、塗料用シンナーは、弱溶剤塗料の塗装で使用したハケを洗浄するときなどにも使われます。

トルエン【とるえん】

トルエンとは、塗料などの溶剤として使用される有機化合物の一つです。

トルエンは、溶解力が高いため、希釈剤として様々な場面で使用されていますが、常温でも揮発する物質で、揮発した気体をたくさん吸ってしまうと

- 目や気管への刺激

- 吐き気

などの健康被害が出てしまう可能性があります。

そのため、トルエンを塗装リフォーム工事などで使用する場合、中毒者が出ないように適切に管理して使用する必要があるのです。

トルエンなどの有機化合物の人体への影響に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ドレン【どれん】

建築業界におけるドレンとは、建物に溜まった雨水などを屋外に排水する設備のことで、排水口のことを指す場合が多いです。

ドレンという言葉は、英語のdrainが元であるため、ドレン以外にも、ドレーン、ドレインなどといわれる場合もあります。

ドレンは、建物のベランダや屋上などに設けられ、それらの場所に溜まった雨水などを排水管を通して、建物の外に排水します。

ただ、ドレンが劣化したり、異物が詰まったりして本来の機能を果たさなくなってしまうと、ベランダや屋上に溜まった雨水の排水ができなくなってしまい、

- 防水層の劣化

- 雨漏り

などにつながる可能性があります。

上記のような自体を防ぐため、ドレンが適切に機能しているかを定期的にチェックする必要があります。

ちなみに、ドレンには、改修ドレンと呼ばれる改修のためのドレンもあります。

ドロマイトプラスター【どろまいとぷらすたー】

ドロマイトプラスター(ドロプラともいう)とは、ドロマイト(苦灰石(くかいせき)ともいう)という鉱物からできる建築材料で、主に左官作業(作業という)で使用されます。

鉱物からできた粉に水を混ぜて練り上げる左官材料をプラスターといい、ドロマイトプラスター以外に、

- 石膏プラスター

- 石灰プラスター

などがあります。